Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Habay René né le 24 janvier 1924 à Audun-le-Tiche

Souvenirs vécus par un Audunois pendant la guerre 1939-45 :

« Audun-le-Tiche, ville du secteur thionvillois, se situe à 7 km devant la Ligne Maginot et à 1 km du Grand-Duché du Luxembourg, où elle fait face à la ville d’Esch-sur-Alzette.

« Audun-le-Tiche, ville du secteur thionvillois, se situe à 7 km devant la Ligne Maginot et à 1 km du Grand-Duché du Luxembourg, où elle fait face à la ville d’Esch-sur-Alzette.

Depuis 1938, le 14ème Régiment d’Infanterie, le 2ème Dragons et le 3ème R.A.M. tiennent garnison dans ma ville, suite aux rumeurs de guerre persistantes avec l’Allemagne nazie. Ce rassemblement de nos troupes, provoqué en raison des mouvements hostiles de plus en plus perceptibles côté allemand, a ramené beaucoup de soldats dans les rues de la localité et dans les bois environnants.

Le 10 mai 1940, les avant-gardes de la Wehrmacht entrent au Luxembourg et très rapidement, elles sont à Esch, aidées dans leur progression par d’habiles agents de la 5ème colonne qui disposait là-bas d’un important réseau d’espions rayonnant impunément en zone frontalière, à l’affût des mouvements de nos troupes éclatées dans ce secteur fortifié. En ce jour fatidique, alors que je pars travailler à l’usine des Terres Rouges située en ville, je vois apparaître dès 8 heures du matin, les premiers blessés français, soldats de couverture qui venaient d’être engagés dans les escarmouches sanglantes se déroulant devant la frontière luxembourgeoise.

Pour nous les civils, il n’est plus question d’évacuation organisée ; dans l’après-midi, vers 14 heures, nous embarquons en gare d’Audun-le-Tiche avec quelques bagages de fortune, laissant derrière nous tous nos biens.

Le train se dirige vers Aumetz. Le passage du viaduc qui longe la frontière devient le point de mire sur lequel convergent les tirs de concentration ennemis. Passée la ville d’Aumetz, nous sommes déjà un peu plus rassurés bien que nous subissons encore quelques alertes aériennes.

En soirée, nous faisons halte à Gondrecourt-le-Château où la Croix-Rouge nous ravitaille, puis nous repartons sans trop savoir où nous mène notre convoi. Finalement, l’on nous renseigne et nous apprenons que notre destination finale sera le département de la Vienne. Comme les familles Habay et Chrisment ont des attaches familiales à Précy-le-Sec dans l’Yonne, nous quittons le convoi à Avallon pour rejoindre nos connaissances.

Mais étant donné que notre installation là-bas s’avère des plus sommaires, mon père, employé SNCF, réussira par la suite à nous faire acheminer quelques petits meubles d’appoint.

De leur foulée agressive, les Allemands, après avoir conquis la poche de Dunkerque, envahissent toute la partie Nord de la France, et malgré les actes héroïques de mainte section s’opposant à l’envahisseur, ils déferlent blitzschnell vers l’Intérieur où le chaos national fait suite à une débandade généralisée. Cruelle défaite !

Le maréchal Pétain signera l’Armistice avec ses fatidiques conséquences. Suivant les clauses, les Alsaciens-Lorrains de souche peuvent rejoindre leurs départements d’origine.

C’est ce que nous faisons, à l’instar de milliers de compatriotes évacués des régions éprouvées de l’Est. Nous retrouvons notre patrimoine et nos animaux, mais bien des choses précieuses et des objets de la vie courante ont disparu durant l’exode !

De retour dans mes foyers, il me faut rechercher du travail et bientôt, je rentre à la société minière des T.R., section atelier des mines. Ne connaissant pas la langue allemande, je ne peux prétendre rester dans les bureaux de l’usine. A l’atelier de la mine, je travaille comme ajusteur-tourneur au service réparation. De ce fait, je participe à la réfection des tanks et des colonnes d’air liquide détruites par les soldats français lors de leur retraite. Comme Mosellan intégré désormais au Reich et invité à construire le Vaterland millénaire, on me fait comprendre que je dois dorénavant faire partie d’associations regroupant de jeunes Allemands, proposition que je refuse. Je suis temporairement exempté du service au travail obligatoire au Reich (R.A.D). Mais, suite à une manifestation contre la visite d’un dignitaire allemand, Goebbels en personne, on me convoque devant la police criminelle avec d’autres ouvriers : mon exemption m’est aussitôt retirée.

De retour dans mes foyers, il me faut rechercher du travail et bientôt, je rentre à la société minière des T.R., section atelier des mines. Ne connaissant pas la langue allemande, je ne peux prétendre rester dans les bureaux de l’usine. A l’atelier de la mine, je travaille comme ajusteur-tourneur au service réparation. De ce fait, je participe à la réfection des tanks et des colonnes d’air liquide détruites par les soldats français lors de leur retraite. Comme Mosellan intégré désormais au Reich et invité à construire le Vaterland millénaire, on me fait comprendre que je dois dorénavant faire partie d’associations regroupant de jeunes Allemands, proposition que je refuse. Je suis temporairement exempté du service au travail obligatoire au Reich (R.A.D). Mais, suite à une manifestation contre la visite d’un dignitaire allemand, Goebbels en personne, on me convoque devant la police criminelle avec d’autres ouvriers : mon exemption m’est aussitôt retirée.

Le 7 avril 1942, je suis enrôlé au R.A.D. à Amern, près de Brüggen, pour une durée de six mois. Départ de la gare de Diedenhofen (Thionville). Après une instruction très sévère dispensée au camp par des formateurs sans état d’âme, les maniements guerriers de la bêche préfigurant ceux du fusil nous donnent déjà un avant-goût martial de ce qui va nous attendre pour la suite des événements. Nous participons à la consolidation des berges d’une rivière locale (cf. photo), à la confection d’abris pour protéger les canons anti-aériens de la Flak (défense contre avions) à Aix-la-Chapelle et à la réalisation d’abris anti-aériens près de Velno.

Suite aux attaques aériennes sur les villes de Köln (Cologne) et de Düsseldorf, je vais faire partie, au vu de ma constitution physique, de l’équipe des transbahuteurs de pianos, - les Klavierschlepper -, dont la principale tâche consiste à déménager le mobilier épargné des sinistrés, dont beaucoup sont mélomanes, surtout dans l’Allée du Rhin à Düsseldorf, une avenue huppée, horriblement dévastée par les bombardements.

Au cantonnement d’Amern, nous sommes systématiquement tenus en phase d’alerte lors du passage nocturne des escadrilles anglaises. Nous partons alors en forêt nous abriter dans des tranchées que nous avions creusées personnellement en terre sablonneuse, et nous y restons jusqu’au survol des avions au retour de leurs raids. En raison de ces veilles forcées, nous disposons de très peu de repos et malgré ces nuits d’insomnie il faut être fidèle au poste au matin.

Au cantonnement d’Amern, nous sommes systématiquement tenus en phase d’alerte lors du passage nocturne des escadrilles anglaises. Nous partons alors en forêt nous abriter dans des tranchées que nous avions creusées personnellement en terre sablonneuse, et nous y restons jusqu’au survol des avions au retour de leurs raids. En raison de ces veilles forcées, nous disposons de très peu de repos et malgré ces nuits d’insomnie il faut être fidèle au poste au matin.

Le farniente est inconnu au bataillon ! De plus, la vie au campement est dure car je ne sais pas l’allemand. C’est un détestable handicap qui me nuira constamment, tout au long de mon incorporation !

« Alle heraustreten zum Mittag essen ! » Voilà les seuls mots que je comprends, en fait, c’est mon ventre qui réagit au quart de tour en entendant l’ordre béni du « rangez-vous tous dehors pour le repas de midi ! »

Les gradés me font exécuter toutes les corvées possibles, et je ne peux pas me rebiffer faute de réparties possibles en langue germanique. Et si je demande à un collègue d’intervenir pour chercher à me justifier, le copain refuse sous le prétexte que le gradé va le punir pour ingérence dans les affaires d’autrui. A moi de me débrouiller !

Les corvées consistent principalement dans un nettoyage tout azimut regroupant : réfectoire, cuisines, latrines, W.C, chambrées, douches, salles de cours, écuries de chevaux.

J’hérite tous les jours de corvées. Un matin, un camarade de chambrée compatissant me dit : « Si tu veux être exempté, demande une visite médicale pour aller chez le dentiste ! »

Voilà un moyen astucieux pour éviter les chicaneries. Simuler des maux de dents est difficilement détectable par nos instances toujours si pointilleuses et circonspectes envers les resquilleurs.

Je prends le train à destination de Brüggen pour aller voir mon praticien. Dans la salle d’attente, j’attends mon tour au milieu des civils bavards. Certains m’interpellent de temps en temps. Je ne peux pas leur répondre, ne maîtrisant pas la langue de Goethe. Une jeune fille en uniforme du R.A.D féminin est installée dans un coin ; discrète, elle cherche visiblement à éviter toute conversation avec le public présent. Elle feuillette un livre. A sa mine inquiète, j’en déduis qu’elle ignore, tout comme moi, le parler d’outre-Rhin. Me rapprochant d’elle, j’apprends effectivement qu’elle ne sait pas un traître mot d’allemand.

Au cours de la discussion tenue en français, nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche suivant.

Pour la rejoindre, je dois prendre le train dominical de 13 h 15 pour Brüggen. Mais, comme un fait exprès, le petit gradé de service me commet d’office à la corvée du réfectoire.

Je refuse et je lui dis que je ne comprends pas ses ordres et que s’il le veut, on peut décider d’une explication sur le terrain de sports. Et là, je lui fais comprendre que je ne suis pas corvéable à merci et que d’autres gars peuvent également s’affairer au nettoyage et aux pluches. Il me répond qu’un ordre est un ordre et que je n’ai pas à le discuter. Nous en venons aux mains.

Mon petit Obervormann ne fait pas longtemps le poids, je l’envoie dans une haie d’aubépines. Satisfait de ma prouesse, je quitte le terrain, reviens au réfectoire, remplis ma gamelle en prévision du dîner que je manquerai sans doute le soir venu au vu de mon retour tardif, retourne en chambrée, prends mes effets de sortie.

Je file directement à la gare pour prendre le train à destination de Brüggen où doit m’attendre la demoiselle rencontrée voilà peu chez le dentiste et qui est originaire des environs de Moyeuvre.

Nous allons au cinéma avant de nous attarder dans un café. Le temps passe si vite que je rate évidemment le train. Le convoi suivant prend également du retard, d’où une altercation avec mon chien-de-garde Printz que j’ai secoué à midi et qui me met aux arrêts.

Averti de la bagarre, l’Oberführer qui comprend bien le français, me convoque. Avec lui au moins, je peux m’expliquer sur ma situation intenable de larbin de service.

Je ne suis donc pas puni au grand déplaisir de son subordonné.

De retour du R.A.D fin septembre 1942, je suis à nouveau embauché par la SMTR au service mines pour une durée illimitée.

Mais le 10 octobre, je reçois une convocation pour me présenter le 17 du mois à Thionville afin d’être incorporé de force dans l’armée allemande. De suite, je cherche une possibilité de fuite, je prends contact avec un cousin qui travaille aux aciéries Micheville à Villerupt, ville située en zone française occupée.

Je parviens à lui expédier une valise bourrée d’habits civils, astuce qui me permettra facilement de franchir la ligne de démarcation le moment venu, sans éveiller les soupçons des douaniers qui vérifient avant tout les voyageurs chargés de paquetage. J’en profite également pour me faire établir de faux-papiers. Cependant, deux jours avant mon départ sous les oriflammes allemandes, précisément le 15 octobre, le secrétaire de la mairie d’Audun-le-Tiche (ville dont on a germanisé le nom en Deutschhoth), Léon Kompe, vient signaler à mon père mon intention de fuir en France.

L’ayant appris par indiscrétion de la bouche même des limiers allemands tenus au courant des filières d’évasion et qui sont prêts à intervenir brutalement, et ce sous forme d’exécutions sommaires pour neutraliser les passe-frontières, l’aimable employé précise à mon père les sanctions et les représailles prises à l’encontre des familles incriminées avec une expulsion immédiate vers la Silésie.

Face à une situation mettant les miens en péril, bien que mon père me laissât entière liberté de choix, je me décide à rejoindre Thionville pour éviter à mes petits frères et parents des privations hors du commun et un déracinement brutal si loin de chez eux.

Le 17 octobre, démoralisé, je rejoins la caserne à Thionville (actuellement caserne Vauban). Après bien des vexations et des contrôles subis d’emblée par les soldats d’escorte allemands, nous partons dans l’après-midi rejoindre la gare, accompagnés par une fanfare. Sous les flonflons, on veut sans doute faire croire à la population notre accord unanime pour aller étoffer la Wehrmacht. Peine perdue pour les organisateurs !

Encadrée par des soldats en armes, notre colonne de civils en charge de valises se met à chanter la Marseillaise et Vous n’aurez pas l’Alsace et La Lorraine malgré les officiers nous intimant l’ordre de nous taire. Arrivés en gare, et suivant les indications portées sur nos feuilles de route, nous sommes ventilés dans des wagons dont les panonceaux grillagés mentionnent les villes-garnisons qui nous accueilleront.

Nous chantons encore plus fort en brandissant nos drapeaux tricolores aux fenêtres abaissées des compartiments. Aux haltes prévues dans les gares voisines, d’autres jeunes nous rejoignent ; les chants égosillés à pleine voix reprennent de plus belle.

En arrivant en fin de journée à Mayence, brusque changement de décor ! Rassemblement énergique en colonnes, et que ça saute ! sans musique cette fois mais avec des ordres militaires cinglants.

Les gardes persiflent en nous disant : « Vous pouvez maintenant chanter tant qu’il vous plaira Vous n’aurez pas l’Alsace et La Lorraine.» Nous, on ne se fait pas prier pour entonner le bel canto.

Hinlegen, auf ! Marsch ! Marsch ! De rage, nos accompagnateurs commencent à appliquer leur fameux drill, sorte de carrousel gymnique endiablé destiné à briser les volontés les plus farouches auprès des recrues décontenancées et encombrées par leurs bagages auxquels ils s’accrochent. Hinlegen, auf ! Marsch ! Marsch ! Les valises s’ouvrent sur la route. Il nous faut vite ramasser leur contenu, sauf les produits alimentaires, (du jambon, des saucissons, des biscuits, des gâteaux) que les fieffés gredins, privés par le rationnement imposé par la guerre, s’empressent de récupérer.

« Ach ! mein Gott ! embarquez-moi, meine Herren, cette nourriture bien trop néfaste pour ces recrues indociles qu’il nous faudra désormais habituer à la vie spartiate ! »

Dès mon arrivée dans la Mudra Kaserne, il n’y a pas de temps mort pour le Renatus Habay, matricule 799 : je fais désormais partie de la Stamm-Komp. Ers. Btl. 33. Nous sommes répartis dans différentes chambres du dortoir, pas plus de trois ou quatre Mosellans afin d’éviter l’esprit de clan.

Fatigués, nous nous endormons sans demander notre reste. Le réveil se fait au pas de charge : toilette, petit-déjeuner, puis rassemblement minuté avec une première réprimande liée à notre comportement de la veille, passages à l’habillement et à l’armurerie, et de nouveau rassemblement.

Cette vitesse d’exécution me désoriente ; il faut dire que je suis toujours en retard, ne comprenant pas les expressions teutonnes, qui plus est hurlées dans le pur style prussien. Pour l’encadrement, je suis vite repéré et je passe pour un très mauvais soldat. Les jours d’instruction musclée se suivent, toujours sur le même rythme : règlement militaire, manœuvres, tir, cours politiques. Comme vous le savez, je ne comprends pas grand-chose à leur bavardage idéologique.

La formation s’intensifie et les exercices dans les terrains labourés du genre « rampez, debout, couché ! » se succèdent. Dans l’heure qui suit, le matériel et nos habits doivent être présentés dans une tenue impeccable. Les critiques et jurons proférés par les formateurs pleuvent : « Sale ordure de Français ! Dreck Franzosen ! »

La décence m’oblige à taire les noms d’oiseaux proférés par nos dignes cadres.

Une de leurs sanctions favorites consiste à nous faire tourner sur la boucle du ceinturon, alors que nous sommes vautrés dans la gadoue. Il nous faut chanter au pas cadencé, sauf sur les ponts à cause des risques de vibrations pouvant ébranler la structure, sans doute.

Plus d’une fois, pour assouvir les mesquineries de nos encadrants, nous devons chanter sous le masque à gaz, avec le souffle court qui nous fait engloutir la moitié de la poudre de charbon de bois, chargée comme chacun le sait de filtrer et de neutraliser la toxicité des émissions gazeuses et non, faut-il le rappeler, de servir d’inhalations étouffantes à des recrues asphyxiées !

Ce rythme tonique se poursuit durant des semaines, avec des tirs à balles réelles décochées au fusil ou expédiées par des mitrailleuses légère et lourde, avec et sans masque à gaz. Les marches de jour et de nuit sur 20, 30 voire 60 km avec tout le barda s’enchaînent.

Après un tel déchaînement martial et au vu des performances atteintes suite aux nombreux exercices frisant le surhumain, je comprends pourquoi les vaillants fantassins de la Wehrmacht sont si rompus à toutes les fatigues et forcent l’admiration générale.

Je ne vous cache pas les difficultés et les affronts répétés que j’ai rencontrés au cours de ce semestre infernal où seuls les copains mosellans pouvaient me rendre service en traduisant les ordres reçus. Je passe sous silence les vexations encourues pour incompréhension de la Goethe Sprache.

Puis un beau jour, rassemblement général au cours duquel on nous gratifie d’un nouvel équipement complet de guerre. En fin d’instruction, nous passons chez le médecin pour subir une visite complète afin de déterminer notre future affectation. Nous sommes ensuite dirigés sur des camions partant vers la gare de Wiesbaden.

Vers quelle destination allons-nous ? Aucun chant d’entrain n’accompagne le départ. Tout le monde pense au front de l’Est au vu de l’aspect de notre équipement. Face à cette perspective, nous sommes inquiets et plutôt tristes. Lorsque le matériel de génie est chargé sur le train, nous rejoignons de vieux wagons de voyageurs. Coups de sifflet, départ.

Le secret de notre destination est farouchement gardé par notre commandant.

Pour l’instant nous voyageons dans l’inconnu. Alors que nous roulons depuis un long moment, l’on se rend compte au cours de la nuit que le train file vers l’Ouest. Un Lorrain me précise que notre convoi vient justement de traverser Metz. Effectivement, au cours de la matinée, défilent devant nous les gares aux consonances bien françaises.

Vous imaginez notre joie de partir vers un coin de Bretagne. Après Rennes, notre convoi s’arrête à Montreuil-sur-Ille où l’on procède au déchargement du matériel de génie propre à des pionniers. Nous prenons nos quartiers à Saint-Aubin d’Aubigné, un chef-lieu de canton d’Ille-et-Vilaine. Avec quatre Lorrains, me voilà affecté à la Compagnie du commandement du génie, dans la Pionier Stabskompanie. Notre section prend possession du groupe scolaire où nous intégrons les salles du haut transformées en la circonstance en dortoir provisoire (avec lits plus un fourneau) alors que les salles du rez-de-chaussée restent occupées par les écoliers de la ville.

Le bureau du capitaine et les cuisines sont établis dans les communs du château. La vie militaire suit son cours avec les classiques appels du matin, la désignation de diverses corvées aux cuisines et au dortoir, les instructions, les marches et autres manœuvres. Puis, après quelques jours de ce régime particulier, il nous est proposé de suivre diverses spécialisations en fonction de nos capacités : avec une formation auto-école à l’appui, le permis de conduire toutes catégories (moto, voiture, camion, bus) devient plus qu’impératif pour notre futur cursus guerrier.

En parallèle, sachant que les Lorrains parlent la langue du pays, les officiers nous chargent de trouver auprès des paysans des environs du ravitaillement gastronomique (beurre, fromage, œufs, charcuterie, ne serait-ce que pour faire honneur au dicton si cher aux Allemands rationnés : Leben wie Gott in Frankreich, vivre comme Dieu en France). Moyennant tabac, cigarettes et articles vestimentaires, ce troc me permettra surtout de lier connaissance avec les gens de la région lors de mes tournées où, bien entendu, je suis toujours accompagné d’un chaperon allemand qui est le chauffeur du camion.

Dans la ville nous commençons également à nous faire des amis : la postière, sa fille Ida Riedar ainsi que Marie, la serveuse du café. Certains soirs, pour améliorer l’ordinaire, les cinq Mosellans que nous sommes, partons chez Marie déguster une omelette digne de ce nom.

Après sélection, je suis dirigé vers l’auto-école et chacun de nous sait trop bien que nous n’allons pas moisir ici. Les jours suivants, le régiment est doté de véhicules neufs. Certains d’entre nous reçoivent des motos, avec ou sans side-car, d’autres gars perçoivent des véhicules tout terrain et amphibie, et les derniers, des camions.

Afin de nous familiariser avec les engins, nous partons en manœuvre à Coëtquidan, un camp militaire situé dans le Morbihan. Le terrain d’exercices se prête admirablement à la simulation de la guerre, telle que nous la connaîtrons bientôt. Histoire de nous mettre dans l’ambiance, notre programme guerrier consiste en des tirs réels qui se déroulent en terrain découvert. Les salves sont dirigées sur nos abris, les bordées d’obus percutent le bord des tranchées ; nous sommes également pris pour cibles durant notre progression en milieu villageois. C’est une mise-au-bain idéale avant d’être envoyés sous peu sur le front russe, pensons-nous.

Aussi, pour chercher à nous soustraire à une telle perspective, envisageons-nous de nous sauver, mais il nous faut impérativement trouver des faux papiers d’identité. Qui dit obtention de papiers contrefaits, dit argent pour payer le faussaire. Je fais appel à ma tante qui habite Paris, elle m’envoie un peu d’argent.

Marie se charge de nous faire confectionner des pièces d’identité afin que nous puissions rester en France, mais à une condition, nous conjure-t-elle, c’est de nous enfuir à la dernière minute, afin de ne pas la mettre dans l’embarras vis-à-vis de l’occupant.

Comme nous sommes stationnés dans le dortoir au-dessus des classes, les élèves nous réclament constamment des bonbons, du chocolat, mais aussi des cigarettes pour leurs parents. Dans notre chambrée, dort un Allemand qui cherche à rentrer chez lui par tous les moyens, en jouant au malade. Une nuit, il se lève, part sans crier gare. Soudain, un cri provenant de l’extérieur nous arrache au sommeil ; la sentinelle s’aperçoit que notre compagnon a grimpé sur le toit et s’aventure dans la gouttière. Notre somnambule, au retour de son escapade, s’attable à côté du poêle et croque voracement les briquettes de charbon. Convoqué chez le médecin, le voilà dispensé d’armée sans encourir d’autres sanctions ou d’autres inconvénients (vu son état, il rentre dans ses foyers).

Après avoir longtemps cru que notre alpiniste était à l’origine de la disparition du combustible, nous surprenons sur le fait les garnements de l’école qui subtilisent le charbon en montant subrepticement à l’étage lorsque nous sommes à l’extérieur, préférant le voler chez nous que de rapporter de chez eux le bois nécessaire au chauffage de la salle de classe. Pour narrer cette anecdote, j’ai retrouvé 30 ans plus tard, un habitant de Saint-Aubin d’Aubigné, écolier au moment des faits évoqués ici et devenu par la suite douanier et qui m’offrit, à l’occasion de ma retraite une briquette de charbon, identique à celles qu’il nous avait volées en 1943 !

Adoptés par la population, nous nous sentons heureux en cette contrée française. Sachant notre date de départ très proche, nos préparatifs d’évasion se mettent subtilement en place et au moment où nous pensons que la partie est gagnée, nous sommes dénoncés. Par qui ? Par le fabricant de faux-papiers ? Je ne dispose d’aucune preuve pour l’accuser.

Interpellés sur la place d’appel, cette tentative de fuite nous vaut d’aller immédiatement faire notre paquetage. Une heure plus tard, les cinq Mosellans quittent leur villégiature pour la gare de Montreuil-sur-Ille où nous attend le train. Aucun doute, ce sera à coup sûr le front de l’Est pour nous, les fautifs !

Nous constatons qu’après Stuttgart (via Metz-Strasbourg), nous descendons vers le sud et embarquons avec nos véhicules sur une barge descendant le beau Danube bleu. Deux hommes y assurent la protection anti-aérienne. La capitale Budapest dépassée, nous débarquons à Skopje avant d’atteindre Nis.

Là, nous apprenons que notre point de chute est désormais la Grèce que l’on nous demande de rejoindre par la route en éclaireurs. Après Athènes, nous bifurquons vers le Péloponnèse avec différents moyens de locomotion.

Là, nous apprenons que notre point de chute est désormais la Grèce que l’on nous demande de rejoindre par la route en éclaireurs. Après Athènes, nous bifurquons vers le Péloponnèse avec différents moyens de locomotion.

Je conduis, pour ma part, la voiture amphibie réservée au capitaine, chef du détachement. Pourquoi en suis-je devenu le chauffeur ? Comme mon chef parle bien le français et que je ne comprends toujours pas l’allemand, il me donne ses ordres en français.

Pour faire taire les inquiétudes de ses subordonnés qui se méfient du Français que je suis, il soutient que je ne pourrai jamais divulguer le contenu des renseignements communiqués, par mon incompréhension de la langue allemande !

Les abords du canal de Corinthe vont être notre secteur d’implication. En attendant, il nous faut trouver une aire d’accueil pour notre cantonnement, puis rechercher pour les jours suivants, différents quartiers de résidence destinés à toute la compagnie qui va prochainement nous rejoindre. Le travail d’installation est immense, mais là, au bord de l’eau, nous oublions nos fatigues et savourons avec plaisir le climat méditerranéen à mille lieues du meurtrier front de l’Est.

Dès que la division nous rejoint, le joyeux séjour touche à sa fin. Nous changeons d’uniforme, passons une visite médicale approfondie avec piqûres appropriées pour les tropiques et percevons un équipement kaki clair (nous sommes prévus pour aller prochainement en Libye venir en aide, aux dires de l’encadrement, à l’Afrikakorps).

Quotidiennement, je vais de Corinthe à Patras chercher le courrier et sur le chemin du retour, je m’arrête auprès des différentes compagnies de la division, entre autre celle stationnée à Olympe. Certaines nuits, il me faut monter la garde dans les vignobles réputés du cru afin d’éviter le pillage du précieux cépage dont on fait les appréciés raisins secs de Corinthe.

Nous effectuons aussi la surveillance du canal de Corinthe percé à travers l’isthme du même nom et qui relie le Péloponnèse au reste de la Grèce. Conjointement avec les Italiens, nous devons assurer la protection de cette voie d’eau artificielle, taillée à pic dans le roc. Tandis que les soldats du Duce arpentent les bords abrupts et entament leur demi-tour, nous poursuivons notre ronde sans pouvoir nous rencontrer au point de jonction.

Régulièrement, nous partons récupérer le courrier à Patras pour le ventiler ensuite auprès des différents vaguemestres ; ces navettes ne sont pas sans risques car les partisans grecs se montrent de plus en plus téméraires.

Et un beau jour, nous voilà justement interceptés par les maquisards qui nous gardent toute une nuit sans nous molester, préférant nous expédier en petite tenue (maillot et slip) vers nos quartiers avec un mot (ironique) précisant qu’ils n’ont pas volé les armes, l’équipement et le véhicule de leurs vaillants adversaires mais qu’ils se sont simplement servis auprès de la généreuse armée allemande. Peu après notre libération qui tient du miracle car, imagine-t-on un seul instant, des guérilleros laisser la vie sauve à des prisonniers ! nous sommes pris en charge par un véhicule allemand qui nous transporte aussitôt à Corinthe où il nous faut rendre des comptes à l’état-major.

Seul, notre sous-officier peut s’expliquer sur les conditions ayant entraîné notre capture, nous autres ne sachons pas nous exprimer clairement. Plus tard, je raconterai à mon capitaine les péripéties de notre arrestation.

Les rations ne varient guère : toujours les mêmes conserves, aucune viande ou légume frais. Aussi, l’adjudant responsable du ravitaillement décide-t-il de faire varier les menus. A cet effet, il envoie un sous-officier avec camionneur acheter des moutons aux bergers perchés dans les montagnes avoisinantes.

Comme chauffeur, j’accompagne le gradé qui me recommande de faire disparaître avec de la boue les marques d’identification de notre véhicule, histoire de ne pas se faire identifier.

Comme chauffeur, j’accompagne le gradé qui me recommande de faire disparaître avec de la boue les marques d’identification de notre véhicule, histoire de ne pas se faire identifier.

Après avoir quitté la grand-route, nous bifurquons vers les pâturages. Sur place, le fieffé sergent négocie âprement le prix des bêtes tandis qu’il me demande de charger les ovins et de l’attendre, moteur en marche. Lorsqu’il rapplique à toute vitesse, il me fait signe de démarrer sur les chapeaux de roue. Au retour au campement, il me gratifie de quelques drachmes, en m’avouant qu’il vient de négocier une bonne affaire. Son escroquerie semble bien rôdée : d’abord il entame discussions et négociations lors de la vente, puis me demande de charger le bétail et il m’ordonne de m’esquiver sans débourser un liard.

Faisant fi de toute honnête transaction, le gradé encaisse l’argent que le fourrier-comptable lui remet pour régler honnêtement chaque achat. Et bien sûr, un jour, au cours de notre fuite, l’affaire tourne mal et j’hérite d’une balle tirée dans le mollet par les gardiens de troupeau grugés. C’est à cet instant crucial que je réalise toute la grave portée de sa duperie : au lieu de payer les bergers, le filou empoche l’argent et m’octroie quelques pièces, histoire d’acheter mon silence. Comme je ne puis plus participer à ces chapardages, étant blessé, le sous-officier désigne alors un autre chauffer qui oubliera de camoufler les immatriculations de reconnaissance de la division et de la compagnie sur son véhicule. A force de truander, les deux acheteurs malhonnêtes finissent par être identifiés par les pâtres ; aussi ces derniers portent-ils plainte à la Kommandanture de Corinthe.

Je suis également convoqué au tribunal militaire siégeant à Athènes en compagnie de l’instigateur, pour confrontation avec les personnes lésées. Ces dernières ne me reconnaissent pas, mais confondent le gradé qui est condamné et envoyé illico dans un camp de concentration car je ne l’ai plus revu dès la fin de l’audience.

L’état-major ne badine pas avec les malandrins. Pour manquement au règlement, je suis envoyé en punition huit jours en quartier chez un riche vigneron corinthien chez lequel loge aussi mon capitaine. Comme ordonnance, il me demande de le conduire de temps à autre dans une maison réservée aux officiers, où des dames ingénues, imitant la déesse Aphrodite, s’occupent du repos des guerriers. Lors de conversations musclées entamées avec ses confrères sur la présence insolite à ses côtés d’un chauffeur francophone, le gradé leur réfute que je suis l’homme par excellence de la situation. « Quand je communique avec mes supérieurs, mon Mosellan ne peut pas comprendre les propos que j’échange avec des tiers » plaide-t-il. De ce fait, l’officier se sent à l’abri de toute indiscrétion de ma part.

Pour aller à la mer, il nous faut un maillot de bain. Avec des collègues, nous nous rendons au marché. Tandis que quelques-uns créent la diversion avec le vendeur en marchandant un article, les autres font main basse sur les pièces. Le marchand furibond se rend compte du stratagème et nous course. Nous nous éparpillons dans toutes les directions. Le malheureux qui ne sait plus par où file son voleur en est pour ses frais.

Faire l’apologie de l’arnaque n’est pas ici mon propos, je voudrai juste rétablir les faits car, en Grèce, les soldats allemands furent souvent victimes d’embrouilles perpétrées par de madrés hellènes.

Je me rappelle ainsi des boîtes de conserves soudées, remplies de tabac et expédiées à nos parentés. Combien de fois nos colis leur arrivèrent-ils éventrés ! Mon oncle Paul a même eu la désagréable surprise d’y dénicher une crotte d’âne desséchée imitant la forme tarabiscotée d’une chique de tabac !

Les fieffés petits cireurs grecs à la main leste ont pâti de nos agissements. J’avais fait venir des boîtes de cirage noir ainsi que des réceptacles vides que je remplissais de graisse à voiture sur laquelle j’étalais une mince couche de cirage que je lissais avec du papier alu qui recouvrait précédemment notre chocolat terreux. Je donnais à mon truc un aspect engageant qui imitait à s’y méprendre le vrai produit d’entretien pour cuir. Mais gare au lustreur pataud s’il venait à l’utiliser sur les bottes des officiers !

Souvent, nous participons à des manœuvres qui consistent à nous opposer aux forces (fictives) anglaises de débarquement, mais il nous arrive aussi d’aller effectuer des exercices en tenue saharienne de l’Afrikakorps, sans doute pour rejoindre un jour ou l’autre les forces de Rommel, bien mal en point en Tripolitaine.

Je suis en bons termes avec la fille de notre logeur, elle connaît ma situation de faux soldat allemand et elle compatit à ma détresse de vrai Français. Aussi, avec son père, sommes-nous tombés d’accord pour qu’il me mette en relation avec les partisans à l’approche de mon départ, ceci afin de ne pas risquer leur inculpation par l’occupant, en cas de désertion personnelle. Même en ne sachant pas m’exprimer en allemand, je saisis le sens de certains propos tenus par le capitaine ; avant les autres, je suis mis ainsi au courant de la situation générale en Grèce, pas brillante pour un drachme en raison des velléités de débarquement anglaises et de l’activité en hausse des partisans.

C’est pour faciliter ma désertion qu’à chaque contre-attaque menée sur les forces imaginaires de débarquement, que je laisse intentionnellement une partie de mon équipement dans ma chambre.

Mais lorsque les Anglais débarquent pour de bon en juillet 1943 sur les côtes grecques, nous partons de nuit à leur rencontre. Je laisse comme d’habitude mon fusil et le fourniment dans ma chambre car nous devons venir les récupérer, tel que l’a stipulé notre officier. Hélas, face à l’offensive, l’unité file sans demander son reste.

Ne pouvant justifier la perte de mon matériel, je suis traduit devant un tribunal militaire où mon capitaine qui me soutient allègue d’un cas de force majeure : s’il n’y avait pas eu cette obligation de quitter le sol grec, j’aurais évidemment pu récupérer tout mon équipement. Ayant de surcroît agi sous ses ordres, je passe à travers une grave sanction.

Mais après notre engagement sur Athènes, un changement de stratégie se dessine ; on nous dirige sur l’Albanie. Adieu, chère évasion ! Mais là-bas, par suite du recul inéluctable des troupes de la Wehrmacht, enclenché après la chute de Stalingrad et par le vide créé résultant de la débandade des troupes italiennes et roumaines dans le Süd Abschnitt, l’on nous ordonne de filer illico direction Odessa, en tenue sable du désert. Nous nous dirigeons donc vers le nord de la Crimée, là, où les troupes en feldgrau sont en difficulté face aux coups de boutoir russes. Il nous faut protéger le repli des forces épuisées de la Wehrmacht. Comme nous sommes en tenue estivale, on nous dote d’abord d’une couverture en guise de manteau avant d’être habillés en tenue adéquate.

Lors de la montée au front, ma position de chauffeur du capitaine ne m’évite pas de redevenir simple pourvoyeur à la mitrailleuse lourde sMG 42. Je porte le fût de rechange ainsi que le coffret contenant les bandes de cartouches, quelque vingt kilos en sus de mon équipement.

Cette montée au front est ponctuée d’un spectacle pyrotechnique du plus bel effet, un ravissant ballet multicolore où s’entrecroisent les balles traçantes et les obus fusants. Un feu d’artifice en somme, mais de courte durée tant le cours dramatique de la guerre me réserve son lot d’épouvantes.

Un matin, alors que pleuvent les projectiles, mon mitrailleur se couche au coin d’une maison pour se mettre à l’abri des explosions tandis que je me jette à terre dans un fossé. A la fin des tirs, je constate que la tête de mon ami décapité, tranchée net par un éclat d’obus, est venue me rejoindre au fond de la tranchée ! Je vous prie de croire que je ne pouvais plus avancer tant ce spectacle horrible m’avait traumatisé, aussi le capitaine bien compréhensif me dirige-t-il vers l’arrière, ce que je m’empresse de faire avec soulagement.

A mon arrivée au poste de commandement de la compagnie, je suis désigné, étant le chauffeur du capitaine, d’aller véhiculer un docteur vers les premières lignes du front. Le digne toubib est chargé d’aller prodiguer des soins aux nombreux blessés, il me demande si je compte rester avec lui durant ces trois de jours de présence au plus fort des combats. Dieu m’en préserve, je préfère refluer vers l’arrière et revenir le chercher le moment venu.

Sur le chemin du retour, pendant que je me faufile au milieu d’autres véhicules de notre convoi, je me trompe de direction et j’entre par mégarde dans un champ de mines posées par nos troupes pour protéger leur repli. Je m’en tire avec une grosse frayeur en voyant fondre sur moi une roue arrachée à l’une des autochenilles, par suite de l’explosion d’une mine enterrée sur laquelle elle avait butté.

Pour sortir de la nasse, je me munis d’un couteau pour détecter les sournoises Tellerminen, tel qu’on nous l’a enseigné au cours de notre stage initial. J’en déniche trois, malgré l’obscurité et le passage de la Nähmaschine, cet avion de reconnaissance ennemi au ronronnement bien caractéristique ressemblant au zonzon d’une machine-à-coudre et qui peut vous balancer du haut des airs une grenade mortelle. Je franchis l’obstacle en visualisant un passage obligé, marqué d’une bande visible de traçage (Trazierband), aussitôt suivi par les autres véhicules bloqués.

Pour sortir de la nasse, je me munis d’un couteau pour détecter les sournoises Tellerminen, tel qu’on nous l’a enseigné au cours de notre stage initial. J’en déniche trois, malgré l’obscurité et le passage de la Nähmaschine, cet avion de reconnaissance ennemi au ronronnement bien caractéristique ressemblant au zonzon d’une machine-à-coudre et qui peut vous balancer du haut des airs une grenade mortelle. Je franchis l’obstacle en visualisant un passage obligé, marqué d’une bande visible de traçage (Trazierband), aussitôt suivi par les autres véhicules bloqués.

En raison du repli de nos troupes, je ne puis récupérer le vaillant médecin.

Affecté dans une division de Panzerpionniers, j’ai la chance de servir au Stab, le P.C, où je fais partie du service ravitaillement et entretien des véhicules.

Notre unité étant très mobile, elle est envoyée au casse-pipes partout où un encerclement de nos forces ou une percée ennemie se précisent. (Lorsqu’on m’épinglera la E.K.2 (Ehrenkreuz) le 31 mars 1944, je figure parmi les dix rescapés de la compagnie).

Soldats constituant une force blindée, nous sommes souvent obligés d’intervenir pour tenter une percée, attaquer une position, assurer nos arrières en posant des mines ou rompre l’étreinte ennemie ; à chaque fois, nous laissons des plumes, que ce soit dans le saillant d’Orel ou du côté de Kiev où je serai blessé le 22 décembre 1943 par éclats à la cuisse gauche avec coupure des tendons.

D’abord dirigé sur Jitomir puis soigné temporairement sur place, je suis embarqué avec d’autres blessés dans un train dit sanitaire, en fait des wagons-à-bestiaux sommairement agencés avec de chaque côté des lits superposés longeant le corridor central. Les Allemands privilégient ce système qui leur permet de faire voisiner différentes sortes de blessés, les plus valides pouvant aider les grabataires. Le train complet est sous la menace constante de l’aviation adverse. Postés dans les sous-bois, les partisans viennent labourer de leurs tirs les flancs des wagons, blessant et tuant au passage quelques blessés restés debout. Après moult péripéties, ce n’est que le 4 janvier 1944 que je suis enfin hospitalisé au Reserve-Lazaret de Geldern.

Bénéficiant d’une convalescence de huit jours et d’une permission de récupération dans la foulée, je compte en profiter pour m’éclipser à Wasserbillig, gare luxembourgeoise où mon train à l’arrêt m’a-t-on fait savoir côtoiera un autre train. Il me suffira alors de descendre à contre-voie et de m’engouffrer dans un wagon. Ni vu, ni connu. Tel est mon plan qui échouera, hélas ! car le train sauveur ne sera pas présent ce jour-là, lors de mon départ vers ma nouvelle affectation à la 1. Genesungskompanie au Panzer Pionier Ersatz Batalion 29 à Hann Münden.

Comble de malchance, je me fourvoie à Mönchengladbach en me trompant de train. Craignant une sanction pour retard à la caserne, je m’en tire bien : j’ai expliqué ne pas avoir su lire les correspondances écrites en allemand.

La hiérarchie ne perd pas son temps ; je suis dirigé le 18 mars 1944 sur la Marschkompanie 29 où l’instruction dispensée nous remet vite en selle.

La hiérarchie ne perd pas son temps ; je suis dirigé le 18 mars 1944 sur la Marschkompanie 29 où l’instruction dispensée nous remet vite en selle.

Qui sait conduire des véhicules ? Des doigts se lèvent. Bons pour les blindés ! Père m’a pourtant dit de ne pas me précipiter et surtout de ne pas accepter le poste de Flammenwerfer, le cruel spectacle des gars grillés vifs lors de la 1ère guerre mondiale lui a laissé trop de mauvais souvenirs.

Malheureusement, comme un fait exprès, j’hérite d’un blindé de reconnaissance doté justement d’un lance-flammes ! En plus, c’est le blindé du commandant de l’unité. Nous embarquons du Flammenöl, un liquide inflammable projeté par deux embases latérales installées sur les flancs de l’auto-chenilles et dont la projection sur 60 mètres incendie tout sur son passage. Sont spécialement visés les tas de foin et les meules d’où sortent souvent des ennemis désemparés. Il nous faut user de tels expédients pour ne pas risquer d’être surpris à notre tour par ces énergumènes intrépides : malheur aux tankistes capturés qui meurent dans d’atroces représailles, tel le supplice de la grillade.

Nous sommes accompagnés de tanks Panther, des blindés performants dont certains de leurs tirs bien ajustés, nommés des Packtreffer, arrachent littéralement les tourelles adverses.

Je découvre le carnage dans maint T. 34 trop hardi ; de la carcasse éventrée, pendouillent les cadavres mutilés ou carbonisés. Me trouvant au repos à l’arrière et quelque peu désœuvré au I. Staffel et alors que notre cuisinier vient d’être tué, je suis bombardé maître-queux pour la circonstance.

Mon passage devant les casseroles ne passe pas inaperçu puisque je vais livrer à toute la compagnie des hectomètres de saucissons à la place des insipides brouets servis par la Feldküche (roulante) souvent mal approvisionnée.

Revigorés par les ribambelles de saucisses, les fantassins embourbés dans les tranchées félicitent leur cuistot improvisé. Il faut avouer que huit cochons et un bœuf (blessé à la cuisse) m’ont servi pour améliorer l’ordinaire. Manquant de tripes pour boudiner la viande hachée, je déniche par hasard un baril rempli de boyaux artificiels, - le Darmkunst -, ainsi qu’un groupe électrogène et le hachoir pour entuber la mixture carnée dans les tripes synthétiques ; ces instruments miraculeux tombent à pic pour mener à bien l’opération cochonnailles.

Toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Je retourne au front où je deviens l’assistant d’un sMG Schütze. La pression ennemie est continue. Nos mitrailleurs anéantissent un régiment de femmes qui s’avançaient hardiment sous les gerbes mortelles. Face au surnombre, nous décampons et c’est alors notre artillerie appelée en soutien qui sème désolation et mort dans leurs rangs.

Cruelle existence où la vie ne tient qu’à un fil et où il faut nous débrouiller pour subsister et vivre d’expédients dans ces contrées en ruines.

Pour masquer notre faim, nous sommes obligés de vivre sur le pays. Il me souvient avoir dégusté du miel ! Dans les saules creux propices à l’apiculture, des paysans polonais avaient installé des ruches rustiques. Comment s’en rendre maître ?

Affublé de masques à gaz ou travesti en motards avec des manteaux de cuir mal fermés, le Bienen-kommando (commando des abeilles) s’empare du butin sucré, non sans hériter au passage de vilaines piqûres au nez, sur les bouts d’oreille non protégés et aux mains.

Nous faisons fondre les rayons operculés auprès du feu. Sur ces entrefaites, survient un officier qui se montre intéressé par notre prise.

« Hat es sich gelohnt ? Cela en valait-il la peine ?

- Bien sûr, Hauptmann. 20 litres de miel à tartiner sur notre pain sec.

- Réservez-moi la moitié.... » Ach ! ces officiers, tous des profiteurs !

Après l’effondrement du front central où notre bataillon 29 est décimé, je suis muté le 17 août 1944 à la Panzer Pionier Brigade 102 qui sert elle aussi de bouche-trou pour annihiler les percées ennemies.

L’hiver me retrouve au bord de la Vistule gelée où nous construisons un pont de glace artificiel supportant admirablement le passage des lourds véhicules.

Suite à la pression russe sur Elbing, par deux fois nous attaquons et reprenons la ville ; mais au troisième assaut ennemi c’est la déconfiture car nous sommes alors obligés de reculer sur des positions de repli (Zurückstellung) établies devant la gare de Dantzig afin de protéger les transports maritimes à destination du port.

Il s’agit de contenir les armées de Rokossovki qui avancent pour encercler Dantzig, Gotenhaven et la presqu’île de Héla, car l’objectif soviétique est d’atteindre ces grands ports et de les verrouiller dans le but d’empêcher l’évacuation des blessés, des civils et des militaires.

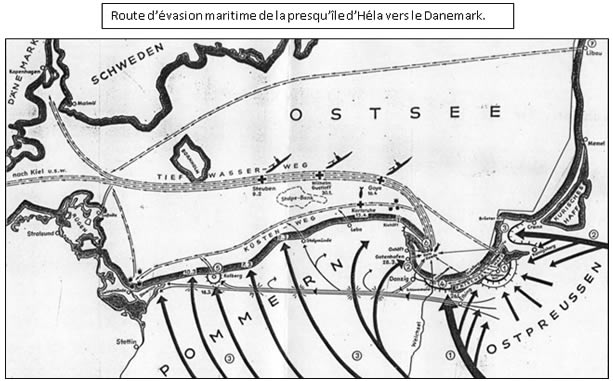

Une telle percée, si elle venait à réussir, romprait la résistance allemande. C’est pour cette raison que les ordres stipulent de tenir le plus longtemps possible et de ne plus céder un pouce de terrain. A la mi-mars 1945, les troupes russes se trouvent à environ 15 km de Gotenhaven et de Héla, à 20 km de Dantzig. Dans ce réduit (voir carte page suivante) sont retranchées les unités allemandes pour faire barrage à la poussée des Russes. Des troupes de rescousse arrivent par fer et par mer pour renforcer le dispositif allemand. La concentration humaine est énorme ; les navires de la Kriegsmarine installés dans la baie font des tirs de barrage, longs et courts sur l’ennemi. Leurs bordées provoquent aussi des victimes dans nos rangs.

Les jours passent et face à l’encerclement inéluctable, le commandement de la Kriegsmarine prévoit un embarquement sur les navires venus accoster dans la rade, mais sans nous en préciser le jour.

Comme les victimes sont toujours plus nombreuses, plus personne ne veut sortir des tranchées pour aller chercher le ravitaillement de la journée. Notre secteur est très exposé car nous protégeons la gare pour permettre aux trains de blessés d’être transférés sur les bateaux en partance vers l’Ouest.

Plusieurs navires seront coulés. Ainsi le 9 avril 1945, l’Albert Jensen disparaît avec 4 500 blessés, le 11 avril le Posen avec 4 500 personnes. Le 13 avril, c’est au tour du Karlsruhe de sombrer avec 2 000 personnes ; le 17 avril, les flots de la Baltique engloutissent le Goya et ses 5 835 victimes.

Pour freiner l’hécatombe, les batteries de D.C.A. et les lourds canons de marine entrent en action ; leur longue portée cherche à bloquer l’avance des troupes blindées soviétiques.

Durant ces affrontements, je suis désigné avec un autre camarade pour aller chercher le ravitaillement, à la tombée de la nuit, avec toutes les gamelles du groupe. Après bien des difficultés, nous arrivons au rendez-vous des cuisines qui assurent la répartition des sempiternelles rations de riz

Mais le 30 mars 1945, l’ennemi ajuste un tir précis de lance-grenades sur notre cuisine improvisée ; le cuisinier a la tête et le bras arrachés, son adjoint gît au milieu des marmites. Moi-même, je suis touché par des éclats à la jambe gauche (genou) et bien d’autres plaies apparaissent sur mon corps.

Les infirmiers nous demandent de rejoindre le port de Gotenhaven par nos propres moyens. Ayant arraché deux planchettes d’une palissade, je m’en sers en guise de béquilles pour refluer vers l’arrière, sur un trajet de 6 km, avant d’être acheminé en charrette tirée par des chevaux menés par un civil. A mon arrivée sur les rives de la côte de Poméranie, plusieurs embarcations sont coulées sous les mitraillages incessants de l’aviation russe.

Je suis dirigé vers une grande halle où se trouvent déjà beaucoup de blessés. J’aperçois deux soldats en uniforme kaki parlant français. Pensant qu’il s’agit de prisonniers compatriotes, je me range à leurs côtés car ils sont aussi blessés. Mes deux Tricolores m’apprennent qu’ils sont du S.T.O. (Service du Travail Obligatoire), qu’ils ont été blessés par la chute des gravats provoquée par l’explosion de la poudrière de Pillau où ils travaillaient. Ils ont été rapatriés comme blessés dans cette halle : l’un d’eux a le pied écrasé et l’autre souffre du coude. Nous restons sans soin durant trois jours, allongés sur des panneaux de bois en guise de brancards.

Sur ces entrefaites, passe un officier qui est chargé d’effectuer l’embarquement. Il nous précise que les blessés les plus gravement atteints seront chargés sur des barges et dirigés sur le navire hôpital posté en haute mer.

« Quant aux éclopés qui peuvent se tenir assis, ils seront transférés sur de gros navires venus à quai dans le port de Héla », ajoute-t-il. Je recommande donc à mes deux amis de s’asseoir pour avoir une chance d’être emmenés au port d’embarquement. D’après les bruits qui courent, il s’agirait du paquebot Deutschland.

Au soir du 1er avril arrive sur la Mer Baltique du mauvais temps accompagné de bourrasques de vent et de neige, ce qui va permettre aux petits navires d’approcher de la côte (sans risquer d’être mitraillés par les avions russes) et d’acheminer les blessés gravement atteints sur le navire-hôpital Prétoria et sur le Deutschland.

Pour ces deux grands bâtiments qui mouillent dans la rade d’Héla, ce temps exécrable arrive à point nommé et va permettre au Deutschland d’embarquer 5 000 blessés et 5 000 civils réfugiés.

Le Prétoria charge ses cales de 1 500 blessés graves (tous alités), plus 2 700 autres plus légèrement atteints ainsi que 3 000 civils qui, eux, logent dans les coursives encombrées. Les blessés gisant dans les civières qu’on hisse à bord avec des filets roulent les uns sur les autres et hurlent leur douleur.

C’est par une nuit noire que nous quittons la rade d’Héla, en un convoi protégé par des destroyers et par un croiseur. Jusqu’au 7 avril, les hommes de guet chercheront à percer de leurs yeux les nuits sombres passées en haute mer, les capitaines évitant la navigation en mouillant silencieusement au large à cause des sous-marins ennemis toujours prompts à détecter les bruits d’hélice.

Durant le voyage vers Copenhague, la plupart des blessés passent sous le bistouri dans la salle de spectacle du bateau, transformée en salle d’opération improvisée du navire qui fait route vers la capitale danoise. L’équipe médicale travaille sans grands moyens thérapeutiques. A l’entrée de la salle, un grand tonneau accueille les membres amputés. Merci du spectacle ! Allongé à mon tour sur le billard et avant que je ne sombre dans l’inconscience, malgré deux coups successifs assénés par un maillet de caoutchouc derrière mon cou, j’arrive dans un vague cirage à capter l’expression « Bein abschneiden, couper la jambe ». Il n’en est pas question et je hurle que je suis Français. Par miracle, un médecin compatriote épaule le chirurgien allemand.

Ce dernier hésite car il craint la gangrène puis, conciliant et après avoir procédé à quelques soins palliatifs, il me fait descendre à fond de cale dans laquelle je vais moisir une semaine en compagnie de mes deux S.T.O blessés.

Le 7 avril, au déchargement, les services allemands nous séparent. Ils dirigent les ressortissants de la Wehrmacht vers des chambres de la caserne royale, tandis que les STO, les prisonniers et autres blessés civils sont emmenés vers la salle de sports de la caserne. Pendant tout le mois, nos relations et nos aides réciproques sont très bonnes. Aussi fin avril, mes deux compagnons qui logent au gymnase me proposent de venir les rejoindre. « Viens, nous te cacherons sous le lit. Cela t’évitera une captivité inutile, la fin de la guerre étant maintenant proche.»

Le 8 mai 1945, l’épouse du Consul de France, Tante Blanche, nous réunit pour hâter le tri des blessés et acheminer les Français, Alsaciens et Lorrains vers les hôpitaux de la ville et des environs.

Je suis dirigé vers l’hôpital orthopédique de la capitale. Un médecin danois, ancien professeur à la Sorbonne, me cercle la rotule avec succès.

Après deux mois de soins, je peux enfin espérer un retour chez moi. Le 7 juillet, je suis avisé d’un proche départ en avion B 29 jusqu’à Bruxelles. Après une journée de repos, c’est par train que nous arrivons à Valenciennes où s’opèrent le contrôle de rapatriement et l’habillement. Passant par Paris, je m’arrête chez ma tante. Dès le lendemain, je file chez mes parents en béquilles.

Plus de cinquante ans après les faits, j’ai cherché à retrouver mes deux compagnons de la dernière heure.

Et je les ai retrouvés ! Aimé Delorme habite à Caluire tandis que Louis Marquisot séjourne à Angers. Que de souvenirs avons-nous rétrospectivement égrenés lors de nos rencontres chaleureuses !

Chemins de l’exode par mer et sur la côte (janvier à mai 1945)

-

Opérations des Russes.

Prusse-Orientale isolée par l’attaque sur Elbing et le Frische Haff quatorze jours après le début de l’offensive du 12 janvier 1945.

Simultanément attaque de l’Est vers Koenigsberg et le Samland jusqu’à fin janvier. Koenigsberg encerclée. Suite au mouvement en tenailles russe qui entraîna l’enfermement de la IVème Armée allemande, la IIIème Armée allemande est rejetée sur la côte du Samland.

Dès fin février, attaque partie du sud contre la Poméranie (Pommern). La côte de la Mer Baltique (Ostsee) atteinte partout le 10 mars 1945. La ville de Kolberg sera défendue jusqu’au 18 mars. Les chemins des réfugiés à travers le pays vers l’ouest définitivement coupés. Début de l’offensive sur Dantzig et Gotenhafen (Gydnya)

Du côté allemand

Le reste de la IVème Armée allemande résiste dans la tête-de-pont établie autour de Heiligenbeil et de Balga de fin janvier jusqu’au 28 mars. C’est de là que partent les trecks (regroupant 450 000 réfugiés).

Le reste de la IVème Armée allemande résiste dans la tête-de-pont établie autour de Heiligenbeil et de Balga de fin janvier jusqu’au 28 mars. C’est de là que partent les trecks (regroupant 450 000 réfugiés).

Les convois cheminent dangereusement sur la glace du Frisches Haff en direction de la Nehrung. Beaucoup de civils rejoignent Dantzig pour repartir plus loin vers l’ouest.

De Dantzig à Gotenhafen, le transport des réfugiés s’effectue par mer jusqu’à la perte des deux villes fin mars.

Du 19 février au 6 avril, des départs s’effectuent hors de la tête-de-pont du Samland (qui comprend la ville de Koenigsberg assiégée). Le transport hors de Pillau permet l’évacuation par mer d’environ

600 000 réfugiés, blessés et soldats jusqu’au 25 avril. Par le cordon littoral de la Frische Nehrung, ce sont environ 200 000 personnes qui parviennent à échapper à l’Armée Rouge.

Par la tête-de-pont établie dans le delta de la Vistule jusqu’au 9 mai, est maintenue une liaison permanente par le bac de Schwienhorst-Nickelswalde vers Héla. Evacuation totale des réfugiés qui étaient parvenus encore à passer par la Nehrung.

Tête-de-pont de Kolberg du 7 au 18 mars 1945. Transport de 75 000 Allemands par mer.

La péninsule de Héla jusqu’à sa capitulation le 9 mai 1945 resta en main allemande. Depuis fin mars, Héla devint la convergence centrale de l’évacuation par mer. Une partie des transports se fait de Pillau, Kolberg, le delta de la Vistule, Oxhöft vers Héla. Au total, évacuation d’environ 1 350 000 personnes de la baie de Dantzig par voie maritime.

Libau, port principal de la tête-de-pont de Courlande permit le retrait de 4 divisions et de 75 000 blessés.

Entre le 8 et 9 mai 1945, évacuation in extremis de 25 000 soldats.