Hantz Denis, Abbé

«Je venais d’avoir 15 ans, quand le 1er septembre 1939, le Führer du Grand Reich allemand, Adolf Hitler, vociférait sur les ondes à la face du monde : « Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen. Depuis 5 h 45, -heure allemande – mais 4 h 45 en France - nous ripostons. »

Il ne se doutait peut-être pas qu’il venait de déclencher ce qui devait devenir la guerre la plus meurtrière de l’histoire humaine, à ce jour. Sur son ordre, sa Wehrmacht toute puissante, bardée de divisions blindées se jetait sur la Pologne et l’avalait en dix-huit jours. Son alliée, l’URSS, se partagea le gâteau avec l’Autrichien.

Le 3 septembre à 1l heures, l’Angleterre, puis à 17 heures, la France déclaraient la guerre à l’Allemagne par fidélité à l’engagement qui les liait à la Pologne, mais dans une impréparation totale.

La guerre, j’en avais entendu parler par mon père, ancien combattant de l’Armée du Kaiser en 1914-18.

A 15 ans, elle m’apparaissait comme un jeu, comme une aventure qui allait agrémenter la grisaille du quotidien.

De toutes manières, nous étions à l’abri de la Ligne Maginot, réputée imprenable !

Le 10 mai 1940 mit fin à ce qu’on avait appelé la Drôle-de-guerre. Enfin le choc décisif allait se produire dont l’issue ne faisait pas de doute : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » nous avait-on seriné durant des mois et on avait fini par y croire. « Les Boches tomberont comme des mouches. »

Quand le mardi 18 juin 1940, à 6 heures 30 du matin, la Wehrmacht fit son entrée dans mon village de Marspich (aujourd’hui intégré dans la ville de Hayange) en la personne de deux motocyclistes en manteau de cuir feldgrau, venant de l’Ouest et non... de l’Est, le choc se fit dans nos coeurs. « Ce n’était pas possible. Ce n’était pas vrai. » Et pourtant la réalité était là, en vert-de-gris, sous nos yeux. La France était à genoux. Les slogans n’avaient pas suffi à arrêter les divisions blindées. Le vainqueur allait imposer sa loi et la marée feldgrau marquer le paysage, suivie de la marée brune, véritable peste. Une fois de plus, abandonnée par la France, l’Alsace-Lorraine allait payer un lourd tribut. (Dans la terminologie nazie, l’Elsass-Lothringen représente, en fait, l’Alsace-Moselle, terre des aïeux à réintégrer une fois pour toute dans le IIIème Reich, Ndr).

Le 22 juin l’armistice fut signé, ce fut pour nous l’effondrement. Comment était-ce possible que la France fût à genoux après six semaines seulement de "vraie guerre"?

Nous ne comprenions plus. Je n’avais que 16 ans, mais j’avais le sentiment qu’un monde s’écroulait. Quand les soldats allemands nous distribuèrent le texte de l’armistice entré en vigueur le 25 juin, nous en avons bien vite lu les clauses. Aucune ne faisait allusion au sort futur de l’Alsace-Lorraine. Mais sachant que notre chère Heimat avait été dans le passé ballottée par l’histoire une fois d’un côté et une fois de l’autre, nous pressentions que tôt ou tard l’Allemagne finirait à nouveau par nous annexer.

Mainmise nazie

Devenir un jour Allemand, je ne pouvais pas le concevoir ! Pourtant dès le mois d’août 1940, l’annexion de fait se mit en place. La Moselle fut rattachée au Gau Saar-Pfalz pour devenir le Gau Westmark. Des fonctionnaires allemands remplacèrent les administrateurs français.

A Metz s’installait le Gauleiter Bürckel. Dans toutes les villes cantonales, un Kreisleiter remplaçait le sous-préfet. Dans toutes les communes apparaissaient les Ortsgruppenleiter, les Zellenleiter et Blockleiter du Parti.

Le cordon frontalier fut rétabli sur l’ancienne frontière de 1871-1918 et toute circulation était interrompue avec le reste de la France.

L’argent français était remplacé par l’argent allemand à raison de 20 Francs pour l Reichsmark.

Les timbres postaux s’affranchissaient désormais à l’effigie de Hindenburg ou d’Hitler, avec, provisoirement, la surcharge -Lothringen- apposée dessus. La S.N.C.F devenait la Reichsbahn, les PTT la Reichspost. Cheminots et postiers durent revêtir l’uniforme allemand. Dans les écoles, l’enseignement se faisait désormais en allemand. On germanisa le nom des communes ; les rues furent débaptisées : Adolf Hitlerstrasse, Hermann Göringstrasse, Platz des Führers, etc…. On imposa le salut hitlérien. L’usage du français et le port du béret furent interdits. Partout fleurissaient des affiches : « Denke deutsch, handle deutsch, sprich deutsch ! Pense allemand, agis en allemand, parle l’allemand ! » Le régime introduisit les Lebensmittelkarten et les Bezugsscheine allemands (tickets de rationnement) ainsi que les Raucherkarten (tickets de tabac). Tout semblait indiquer que c’était bien définitif et sans retour d’autant plus que la Wehrmacht paraissait invincible.

Quand le 22 juin 1941, Hitler s’attaqua à l’Union soviétique, l’espoir commença à renaître. A nos yeux, il était clair que jamais l’Allemagne ne viendrait à bout de cet immense empire. Nous avions en mémoire l’aventure de Napoléon.

Fort de sa victoire sur la France en 1940, Hitler pensait mettre très rapidement l’URSS par terre par un Blitzkrieg pour ne pas avoir sur les bras une guerre sur deux fronts. N’avait-il pas écrit jadis dans son Mein Kampf qu’en aucun cas après l’expérience de 1914-1918, l’Allemagne ne devait se laisser entraîner un jour dans une belligérance sur deux fronts ? Mais en même temps une grande crainte nous habitait. N’allaient-ils pas avoir besoin de beaucoup de chair-à-canon pour mener à bien ces opérations ? N’allaient-ils pas vouloir mobiliser Lorrains et Alsaciens ? Bürckel, le Gauleiter, avait déclaré, même encore après l’entrée en guerre contre l’URSS que l’introduction du service militaire ne serait pas envisagée avant la signature du traité de paix avec la France.

Durant un discours pour lequel tout le village avait été rassemblé, j’ai entendu moi-même le Kreisleiter de Thionville proclamer : « Le jour où nous aurons besoin de vous pour faire la guerre, l’Allemagne sera perdue. » Paroles ô combien prophétiques !

En mai 1942, le maréchal Keitel, commandant en chef d’une Wehrmacht dont les réserves s’épuisaient, avait envisagé de mobiliser Lorrains, Alsaciens et Luxembourgeois. A cette époque, les trois Gauleiter, Bürckel, Wagner et Simon étaient réticents. Présents sur le terrain, ils sentaient la température de leurs jeunes et craignaient de contaminer leurs troupes allemandes avec des éléments aussi peu sûrs !

Mais le 8 août 1942, les trois larrons furent convoqués au Quartier général de Hitler à Winniza en Ukraine -je devais passer à Winniza, étant en route pour le front en novembre 1943- et c’est là que fut prise la décision fatale d’imposer le service militaire en Alsace, Moselle et Luxembourg, provisoirement pour les classes 1920 à 1924, mais par la suite, l’éventail s’élargira à d’autres classes.

L’annonce en fut faite solennellement par Bürckel à Metz le 28 août 1942. Selon lui, ce serait un grand honneur pour nous que de participer à la lutte gigantesque de l’Europe contre le bolchevisme. Au jour de notre incorporation nous serait conférée la deutsche Staatsbürgerschaft (citoyenneté allemande) à égalité de droits avec les Reichsdeutsche.

Ce fut la consternation au pays. Le ciel nous tombait dessus. Tout le monde disait : « Tout, mais pas ça ! » Mais que faire pour y échapper ? Franchir clandestinement la frontière qui nous séparait du reste de la France et s’y planquer ? Certains ont fait ce choix. Bien sûr, c’était le saut dans l’inconnu, mais à 18 ans l’aventure ne fait pas peur. Se cacher sur place ? Mais où ? Notre logement comportait trois pièces et la cuisine.

Dans les campagnes, certains ont pu le faire. Les conditions s’y prêtaient mieux. Dans les deux cas, il y avait un gros risque : celui de voir les parents internés et déportés. Beaucoup de parents d’insoumis l’ont été. Certains n’en sont pas revenus.

On a discuté en famille. Mon père m’a dit : « Fais comme tu l’entends. Ta décision sera la nôtre. »

Terrible décision pour les parents. Dans les deux cas, ils se sacrifiaient :

- ou bien le fils partait à la Wehrmacht, en Russie. En reviendrait-il vivant ?

- ou bien c’était l’insoumission et les parents aboutissaient à Schirmeck ou à Dachau, le camp de concentration.

Terrible cas de conscience pour les jeunes :

- ou aller défendre une cause qui n’était pas la leur, revêtir un uniforme détesté, ne parlons pas du reste...

- ou plonger ses parents, les siens dans la détresse et la souffrance et qui sait... en danger de mort.

J’ai choisi la première solution à mon corps défendant. Je crois que les décisions que nous dûmes prendre à cette époque nous ont mûris avant l’âge. Nous n’avons pas eu de vraie jeunesse. De l’âge du gosse, nous avons été catapultés dans les soucis d’adultes.

J’ai été convoqué au conseil de révision à Nilvange le 16 septembre 1942 et bien sûr, déclaré Kriegsverwen-dungsfähig (bon pour le service de guerre, autrement dit bon pour le casse-pipe). Les copains de la classe 1924 étaient partis en octobre au R.A.D., le Reichsarbeitsdienst, le service du travail au Reich. Du fait de mes études, j’ai obtenu un sursis de six mois. Et c’est en février 1943 que j’ai reçu mon appel pour le R.A.D. L’année scolaire n’a pas pu être terminée. On nous a gratifiés d’un certificat de fin d’études (Reife) qui sera homologué après la guerre comme dispense de baccalauréat par les services académiques français.

Après le conseil de révision, on nous remit le Wehrpass (livret militaire). Nous n’avions que 18 ans, donc mineurs, puisqu’à l’époque la majorité légale était établie à 21 ans. Or en-dessous de 18 ans, il était interdit de fumer en public. Un jour que je sortais de la maison, une cigarette au bec, un Schupo en vélo passa devant chez nous. Il me regarda et mit pied à terre. J’en devinais la raison et savourais déjà d’avance sa déconvenue : « Jeune homme, quel âge avez-vous ?

- Achtzehn Jahre ! 18 ans !

- Haben Sie Papiere ? Avez-vous une pièce d’identité ?

- Jawohl ! » Et je lui mis mon Wehrpass sous son nez. Il l’a regardé, a enfourché son vélo et il est reparti sans mot dire. Il a dû penser : « ça doit aller très mal pour nous, si maintenant nous enrôlons des gamins ». Moi, j’en ai jubilé intérieurement.

Au Reichsarbeistsdienst

La grande épreuve allait commencer. Ce n’était pas encore la Wehrmacht mais tout de même l’embrigadement sous l’uniforme. J’ai été appelé le 16 février 1943 à la Reichsarbeitsdienst Abteilung 13/211 à Übach, non loin de Aachen (Aix-la-Chapelle).

Dans le train qui est parti de Thionville, nous n’étions que des Mosellans.

Nous n’avons, bien sûr, parlé qu’en français, malgré la présence de nos accompagnateurs allemands du R.A.D. Ils ont dû comprendre tout de suite à qui ils avaient affaire. Le train nous a amenés jusqu’à Palenberg, d’où nous avons dû poursuivre à pied jusqu’à Übach.

Le camp, situé tout près de la frontière hollandaise, était composé de baraques en bois caractéristiques du R.A.D. Nous avons été répartis en chambrées par dizaine d’individus. Des lits superposés, une armoire pour chacun (Spind), un escabeau (Schemel ou Hocker), une table et un fourneau composaient le mobilier.

Dès le lendemain de notre arrivée nous avons été mis en uniforme et avons perçu tout le barda réglementaire et le service a commencé.

L’horaire était le suivant : lever à 6 heures, toilette, et dans la foulée, petit-déjeuner avec beurre et marmelade.

Puis, jusqu’à 10 heures, éducation politique et musicale, suivie d’une soupe ou d’une assiettée de lait, puisque nous étions mineurs. Ensuite exercice avec la bêche sur la place d’appel du camp.

12 heures 30 : repas, en général assez correct, goulasch, légumes, patates en robe des champs, pouding.

Après le repas : une heure libre, puis travaux au camp, aménagements divers, entretien, etc...

18 heures : souper puis une heure de chant et quartier libre à l’intérieur du camp jusqu’au couvre-feu à 21 heures.

Le R.A.D. était une formation paramilitaire qui n’avait rien à voir avec le Service du Travail Obligatoire en France (le S.T.O.). Il n’y avait pas de maniement d’armes mais manipulation de bêches.

En temps de paix, le R.A.D. était consacré à des travaux divers d’utilité publique. En 1938, étant en vacances chez de la famille en Sarre, une section de R.A.D. travaillait au curage du ruisseau du village où j’étais. Mon frère et moi les regardions faire. L’un de ces jeunes me demanda mon âge et me dit qu’il faudrait qu’un jour je fasse aussi mon service au R.A.D. Je lui dis que non. Un peu ébahi, il me dit : « Comment ça ?

- Je suis Français.

- Dann hast Du aber Glück ! T’en as de la chance ! » C’est dire qu’il n’était pas très enchanté de son état.

Malheureusement, mon Glück aura été de courte durée et j’étais loin de penser qu’un jour j’aurais à revêtir ce même uniforme. En fait, le R.A.D. était déjà une préparation et une mise en forme en vue de la Wehrmacht.

Le drill et les chicaneries prussiennes étaient les mêmes. Le matin, les lits, des sacs de couchage remplis de paille, devaient être faits au carré. Le soir, les habits nécessitaient leur pliage au carré sur le tabouret devant le lit, depuis la vareuse jusqu’au caleçon (Hockerbau ou Schemelbau). A tour de rôle chaque soir, l’un d’entre nous était chargé du nettoyage de la chambrée (Stubendienst) qui comprenait le balayage, l’époussetage et le nettoyage du fourneau où ne devaient plus subsister ni braises ni cendres.

Le drill et les chicaneries prussiennes étaient les mêmes. Le matin, les lits, des sacs de couchage remplis de paille, devaient être faits au carré. Le soir, les habits nécessitaient leur pliage au carré sur le tabouret devant le lit, depuis la vareuse jusqu’au caleçon (Hockerbau ou Schemelbau). A tour de rôle chaque soir, l’un d’entre nous était chargé du nettoyage de la chambrée (Stubendienst) qui comprenait le balayage, l’époussetage et le nettoyage du fourneau où ne devaient plus subsister ni braises ni cendres.

Un soir, au cours de mon Stubendienst, le chef qui était de ronde mit la main dans le poêle et la ressortit bien sûr noircie de suie. « Was ? Das nennen Sie sauber ? In einer Stunde komme ich wieder ! Quoi ? Vous appelez ça propre ? Je reviens dans une heure. »

Je ne me suis pas amusé à vouloir nettoyer l’intérieur du fourneau. C’était uniquement pour me chicaner qu’il avait fait cela. Quand il est revenu au bout d’une heure, il m’a envoyé au lit sans autre forme de procès.

A cet appel du soir, tous ceux qui étaient au lit étaient censés dormir. Un soir, devant une remarque idiote du chef à celui qui était de corvée, quelques-uns ont ricané sous leurs couvertures. « Was ? Ihr schlaft nicht ? Füsse vorzeigen ! Quoi ? Vous ne dormez pas ? Montrez vos pieds ! » Evidemment, à ses yeux, ils n’étaient pas propres. « Alles in den Waschraum, marsch, marsch ! Tout le monde au lavabo et en vitesse ! » Il fallut sauter du lit, courir en chemise très courte pieds nus au lavabo qui se trouvait dans une autre baraque. N’ayant pas pu emporter de serviette, nous n’avons pas pu sécher nos pieds et c’est avec les pieds mouillés qu’il a fallu traverser la cour recouverte de mâchefer. En revenant à notre baraque, nos pieds étaient vraiment sales. « Was ? Das nennt Ihr Füsse waschen ? Ihr Schweine. Alles in den Waschraum, marsch, marsch ! Vous appelez cela laver les pieds. Cochons que vous êtes ! Tout le monde au lavabo, au pas de course ! » Et le même scénario s’est ainsi répété plusieurs fois jusqu’à ce que les envies de chicaner du chef se fussent calmées. Il fallait absolument nous mater, nous casser, faire de nous des robots marchant à la baguette, briser notre volonté et notre personnalité, nous obliger à obéir machinalement et servilement, ne plus penser personnellement. C’était le drill, le dressage du militarisme prussien. Au réfectoire, quand tout le monde était debout autour des tables, un chef criait : « Ein Spruch ! Une maxime ! » N’importe qui d’entre nous devait la prononcer. Tant qu’elle n’était pas dite, on ne pouvait pas se mettre à table. Si elle ne plaisait pas au chef, il fallait en chercher une autre. Question de drill. Parfois, comme parade, nous disions n’importe quoi en donnant soi-disant comme auteur, un grand du régime, Hitler, Göring, etc... du genre : « Möge Gott wollen dass uns diese Knollen den Schlund hinunter rollen ! Veuille Dieu que ces tubercules nous passent le gosier. » Une citation d’Adolf Hitler ! Personne n’osait désavouer une parole du Führer ! Au camp, la moitié des effectifs était composée d’Allemands, l’autre moitié de Lorrains (en fait des Mosellans que l’autorité allemande appelait Lothringer, Ndr). La cohabitation était très réservée. Les Lorrains se retrouvaient entre eux dans les temps libres et parlaient français, ce qui était strictement interdit. Les chefs étaient de grossiers personnages qui faisaient du zèle pour être bien notés et éviter ainsi d’être versés dans la Wehrmacht et d’aller se faire tuer en Russie. C’étaient des planqués.

Quinze jours après notre arrivée au camp, à l’appel du matin, on demanda : « Wer hat eine gute Handschrift ? Qui a une bonne écriture ? » On se méfiait devant de telles questions, car elles cachaient souvent des traquenards du genre : « Links raus ! Zum Scheisshaus putzen ! A gauche, corvée de chiottes ! » Ce matin-là, je risquai le quitte ou double : corvée de chiottes ou autre chicanerie, c’était pareil. Je levai la main. Un autre compatriote, mécanicien de son métier, en fit autant. La chance nous sourit ce jour-là. « Links raus ! Vous allez préparer votre barda, prendre le train à Palenberg et vous rendre à la Gruppe à Aachen. » La Gruppe était le P.C. qui commandait plusieurs camps (Abteilungen) situés dans la même région. A sa tête, il y avait un Arbeitsführer entouré d’un état-major composé d’Oberfeldmeister, d’Unterfeldmeister, d’un Arbeitsarzt, de secrétaires civils et de chauffeurs. Notre Gruppe 215 de Aachen (Aix-la-Chapelle) était installée dans un château, (jadis propriété des Luttitz, hobereaux prussiens), édifié à la sortie de la ville, vers Eupen en Belgique.

La maison était spacieuse, bien éclairée par de larges baies, entourée d’un grand parc avec surfaces engazonnées et forêts. Nous y étions 9 Arbeitsmänner, 5 Lorrains et 4 Allemands, chargés de tous les services dans la maison : standard téléphonique jour et nuit, chaufferie, cuisine, entretien de la maison et du parc, courses diverses, etc. Nous étions logés dans deux chambres sous les combles, anciennement chambres de bonnes, très confortables, avec eau courante, W.C. et douches sur le palier. Ça ne sentait pas du tout le camp ou la caserne. Pas d’exercices ni de maniement de bêches -nous n’en avions même pas -, pas de séances d’endoctrinement, pas d’appels ni de Hockerbau. La vie de château, quoi ! Nous ne subissions plus les tracasseries que nous avions connues au camp. L’Arbeitsführer était très humain, un bon papa qui n’a jamais cherché à nous chicaner.

La nourriture y était bien meilleure qu’au camp. Et pour cause ! Pas de restrictions, du pain à volonté. L’explication était simple. Tout le ravitaillement des camps était géré par la Gruppe. Ces messieurs y prélevaient d’abord largement pour leur compte. Comme nous étions témoins de ces agissements, ils ne pouvaient pas ne pas nous accorder les mêmes avantages. Il y eut par exemple un jour des arrivages de citrons et d’oranges qui ne parvenaient pas dans les camps. A Übach nous n’en avions jamais vus. A Aachen, on nous en donna même pour envoyer chez nous. Il est facile d’imaginer ce que les chefs envoyaient dans leur famille. La combine existait aussi dans le système du Führer !

Au R.A.D., on ne donnait pas du « Herr » aux chefs comme à l’armée où c’était « Herr General » et même « Herr Gefreiter, Caporal. » Ici, c’était simplement : « Jawohl Arbeitsführer, Jawohl Feldmeister ».

Notre uniforme était erdbraun (kaki). Au bras gauche, nous avions un brassard rouge avec une croix gammée sur fond blanc. Nous étions sanglés d’un ceinturon que nous n’avons pas eu besoin de mettre à Aachen dans nos activités quotidiennes, le calot non plus, ça nous mettait un peu plus à l’aise physiquement. Au camp nous avions été chaussés de brodequins et de guêtres de toile. D’autres Abteilungen portaient des bottes.

En 1943, les bombardements massifs alliés sur les villes allemandes avaient déjà commencé. Nos Abteilungen respectives avaient été à plusieurs reprises en Einsatz de déblaiement à Essen et Düsseldorf. Nous autres à Aachen en étions dispensés. Notre solde était de 1 R.M. par jour. Cela nous suffisait pour nos sorties de fin de semaine en ville. Je me rappelle avoir assisté une fois à la messe au Karlsdom, la cathédrale de Charlemagne. Ce fut la seule messe de toute cette période de R.A.D. Fin mars, nous sommes retournés un dimanche au camp pour la Vereidigung (prestation de serment). Pour nous Lorrains, c’était de toute façon de la rigolade qui ne nous a pas posé de cas de conscience. Normalement, la durée du service était de six mois. Le nôtre n’a porté que sur trois mois. En 1943, ils avaient besoin de main-d’œuvre ailleurs ! Le 10 mai nous avons quitté Aachen pour retourner à Übach où nous avons rendu notre paquetage pour être libérés. Nous sommes rentrés chez nous en uniforme qu’il a fallu renvoyer au camp par la suite. Ces trois mois passés à Aachen ont été les plus relaxes de tout mon embrigadement de trente mois chez les nazis.

Dans les années 1970, j’ai rencontré en Moselle une jeune Allemande originaire de Aachen. Elle m’apprit que la « Haus Luttitz » où j’avais fait mon service, était devenu « Maria Rast im Grindelweg », propriété maintenant du diocèse d’Aachen. Toutes les sessions du diocèse avaient désormais lieu là-bas, de même que les rencontres des évêques de Rhénanie et de la Ruhr. J’avais envie de revoir l’endroit. En avril 1980, j’y ai passé quelques jours. J’ai retrouvé les lieux pratiquement dans l’état où je les avais connus en 1943. La destination en était désormais différente ! Dans le grand escalier d’honneur où naguère avait été accroché le portrait du Führer, il y avait maintenant un beau et grand crucifix. Les pièces qui avaient servi antan de bureaux étaient transformées en salles de réunion. L’ancien mess avait été agrandi et aménagé en chapelle. J’y ai célébré l’Eucharistie avec un prêtre hollandais (la Hollande est toute proche) et j’ai pensé à tous ceux qui jadis hantaient ces lieux. Qu’étaient-ils bien devenus ? Les deux pièces où nous logions sous les combles servaient toujours au personnel de la maison. Pour le reste, une cinquantaine de chambres pour les congressistes avaient été aménagées. J’ai retrouvé la chaufferie où j’avais pelleté des tonnes de coke. Elle fonctionnait maintenant au fuel. L’aspect extérieur de la maison n’avait guère changé. Je me suis laissé photographier sur le perron, au même endroit où jadis l’Arbeitsführer Hahn nous avait pris en photo, - il nous avait d’ailleurs offert un agrandissement signé par lui et que je possède toujours. Le parc était toujours aussi beau.

Revenons à 1943. Si ces trois mois de R.A.D. m’avaient donné un avant-goût de l’embrigadement chez les nazis, ce n’était pourtant rien à côté de ce qui nous attendait. La suite allait être autrement sérieuse et dramatique.

La Wehrmacht : grande rafle et déportation militaire

A peine rentré du R.A.D., je reçus le Gestellungsbefehl (ordre de marche) pour la Wehrmacht. J’avais à me présenter le 21 mai 1943 à 8 heures dans une caserne de Thionville. Nous étions là plusieurs centaines de toute la région. Après l’appel nominatif nous perçûmes du ravitaillement pour trois jours : Kommis, beurre et saucisse. Ce fut notre premier casse-croûte militaire. Nous aurions pu nous en passer, car nos valises contenaient de bien meilleures choses.

A la gare, un train composé de nombreux wagons nous attendait. Les familles étaient sur le quai, les larmes aux yeux. En dehors de quelques timides cocardes bleu-blanc-rouge, il n’y eut aucune manifestation hostile. A quoi bon ? Les dés étaient jetés. A 11 heures ce fut le départ, bien triste. Quand reverrions-nous le pays ? Tout le monde avait le coeur gros. Nous fîmes connaissance les uns avec les autres. Bien que tous originaires du même coin, peu se connaissaient entre eux. Les conversations se faisaient en français. Bientôt on déballa les bonnes affaires de nos valises et on se mit à casse-croûter. Le rouge ne manquait pas ni le schnaps. Presque tous les gars étaient de la classe 1925 plus quelques sursitaires de 1924 comme moi. Bientôt l’atmosphère se réchauffa et les bonnes blagues fusèrent, souvent contreEux. A Metz et à Saint-Avold, d’autres recrues nous rejoignirent.

A Sarreguemines également où le train fut scindé : une partie s’en alla vers Strasbourg pour l’Autriche, l’autre fraction dont je faisais partie, prit la direction de Saarbrücken pour le nord de l’Allemagne.

Durant les deux jours du voyage, on nous distribua, le matin, du café (Ersatz) et le soir, de la soupe, préparés par les services de la Wehrmacht dans les gares où le train s’arrêtait. La nuit, nous avons essayé de dormir, les uns sur les bancs ou dans les filets et les autres par terre. Par Frankfurt, Fulda, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Apolda, Halle, Magdeburg, Wittenberge, Schwerin et Wismar, nous arrivâmes dans la matinée du dimanche 23 mai à notre destination : Rostock au Mecklenburg.

Nous fûmes dirigés sur la Füsilier Kaserne de l’Inf. Gesch. Ers. Kp. 522 et encasernés par chambrées de 13.

Ce fut un dimanche bien triste. Des recrues allemandes y étaient déjà depuis trois jours, des gars de Poméranie. Dès notre installation, ils se demandaient bien qui pouvaient être ces lascars parlant et chantant français.

Après deux jours et deux nuits passés dans le train, pouvoir s’allonger sur un lit, même si ce n’était qu’une paillasse, nous fit du bien. De quoi avons-nous rêvé ? Je ne le sais plus, mais probablement de notre Lorraine qui était désormais bien loin. En ouvrant une boîte de cirage, je m’étais fait une entaille dans un doigt. On me soigna à l’infirmerie... où l’on me menaça du Kriegsgericht wegen Selbstzerstümmelung, du Conseil de guerre pour automutilation ! Ça commençait bien et le ton était donné.

Vie de caserne

Dès le lendemain nous perçûmes notre uniforme feldgrau, des bottes et un masque à gaz. Aux pieds, pas de bas mais des Fusslappen (chaussettes russes). On se croyait revenu deux siècles en arrière. On nous vaccina contre le typhus et la variole. Il faut ménager et soigner la chair à canon ! Nous étions là une centaine de Lorrains, autant d’Allemands et quelques dizaines de Luxembourgeois. C’était l’Europe en marche mais une Europe allemande ! Et aussitôt commencèrent, en attendant la réception du fusil, les premiers exercices dans la cour de la caserne « Stillgestanden ! Rechts um ! Links um ! Hinlegen ! Auf, marsch, marsch ! Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein ! Arsch nach vorne ! » Et nous eûmes droit de la part du Feldwebel ou de l’Unteroffizier aux expressions colorées et grossières du militarisme prussien : « Sie Arsch mit Ohren ! Sie Fickbolzen ! Sie blöde Flasche ! Ich bring’ Sie auf d’n Draht dass Ihnen das Wasser im Arsch kocht !… » Bref, des grossièretés qui ne se disent bien qu’en allemand, même si toutes les armées du monde connaissent un peu le même langage. Le soir, en chambrée, nous nous moquions les uns des autres : « Eh ! sale Boche, sale Chleuh... ». N’empêche que nous nous sentions étrangers à nous-mêmes, dans cet uniforme vert-de-gris. En renvoyant à la maison nos effets civils, nous eûmes l’impression d’une rupture. C’était vraiment irréversible !Après huit jours de ce premier contact, ce fut le départ vers les unités où nous fîmes nos classes (Ausbildung). Un tiers des recrues fut dirigé vers Kulm, un second vers Danzig et le dernier, dont j’étais, fut expédié vers Gnesen. Après 24 heures de train, par Stargard, Pasewalk, Kreuz et Posen nous débarquâmes à l’Inf. Gesch. Ausb. Kp. 12 à Gnesen dans le Warthegau, -Gniezno dans l’ancienne Pologne. Il y avait là déjà des Alsaciens incorporés quelques mois avant nous. La caserne était un très vieux bâtiment datant de 1900, ayant servi aux Allemands jusqu’en 1918 puis aux Polonais jusqu’en 1939. Dans ma chambrée, nous étions 8 Lorrains, 1 Luxembourgeois, 3 gars de Pommern, plus le chef de chambre allemand avec le grade de Gefreiter. Ceux-là, nous les mîmes en quarantaine et nous restâmes dans notre coin, parlant français entre nous. Même le Luxembourgeois s’y mit, bien qu’il le parlait très peu. Il ne connaissait que son luxembourgeois et l’allemand. Nous touchâmes les fusils et tout le barda usuel dans toute armée, depuis le caleçon (les slips étaient inconnus) jusqu’au casque et à la toile de tente en passant par tout le reste. Notre unité était une compagnie d’artillerie de campagne dont le rôle consistait à soutenir l’infanterie : c’était la 13ème compagnie d’un régiment d’infanterie. Les pièces étaient de petits canons à tube court, genre obusiers, dont la portée n’était que de 3 km environ. Chaque pièce était servie par six hommes et tractée par deux chevaux, du moins en campagne. Ici nous devions tracter les pièces nous-mêmes, 4 hommes harnachés à l’avant et 2 poussant à l’arrière (sur la photo, je suis le Richtschütze, le pointeur).

Dès le lendemain nous perçûmes notre uniforme feldgrau, des bottes et un masque à gaz. Aux pieds, pas de bas mais des Fusslappen (chaussettes russes). On se croyait revenu deux siècles en arrière. On nous vaccina contre le typhus et la variole. Il faut ménager et soigner la chair à canon ! Nous étions là une centaine de Lorrains, autant d’Allemands et quelques dizaines de Luxembourgeois. C’était l’Europe en marche mais une Europe allemande ! Et aussitôt commencèrent, en attendant la réception du fusil, les premiers exercices dans la cour de la caserne « Stillgestanden ! Rechts um ! Links um ! Hinlegen ! Auf, marsch, marsch ! Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein ! Arsch nach vorne ! » Et nous eûmes droit de la part du Feldwebel ou de l’Unteroffizier aux expressions colorées et grossières du militarisme prussien : « Sie Arsch mit Ohren ! Sie Fickbolzen ! Sie blöde Flasche ! Ich bring’ Sie auf d’n Draht dass Ihnen das Wasser im Arsch kocht !… » Bref, des grossièretés qui ne se disent bien qu’en allemand, même si toutes les armées du monde connaissent un peu le même langage. Le soir, en chambrée, nous nous moquions les uns des autres : « Eh ! sale Boche, sale Chleuh... ». N’empêche que nous nous sentions étrangers à nous-mêmes, dans cet uniforme vert-de-gris. En renvoyant à la maison nos effets civils, nous eûmes l’impression d’une rupture. C’était vraiment irréversible !Après huit jours de ce premier contact, ce fut le départ vers les unités où nous fîmes nos classes (Ausbildung). Un tiers des recrues fut dirigé vers Kulm, un second vers Danzig et le dernier, dont j’étais, fut expédié vers Gnesen. Après 24 heures de train, par Stargard, Pasewalk, Kreuz et Posen nous débarquâmes à l’Inf. Gesch. Ausb. Kp. 12 à Gnesen dans le Warthegau, -Gniezno dans l’ancienne Pologne. Il y avait là déjà des Alsaciens incorporés quelques mois avant nous. La caserne était un très vieux bâtiment datant de 1900, ayant servi aux Allemands jusqu’en 1918 puis aux Polonais jusqu’en 1939. Dans ma chambrée, nous étions 8 Lorrains, 1 Luxembourgeois, 3 gars de Pommern, plus le chef de chambre allemand avec le grade de Gefreiter. Ceux-là, nous les mîmes en quarantaine et nous restâmes dans notre coin, parlant français entre nous. Même le Luxembourgeois s’y mit, bien qu’il le parlait très peu. Il ne connaissait que son luxembourgeois et l’allemand. Nous touchâmes les fusils et tout le barda usuel dans toute armée, depuis le caleçon (les slips étaient inconnus) jusqu’au casque et à la toile de tente en passant par tout le reste. Notre unité était une compagnie d’artillerie de campagne dont le rôle consistait à soutenir l’infanterie : c’était la 13ème compagnie d’un régiment d’infanterie. Les pièces étaient de petits canons à tube court, genre obusiers, dont la portée n’était que de 3 km environ. Chaque pièce était servie par six hommes et tractée par deux chevaux, du moins en campagne. Ici nous devions tracter les pièces nous-mêmes, 4 hommes harnachés à l’avant et 2 poussant à l’arrière (sur la photo, je suis le Richtschütze, le pointeur).

C’était harassant, car les routes étaient revêtues de gros pavés et le terrain de manoeuvre était constitué de sable fin, identique dans toute la région, et on s’y enfonçait jusqu’aux chevilles. La moitié d’entre nous était affectée aux pièces, les autres aux chevaux. On les dénommait les Fahrer (conducteurs). Nos journées étaient pleinement occupées par les exercices de maniement d’armes à pied et des séances d’instruction aux pièces. Le service était très dur et nos instructeurs se comportaient comme des brutes.

Nous étions plus souvent à ramper que debout. Les chicaneries étaient monnaie courante. Le gars qui se faisait remarquer passait son temps libre du soir à exécuter des corvées de chiottes ou à brosser un escalier avec sa brosse à dents ! Nous avions la rage au coeur mais étions impuissants face à ces pratiques humiliantes.

La journée commençait à 5 heures pour se terminer avec l’extinction des feux à 22 heures. Nos paillasses étaient infestées de punaises qui perturbaient nos nuits car ces bestioles nous suçaient le sang au niveau du cou, qui au réveil était tout enflé par les piqûres. C’était insupportable.

Au bout de quelques semaines, nous sommes partis en manoeuvre pour trois jours et pendant ce temps il a été procédé au gazage de toutes les chambres dont nous avons dû au préalable obturer toutes les issues, en y collant des bandes de papier. Les premiers jours après notre retour tout allait bien. Mais très vite la plaie a repris. Les lentes n’étaient pas détruites. Tout notre séjour à Gnesen a été empoisonné, entre autre, par ces parasites.

Tous les deux jours, tous étaient de service dans les écuries (Stalldienst), et cela dès le réveil ! Il fallait nettoyer les chevaux et leurs litières. Pas un brin de paille ne devait rester dans l’allée centrale ni aucune crotte dans la litière, à la fin du travail. Si un cheval avait la mauvaise idée de déféquer à ce moment-là, il fallait accourir avec une pelle sous le derrière de la bête. Si par malheur on n’avait pas tout de suite une pelle sous la main, le sous-off nous ordonnait de prendre notre calot. Durant les classes nous portions rarement l’uniforme. Nous étions en treillis... blanc !

A l’appel du soir, il est arrivé parfois que l’Unteroffizier vom Dienst, l’U.V.D. passe sa mauvaise humeur sur nous. Pour un rien, alors que nous étions déjà tous couchés, sauf le gars de corvée, il criait : « Alles aus den Betten, marsch, marsch ! Auf die Spinde marsch, marsch ! Singen : Vom Himmel hoch da komm ich her...Unter die Betten, marsch, marsch ! Singen : Im tiefen Keller sitz’ ich nun ! Debout sur les armoires ! Marche, marche ! Un chant : Du haut du ciel je viens vers vous ... Sous les lits, en route, en avant ! Un chant : me voilà dans la cave profonde. » C’était de la folie !

La nourriture était lamentable. La plupart du temps, c’était du Eintopf, le plat unique. Nous n’avions un repas chaud qu’à midi. On nous distribuait ensuite une ration unique qui devait nous sustenter pour le soir ainsi que pour le lendemain matin : du pain Kommiss de piètre qualité, toujours sur (acidulé) avec 30 g de beurre et 80 g de saucisse ou de fromage. On aurait bien mangé cela en une fois le soir, mais alors il ne restait plus rien à se mettre sous la dent pour le lendemain matin. On avait toujours faim. Chaque semaine, nous allions au stand de tir pour des tirs à balle réelle. La même chose se déroulait avec les pièces de canon. Les terrains de manoeuvre étaient nombreux autour de la ville pour la raison qu’elle comptait une garnison très importante.

Tous les quinze jours, il y avait une marche d’une ou plusieurs journées. Dans ce cas, nous campions sous tentes. Les dimanches matins étaient occupés au nettoyage et à l’entretien du quartier, pour les uns. D’autres sortaient les chevaux au pacage. C’était moins fatigant et plus intéressant.

Notre solde était de 1 R.M. par jour, mais nous n’avions pas la possibilité de les dépenser, puisqu’avant la prestation de serment, il n’y avait pas de sorties autorisées en ville. Ce qui nous a soutenus, c’était la camaraderie qui existait entre nous, Lorrains. Le soir, après le service, on se retrouvait ensemble, on parlait du pays, on se racontait de bonnes blagues, on échafaudait des projets d’avenir ... si on en revenait. Tout cela était dit en français, ce qui énervait les Allemands de la chambrée qui nous sermonnaient : « Parlez donc allemand. Vous êtes des soldats allemands. »

Tu parles ! Je me souviens, qu’un soir, en évoquant notre avenir, je disais que je songeais à devenir prêtre et que du même coup je devais rester célibataire. Un des copains lorrains me dit : « Tu verras, t’en crèveras ! » Le sujet le plus abordé était bien sûr celui des filles. C’était ce qu’à la Wehrmacht on appelait le Thema eins.

Parmi les Lorrains, il y avait un analphabète un peu "bébête". Originaire des environs d’Hayange, il ne savait ni lire ni écrire et ne parlait pas l’allemand, qu’il comprenait tout de même un peu. Il était incapable d’écrire lui-même ses lettres et de lire celles qu’il recevait. Certains s’en chargeaient pour lui et lui jouaient des tours pendables, quand il s’agissait de lettres reçues ou envoyées à sa "petite". A la caserne, on est parfois sans pitié. Le gars était bon tireur. A la fin de l’instruction, il fut doté d’un fusil à lunette et partit au front comme Scharfschütze (tireur d’élite). C’étaient des gars sacrifiés d’avance. Je ne sais pas s’il en est revenu.

Après trois semaines de classes eut lieu la Vereidigung, le serment de fidélité. Certains incorporés alsaciens-lorrains ont eu des scrupules à propos de ce serment. Certains l’ont ostensiblement refusé, ce qui leur a valu de gros ennuis et la prison. A Gnesen, ce vœu n’a posé de problème à aucun d’entre nous. Il n’avait pour nous aucune importance puisqu’il nous était imposé de force. En le prononçant du bout des lèvres nous avons pensé : « Toi, on t’em… Vive la France et m… à la Prusse ! »

Voici le texte de ce serment instauré le 2 août 1934 : „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Devant Dieu, je prête ce saint serment d’obéir sans condition au Führer du Reich et du peuple allemands, Adolf Hitler, commandant en chef de la Wehrmacht, et d’être prêt, en soldat courageux, à donner ma vie à tout moment, pour ce serment. » De toute façon, avec ou sans ce Eid on était bon pour le casse-pipe.

Désormais nous étions censés être des soldats allemands à part entière. Parmi les chants de marche qu’on nous faisait chanter, il y en avait un que nous aimions beaucoup et que nous chantions avec toute notre conviction.

Il comportait ce passage : « Die Gedanken sind frei. Les pensées sont libres. » C’est la seule liberté qu’ils ne pouvaient pas nous prendre. Cette mascarade de cérémonie n’a rien changé à la vie qu’on nous faisait mener. Mais à partir de ce jour-là, nous avons eu droit aux sorties du samedi et du dimanche après-midi, non sans avoir été avertis par le Spiess, le juteux sur l’attention à prêter aux maladies vénériennes: « Komm’t mir ja keiner mit verbogener Gieskanne zurück. » Parfois le lundi matin il y avait inspection du service sanitaire : « Antreten zur Schwanzparade. Säbel raus. En rang, pour la parade de la queue. Epée au dehors. »

Nous profitions essentiellement de ces sorties pour aller manger à notre faim dans les restaurants avec les tickets de rationnement que nous faisaient parvenir nos familles.

La ville de Gnesen comptait 40 000 habitants, dont 5 000 Allemands venus du Reich pour kolonisieren, comme ils le faisaient chez nous en Moselle. En dehors de la cathédrale, elle ne comportait pas de monuments d’importance. Avant la guerre, l’évêque de Gnesen était le primat de Pologne, comme celui de Lyon en France.

En août, je fus convoqué feldmarschmässig, en tenue de campagne, chez le chef de compagnie, le Leutnant Kosbab-Eick qui me dit : « Ich habe Sie zum R.O.B. (Reserve Offiziers Bewerber) Lehrgang vorgeschlagen.

Je vous ai proposé de suivre une formation d’élève-officier.

- Ach, nein, Herr Leutnant, das mag ich nicht. Non, mon Lieutenant, je ne veux pas.

- Warum ? Gerade Sie als Lothringer. Dann kommen Sie nach dem Krieg nach Hauseund können sagen dass Sie deutscher Offizier waren. Pourquoi pas ? Vous qui êtes Lorrain, vous rentrerez après la guerre au pays et vous pourrez dire que vous étiez officier allemand. » Je me suis dit en moi-même : « Pauv’ c... ! Après la guerre, nous serons à nouveau Français, car la guerre, vous la perdrez et je n’ai aucune envie d’être officier chez vous ! » Mais je ne pouvais pas, bien sûr, lui l’exprimer, sinon j’étais promis au poteau pour Zersetzung der Wehrkraft, pour défaitisme. Alors je lui ai dit : « Das interessiert mich überhaupt nicht, Herr Leutnant ! ça ne m’intéresse absolument pas. » Il a bien compris ce que cette dérobade révélait de ma mentalité et de mon état d’esprit. Il a hurlé : « Scheren Sie sich raus ! Foutez-moi le camp ! » J’ai salué, fait le demi-tour réglementaire et je suis sorti. Par la suite, il n’y fera jamais allusion, mais à son regard, j’ai compris que j’étais pour lui ein Saulothringer, ein Franzosenkopf, un cochon de Lorrain. Certes, en acceptant, j’aurais retardé d’au moins six mois mon départ pour le front, et en 1943, en six mois beaucoup d’évènements étaient possibles. Mais j’aurais agi à l’encontre de mes convictions intimes selon lesquelles je n’étais pas Allemand mais Français.

Les Alliés avaient déjà débarqué en Italie, cependant le débarquement décisif en France se faisait attendre.

En septembre eut lieu la Besichtigung, l’inspection du général qui devait mettre fin à nos classes et signifier que nous étions bons pour le casse-pipe ! Ce fut une journée très dure, avec tir réel au canon, manoeuvres de toutes sortes. Nous y avons mis le paquet... car au bout, il y avait d’abord une permission de 15 jours.

Effectivement, une dizaine de jours plus tard, nous y avons eu droit. Ce furent quinze jours merveilleux de retrouvailles avec les siens et le pays, et l’occasion de raconter comment on était traité à la Wehrmacht. Et lors de mon séjour en terre natale, comme j’étais parti un jour à Thionville en uniforme, dont le port était obligatoire, j’ai été interpellé par un officier... parce que je ne portais pas la Kragenbinde, le cache-col. J’ai dû lui présenter ma perm’ et il m’a menacé de la supprimer. J’ai eu chaud. Je m’en suis sorti de justesse en lui disant qu’elle était au lavage. Les quinze jours ont passé trop vite.

Au soir du 5 octobre, j’ai fait mes adieux à mes parents et à mon frère. Cette fois, ça devenait sérieux car le retour en caserne signifiait aussi le départ pour le front et personne ne se faisait d’illusion : ce ne serait que celui de l’Est, la Russie. De part et d’autre, on se demandait : « Se reverrait-on ? Quand ? Dans quel état ? » Ni mes parents ni moi n’osions formuler la question.

Par Metz, Frankfurt, Berlin et Posen, j’ai rejoint Gnesen le lendemain vers 20 heures. A Frankfurt, le train a été stoppé devant la ville durant trois heures, car elle venait de subir un bombardement allié. La ville était en flammes. Sur des pans de mur pendaient les conduites d’où sortait encore le gaz enflammé. A Berlin aussi nous avons pu constater bien des dégâts.

Au Zapfenstreich (appel du soir), il y avait des manquants. Bien que nous connaissions la cause, nous n’avons rien dit. Le lendemain, sur les 38 Lorrains partis en permission, 10 manquaient. Nous rigolions intérieurement, car nous savions où ils étaient. Les Allemands de la chambrée n’en revenaient pas. « Das ist ja Fahnenflucht ! Die werden zum Tode verurteilt. Mais c’est de la désertion. Ils seront condamnés à mort ! » Les chefs ne disaient rien mais ils se doutaient bien qu’il y avait anguille sous roche.

Au bout de trois jours, on rassembla les 28 revenants lorrains dans une pièce et on nous fit comparaître l’un après l’autre devant le chef de compagnie entouré d’autres officiers. Afin que les premiers interrogés ne puissent pas communiquer avec les suivants, on ne les ramena pas dans la même pièce mais dans une autre. Nous nous étions de toute façon donné le mot : on ne sait rien, un point c’est tout. En fait, on savait très bien que les 10 manquants avaient pris le chemin vers la France ou s’étaient cachés, insoumis, chez eux ou ailleurs.

En effet, le soir du 5 octobre, en gare de Metz, certains permissionnaires étaient là, en civil. La feuille de route de la permission comportait un volet détachable qui restait à la gare de Metz. Nous sommes passés deux fois au portillon de départ, une fois avec notre papier, et, revenus pour un motif quelconque, nous sommes passés une deuxième fois avec celui d’un copain qui prenait le large. L’employé de gare n’a pas tiqué ou, en tant que Mosellan, n’a rien voulu voir. Ainsi, le contrôle pouvait établir que les gars étaient bel et bien partis de Metz, mais qu’ils avaient disparu entre Metz et Gnesen. Ce subterfuge fut utilisé pour couvrir si possible les parents et leur éviter des représailles.

Le chef de compagnie nous demanda à chacun s’il avait vu les absents durant la permission, s’il avait été contacté par des personnes qui lui auraient proposé l’insoumission ou la fuite nach Frankreich, s’il connaissait des passeurs, etc... Tous répondirent invariablement : « On n’a rien vu, rien entendu. » Les chefs étaient fous de rage, car ils se doutaient bien qu’on ne leur disait pas la vérité. Alors ils prirent leur revanche. Le rythme du service est devenu infernal. Tous les deux jours nous étions de garde de nuit dans les écuries (Stallwache).

Il fallait prendre soin des chevaux et le matin, présenter l’écurie dans un état impeccable. Nous nous sommes vengés à notre façon, malheureusement sur le dos des bêtes. Elles étaient allemandes après tout. Quand l’officier de ronde avait fait sa dernière tournée, vers 23 heures, nous avons pris les chevaux l’un après l’autre, les attachant à un pilier et avec un fouet, nous leur avons travaillé le dos et les flancs, en évitant d’aller jusqu’au sang. Au matin, nous avons délicatement passé la brosse à étriller pour faire disparaître toute trace de notre traitement. Quand, dans la matinée, officiers et sous-officiers avaient leur Reitstunde (séance de montage), les chevaux, qui avaient encore mal de la tannée reçue, ruaient et flanquaient plus d’un cavalier par-dessus bord. C’était cruel de notre part mais c’était une manière de leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce.

Heureusement nous ne sommes plus restés longtemps à Gnesen. Le 20 octobre nous avons quitté sans regret ces lieux où nous avions trimé et sué durant cinq mois. Il n’y eut ni adieu ni au revoir. En marchant au pas cadencé vers la gare, nous avons chanté : « Wir wollen aus Gnesen ‘raus, aus diesem Irrenhaus, wir haben die Schnauze voll bis oben aus. Nous voulons quitter Gnesen, cette maison de fous, nous en avons ras-le-bol. »

Par Posen et Berlin, sous la conduite de deux sous-officiers, nous devions rejoindre Rostock. A Berlin où nous avions un arrêt de 4 heures, nous avons pu faire un petit tour et admirer quelques monuments de la capitale : Brandenburger Tor, Wilhelmstrasse, neue Reichskanzlei de l’Adolf, Reichstag, Dom, Schloss, etc...

Sur un contre-ordre, on a abouti dans une caserne de Schwerin où personne ne savait que faire de nous. Nous y sommes restés huit jours, nous levant le matin quand nous voulions, sans service aucun, paressant toute la journée à jouer aux cartes et à nous balader. Puis, au bout de huit jours, l’on nous a mis en route vers Rostock où nous ne sommes pas restés longtemps.

Le 6 novembre, nous avons été dirigés sur le camp de Hammerstein. En passant à Stettin, il neigeait déjà. Hammerstein dans le Kreis Schlochau in Pommern était un immense camp d’où partaient les transports vers la Russie. Nous y avons été habillés et équipés tout de neuf, avec un équipement spécial d’hiver. Nous avons perçu une masse de ravitaillement, vin, schnaps, cigarettes, etc... Puis embarquement dans des wagons à bestiaux et le 12 Novembre au soir, départ pour le grand voyage vers l’inconnu de l’inhospitalière Russie. Cette fois, c’était sans retour possible. Les Lorrains avaient été soigneusement répartis à travers tout le long convoi. Nous nous sommes complètement perdus de vue à partir de là et nous nous trouvions bien seuls dans cette marée humaine allemande que nous ne connaissions pas. J’étais triste à mourir. J’avais 19 ans et 5 mois !

Campagne d’Ukraine (hiver 1943-1944)

Les wagons de notre long convoi étaient des wagons de marchandises spécialement aménagés pour le transport de troupes. A droite et à gauche des portes latérales, il y avait de la paille pour le couchage et des râteliers pour les fusils ; en hauteur se trouvaient des étagères pour y caser notre barda, sacs à dos et tout le fourbi. Au milieu trônait un petit fourneau, signe que nous allions vers le froid. Nous ne connaissions pas notre destination précise, mais tout indiquait que c’était l’Est. Partis de Hammerstein au soir du 12 novembre vers Breslau, Posen, Lissa, Kalisch, Krakau, Tarnow, Lemberg, Tarnopol, nous arrivâmes le 16 à Shmerinka, en Roumanie. Des matka, des petites mères, en haillons vinrent nous offrir des oeufs, si en échange nous pouvions leur donner des aiguilles et du fil. Nous disposions d’un ravitaillement abondant, du schnaps et des cigarettes tous les jours. En cours de route, de pauvres gosses polonais stationnaient le long de la voie et mendiaient du pain que nous leur lancions. Par Winniza, le voyage se poursuivit vers Kasatin.

Durant tout le trajet nous devions rester en alerte permanente, à cause des attaques possibles de partisans russes.

La nuit, les portes étaient verrouillées de l’intérieur et dans chaque wagon deux hommes en armes montaient la garde. Deux wagons-plateaux chargés de lourdes pierres étaient poussés par la locomotive pour faire sauter d’éventuelles mines sur la voie. Derrière la locomotive roulait un wagon blindé, muni d’un canon léger et de mitrailleuses. Le long de la voie, tous les 10 km, des blockhaus en rondins surveillaient la voie. A plusieurs reprises, nous avons vu sur les bas-côtés de la voie des carcasses de wagons calcinés. C’était tout ce qui restait des convois attaqués par les partisans. Ce n’était pas très rassurant. Le train roulait à vitesse réduite. C’est la nuit que nous avions surtout très peur.

A Kasatin, nous avons quitté provisoirement le train pour être débarqués dans les dépendances de la gare où nous sommes restés inactifs durant plusieurs jours avant d’embarquer à nouveau dans le train mais y lanterner encore trois jours. On sentait un certain flottement. Quelque chose de grave avait dû se produire dans le coin. C’est là qu’a eu lieu un événement qui, pour nous, est resté mystérieux. (Ce n’est que bien plus tard que nous avons appris la cause de ce séjour prolongé à Kasatin). Voici les circonstances : Un jour, un petit commando de gradés est passé de wagon en wagon : il cherchait des volontaires pour la Luftwaffe en leur faisant miroiter un retour en Allemagne pour y subir un entraînement à l’armée de l’air et recevoir une affectation pour la France. C’était un commando clandestin qui cherchait à racoler et à rafler du monde pour le compte de la Luftwaffe au détriment de l’armée de terre. Nous n’avons jamais compris comment un tel raid fût possible dans une Wehrmacht pourtant si bien organisée et si méthodique. Certains compagnons se sont laissé embarquer. Quelques semaines plus tard, nous avons retrouvé quelques transfuges. En uniforme de la Luftwaffe, ils étaient effectivement retournés en Allemagne mais l’armée de terre avait réussi à les récupérer et à leur faire réintégrer leurs unités d’origine. Pour nous, tout cela traduisait une certaine désorganisation de la belle machine de guerre, jadis si bien huilée. C’était un rayon d’espoir, très menu il est vrai.

Le 7 novembre, l’Armée Rouge avait repris Kiev, passé le Dniepr et poussé jusqu’à Fastov, provoquant une débâcle locale de la Wehrmacht. Nous devions primitivement être dirigés sur Kiev. La poussée russe avait coupé la voie de chemin de fer Kiev-Fastov-Berditschev, important carrefour d’approvisionnement du front Sud.

Ce séjour de huit jours à Kasatin nous avait permis un premier contact avec l’URSS. Ce n’étaient partout que ruines et saletés. Les civils, pratiquement que des femmes, étaient habillés de guenilles et chaussés de chiffons. Les routes goudronnées n’existaient pas. Les Allemands avaient renforcé les chemins de terre, on les appelait des Rollbahnen, des pistes. On était en novembre. A la suite des pluies d’automne, la grasse terre d’Ukraine, le tchernoziom, était devenue un magma de boue, une espèce de purée où l’on s’enfonçait jusqu’aux chevilles, parfois jusqu’aux genoux.

Je devais en refaire la tragique expérience au printemps suivant, où au moment du dégel, se reproduisit le même phénomène, encore plus fortement. C’est ce que les Russes appellent la raspoutitsa. Elle faillit me coûter la vie. Ce fut un choc pour moi de découvrir toutes ces réalités, dont les journaux et revues nous avaient diffusé des photos, mais que je croyais être de la propagande allemande. Par la suite, je devais déchanter encore davantage.

Nous avons quitté définitivement notre train à Popelnja où on nous a débarqués. Nous étions encore six Lorrains à prendre la même route, d’abord jusqu’à Skwira, à 35 km de là, puis le lendemain jusqu’à Bila Zerkwa en ukrainien, Belaja Zerkoff en russe.

Le 3ème jour, il fallut continuer jusqu’à Usin, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev. Tout ce trajet à pied s’était effectué dans une gadoue indescriptible. C’était harassant. On avait peine à avancer, le sac au dos, le fusil à la bretelle, la musette et le masque à gaz vous battant le derrière.

A Usin, on nous a cantonnés dans une usine à sucre abandonnée où l’on marchait sur des montagnes de poudre cristallisée. Nous en avons constitué une bonne provision pour les jours à venir. A Usin se trouvait le P.C. de la division à laquelle nous étions affectés, la 75ème I.D. Ce village est situé à une bonne centaine de kilomètres au sud de Tchernobyl, mais ce nom ne nous disait rien encore de particulier à l’époque.

De là, nous avons été acheminés le lendemain 1er décembre, à Ludwinowka, située 15 km plus loin, et à 3 km des premières lignes. Durant la nuit, le temps avait basculé au gel, la raspoutitsa s’était figée, la neige se mit à tomber et recouvrit de sa blancheur toute la boue et la saleté des jours précédents. C’était la Russie telle que de loin on pouvait se l’imaginer. Mais pour nous, elle était là en grandeur nature.

A Ludwinowka se trouvait le P.C. du Füsilier Regiment 202- F.P.N. 09401 (Feld Post Nummer, secteur postal). La vingtaine que nous restions encore du lot initial venait le renforcer. Quel renfort ! C’est là qu’on nous répartit sur les différentes compagnies que nous devions rejoindre en première ligne la nuit suivante. Tandis que l’Oberst, le colonel, s’apprêtait à commencer cette répartition, un officier s’approcha de lui et lui souffla quelque chose à l’oreille.

S’adressant à nous, l’Oberst demanda : « Wer hat Ahnung von Musik ? Qui s’y connaît en musique ?

Flairant qu’il y avait peut-être là une planque à ne pas rater, je levai la main. Il n’y avait de toutes façons pas de corvée de chiottes à craindre comme à la caserne. De toute manière, ici au front, on pouvait s’y risquer.

« Was sind Sie von Beruf ? Quelle est votre profession ?

- Oberschüler, Herr Oberst ! Lycéen, mon Colonel !

- Links raus ! Sie sind abkommandiert zur Division zu einem Funkerlehrgang. Vous allez retourner à la division pour un stage d’opérateur-radio. »

La chance venait de me sourire. C’était six semaines de sursis pour le front et peut-être six semaines de gagnées sur la mort. J’appris par la suite la raison de ce stage qui devait, au moins pour un temps, décider du changement de mon affectation. Lors de l’attaque-surprise des Russes sur Kiev -ils avaient astucieusement préparé le passage du Dniepr en aménageant des ponts sous la surface de l’eau -et de leur poussée jusque Fastov, l’équipe radio de la division avait été bousculée, décimée. Certains opérateurs étaient tombés, les autres avaient disparu, sans doute prisonniers. Il fallait donc les remplacer.

Avec quelques Allemands et un Luxembourgeois, Franz Georgen de Remich, je retournai à Usin, à 15 km des premières lignes. C’était plus rassurant. Usin était un gros village. La population était restée sur place.

Nous prîmes quartier chez l’habitant, par deux ou trois, selon les maisons. L’ami luxembourgeois et moi, nous nous arrangeâmes pour loger dans la même isba.

Toutes les maisons du village étaient du même type : une construction très basse, sans étage avec des murs en torchis blanchis à la chaux et un épais toit de paille. De la main, on pouvait toucher le toit. De très petites fenêtres à double battant de vitres, à cause du froid. A l’intérieur, une pièce et la cuisine. Pas de plancher mais de la terre battue, cela simplifiait le nettoyage ! Le four occupait la plus grande place de la cuisine. Il remplissait plusieurs fonctions : on y faisait la cuisine dans des pots en terre cuite, il chauffait la petite maison et le dessus servait de chambre à coucher pour tout le monde. On n’avait pas besoin de bouillotte en hiver ! Il n’y avait pas d’électricité. On s’éclairait avec de petits lumignons à huile et on se couchait très tôt, car en hiver, il faisait nuit à 16 heures. Pas d’eau courante non plus. On allait chercher l’eau au puits ; en hiver, on faisait fondre la neige qui était abondante. Dans un coin de la pièce se signalait l’icône qui ne manquait dans aucune isba. Elle était toujours décorée de petites dentelles et de fleurs séchées. Parfois une petite lampe à huile brûlait devant elle. Du temps des Soviets, les gens les avaient cachées et lors de l’arrivée des Allemands les avaient remises à la place d’honneur. En hiver, les poules faisaient bon ménage avec les gens dans la cuisine. Le mobilier se réduisait en général à un bahut où l’on gardait la petite réserve de grains, les oeufs et les quelques habits que l’on possédait. Une table et quelques tabourets ou un banc complétaient ce mobilier rudimentaire. Parfois on y trouvait un lit.

Les gens vivaient pauvrement. Du pain, des kartoschki (patates) qu’on conservait à la cave, qui était en fait un trou dans le jardin recouvert de paille et de planches. Cette paille servait aussi à chauffer le four et à faire la cuisine. Chaque village disposait d’une immense meule de paille longue de plus de 100 mètres et haute de quelques mètres, près du kolkhoze. Chacun venait y faire provision. En hiver, on en entourait les murs extérieurs de l’isba en la mélangeant avec du fumier. C’était une excellente protection contre le froid. Peu d’hommes séjournaient au village. Ils étaient ou à l’Armée rouge ou prisonniers en Allemagne ou... partisans. On ne voyait pratiquement que des femmes, des enfants et des vieillards, tous habillés de guenilles, des chiffons noués aux pieds. Les femmes portaient invariablement, dehors comme dedans, un fichu sur la tête. L’hygiène laissait à désirer. Comme ils couchaient tout habillés sur le four, ça grouillait de poux, qui furent pour nous une plaie.

Chaque soir, à la lueur d’un petit lumignon, nous faisions la chasse aux partisans, comme nous disions, c’est-à-dire aux poux. Le petit coin était un simple trou dans la nature. Dans le premier quartier que nous avons occupé, le Luxembourgeois et moi avons très rapidement essayé d’entrer en contact avec le gens chez qui nous logions : une matka avec ses enfants et un grand-père. Nous commencions à apprendre quelques mots de russe, eux savaient quelques bribes d’allemand. Timidement, car nous ne connaissions pas trop leur mentalité face aux Allemands, la méfiance était de mise chez les uns et chez les autres. Par signes et avec des dessins, nous leur avons fait comprendre que nous n’étions pas des Allemands, mais des incorporés de force français et luxembourgeois, sous cet uniforme. Leur visage s’est éclairé : « Da, da ! » Ils avaient compris. La petite matka, mise en confiance, nous dit un soir : « Stalin nix gut, Hitler (elle prononçait Gitler) nix gut ! » C’était en 1943. La petite paysanne ukrainienne n’a pas attendu 1956 et Khrouchtchev, ni le 22ème Congrès du Parti communiste Français de 1976, pour dénoncer les crimes de Staline ! A partir de ce moment-là, nos relations sont devenues très amicales. Malheureusement, on nous a changés de quartier après quelques semaines.

Dans le nouveau quartier qu’on nous a attribué, vivait une matka avec ses enfants et, réfugié chez elle, un couple d’âge moyen, replié de Woronej, professeurs tous les deux. Nous y avons fait la même approche. Ce fut plus facile, car la réfugiée avait appris le français dans sa jeunesse, au lycée. C’était la première fois depuis 30 ans qu’elle avait l’occasion de le parler à nouveau. Elle en savait encore pas mal, en tout cas suffisamment pour nous comprendre, nous permettre d’expliquer notre situation et lui faire savoir quels étaient nos sentiments.

Cela détendit là aussi l’atmosphère. Par elle nous apprîmes que le mari de notre propriétaire avait été déporté en Sibérie en 1937 lors des grandes purges de Staline et qu’elle en était sans nouvelles depuis. « Pan (monsieur) kaputt ? » nous dit-elle avec un geste d’interrogation. Je leur ai montré une photo de famille faite durant ma dernière permission. « Kapitalist ! » se sont-ils écriés. Mes parents et mon frère étaient tout simplement endimanchés. Quand je leur ai dit que mon père était un petit garde-barrière, ils n’en revenaient pas, c’est dire combien le niveau de vie était minable au pays des Soviets.

Pour Noël, la matka nous fit à tous deux un dessert, une spécialité d’Ukraine faite de je ne sais quels ingrédients que nous n’avons pas du tout trouvée à notre goût. Nous lui avons tout de même dit que c’était bon.

Le professeur réfugié était toujours couché, soi-disant malade. L’était-il vraiment ou le simulait-il pour échapper aux corvées que la Wehrmacht imposait aux rares hommes valides du village ? Nous ne le sûmes jamais.

Durant la journée nous faisions, de 8 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, l’apprentissage de Melder afin de nous familiariser avec les appareils radio. Un vrai horaire d’écolier ! Notre formation consistait donc à apprendre l’alphabet morse, à le décoder puis à recevoir et à envoyer des messages codés du bataillon à la compagnie. Ces cours se pratiquaient dans une maison réquisitionnée et spécialement aménagée par la division. L’endroit était bien chauffé grâce au four alimenté continuellement avec de la paille. Nous ne souffrions pas du froid qui était devenu intense. Une haute couche de neige recouvrait tout. Le ciel était éternellement gris et dans ce pays tout plat d’Ukraine, on ne voyait pas la ligne d’horizon, le ciel et le paysage enneigé ne faisant qu’un.

A midi nous touchions à la roulante du goulasch ainsi que la ration froide du soir et du lendemain matin, et nous allions manger chez nous où notre matka nous faisait cuire des kartoschki à l’eau. Il lui fallait pour cela une bonne partie de la matinée, penchée à l’entrée du four, y enfournant continuellement de la paille et y déplaçant les pots de terre cuite avec un crochet en forme de U. Je dois dire que cette cuisson au four et à la paille donnait un goût agréable aux patates.

A 16 heures nous rentrions au quartier, car la nuit commençait à tomber. Nous avions heureusement des petites chandelles, genre de veilleuses appelées Hindenburglichter. Ces soirées étaient très longues et ramenaient nostalgiquement nos pensées au pays natal. Nous les passions à écrire à la maison, à grignoter des graines de tournesol, à fumer du mahorka, du tabac russe, à parler du pays et surtout à faire la chasse aux poux dont tout notre linge et nos habits étaient infestés. Chaque soir, c’est par centaines que nous les écrasions entre les ongles de nos pouces. Mais nous ne venions pas à bout des lentes. Parfois nous étalions certains habits toute une nuit sur la neige, par un froid de -20° C. Cela ne servait à rien. Nous ne parvenions pas à éliminer ces partisans comme nous appelions ces bestioles maudites qui nous démangeaient jour et nuit. Il n’était pas question de se déshabiller la nuit. Franz et moi avions organisé une carcasse de lit en fer sur laquelle nous avons mis une épaisse couche de paille et nous dormions là-dessus tous les deux comme des princes, à l’abri de la neige et du froid.

Pas très rassurés cependant à cause de la peur des partisans, les vrais cette fois. Chaque nuit, des patrouilles de chez nous montaient la garde au village, à tour de rôle durant deux heures. Nous patrouillions toujours à deux : un soldat et un Hiwi, ein Hilfswilliger. Ces Hiwis étaient des Russes faits prisonniers par les Allemands depuis 1941. Dans les camps, les Allemands avaient recruté des volontaires prêts à collaborer avec eux. Ils étaient habillés comme nous, mais ne portaient ni le Spatz (le moineau par dérision à l’aigle, Adler), ni la croix gammée. Occasionnellement, pour monter la garde, ils étaient armés. On les utilisait pour toutes sortes de travaux à l’arrière, en particulier comme conducteurs des voitures hippomobiles (Panjewagen) qui transportaient ravitaillement et munitions. Ces pauvres bougres s’étaient portés volontaires non par idéologie mais simplement pour survivre. Dans les camps de prisonniers, leur condition de vie était infernale. Des millions y sont morts de faim. Ici au moins, ils avaient à manger. Ils touchaient les mêmes rations que nous. Mais on ne savait pas trop si on pouvait leur faire confiance.

Comme nous Alsaciens-Lorrains, ils étaient en quelque sorte des incorporés de force, mais recrutés sous d’autres conditions. Je n’étais jamais très rassuré de monter la garde durant deux heures dans la nuit à travers le village, avec un Hiwi originaire de Omsk ou de Tomsk en Sibérie. Il savait trois mots d’allemand, moi autant de russe. La conversation était limitée. Bien sûr, j’étais armé, lui aussi. Que se serait-il passé si nous étions tombés dans un guet-apens de partisans ? Quel parti aurait-il pris ? Je n’osais pas trop y penser.

Heureusement, il n’y eut jamais d’incident de ce genre durant ces quatre semaines. Ce qui nous faisait le plus souffrir, c’était le manque de courrier. Nous écrivions presque tous les jours aux nôtres. Ça les rassurait, mais depuis le départ de la caserne, début novembre, aucun courrier ne nous était parvenu. Cela rongeait le moral. Noël approchait et cela allait encore accentuer le cafard. Certes, nous n’étions pas confrontés directement au danger, nous étions vernis, comparés à ceux qui logeaient dans la neige et le froid glacial des premières lignes.

Le ravitaillement était correct, mais nous en avions gros sur le coeur. Il faut ajouter que le paysage russe en hiver, plat, blanc et gris, avec ses longues nuits prédisposait aussi à la nostalgie. Pour Noël, nous avons été gâtés matériellement par un supplément important de boustifaille : petits gâteaux, bonbons et chocolat, biscuit et bûche, schnaps, tabac et cigarettes. Mais nous aurions préféré être à la maison.

Avec quelques autres, des Allemands, nous nous sommes retrouvés ensemble dans leur quartier, la nuit de Noël. Ils avaient un récepteur radio de service. On a pu capter des stations allemandes qui diffusaient des chants de Noël que nous avons fredonnés, les larmes aux yeux. Nous avons grignoté les bonnes choses et puis il y avait le schnaps qui a coulé à flots. Au bout de deux heures, presque tous ronflaient et... cuvaient sous la table. Seul un Berlinois, déjà pas mal éméché, criait encore à tue-tête. Franz et moi nous lui avons encore versé quelques rasades jusqu’à ce qu’il s’écroulât lui aussi. Et alors... nous avons fait quelque chose de pendable. Si nous avions été surpris, c’était le Kriegsgericht, le conseil de guerre. Nous nous sommes amusés à tourner les boutons du poste-radio et sans en connaître jusque-là la longueur d’onde, nous sommes tombés sur le Soldatensender Calais. C’était l’émission de Radio Londres pour la Wehrmacht. Difficile de dire l’impression ressentie en entendant une voix amie sous l’uniforme allemand dans les neiges de Russie. Ça nous a remonté le moral plus que le schnaps. Nous nous sentions moins abandonnés. De retour dans notre quartier, malgré tout, un peu dans les vapeurs, nous avons continué longtemps encore à évoquer des souvenirs en cette première nuit de Noël, loin de chez nous, perdus dans cette maudite Russie, sous notre sapin, en l’occurrence quelques branches sur lesquelles nous avions accroché des morceaux de papier argenté et du coton.

Le lendemain, 26 décembre, à la distribution du courrier, il y avait une lettre de mes parents, très récente puisque datée du 18. Quelle joie ! La première depuis sept semaines. Je ne sais plus combien de fois je l’ai relue. Longtemps après, j’appris qu’un de mes cousins était porté disparu depuis le soir de Noël, dans le secteur où je me trouvais, mais j’ignorais tout de sa présence. C’est seulement 20 ans après la guerre que ses parents apprendront qu’il était tombé lors d’une attaque russe et que son corps n’a pas été retrouvé.

Après Noël, notre formation radio a repris, mais pas pour longtemps. Normalement, elle aurait dû se terminer vers le 15 janvier, mais les Russes en décidèrent autrement.

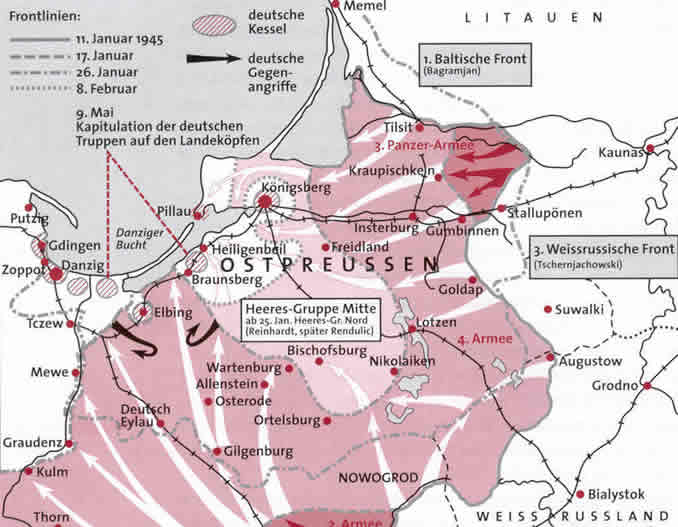

Historique : L’armée soviétique pénètre en Pologne.

Le 3 janvier 1944, des forces mobiles soviétiques se dirigeant vers l’Ouest s’emparèrent de l’embranchement ferroviaire de Novigrad Volynsk, à 80 kilomètres au-delà de Korosten.

Le lendemain, elles franchissaient la frontière polonaise d’avant-guerre.

Sur le flanc Sud, les Allemands abandonnèrent Byelaya Tserkov et Berditchev pour se replier sur Vinnitsa et le fleuve Boug, afin de protéger la principale ligne ferroviaire latérale Odessa-Varsovie (réseau qui permit à Denis Hantz, rappelons-le, de s’extirper in extremis du guêpier). Le maréchal Manstein réunit aussitôt quelques réserves et tenta une nouvelle contre-attaque. Mais celle-ci n’était pas fortement appuyée, de plus les Soviétiques l’attendaient de pied ferme. Cependant, la réplique allemande put contenir momentanément l’avancée ennemie vers le Boug, mais faute de renforts elle laissa le champ libre aux Russes dont les forces se répandirent latéralement. Depuis Berditchev et Jitomir, les Soviétiques poussaient vers l’Ouest et contournant l’obstacle de Shepetovka, ils s’emparaient le 5 février 1944 de l’important centre de communications polonais de Rovno.

Le même jour, un mouvement tournant leur permettait de s’emparer de Luck, à près de 80 kilomètres de Rovno et à plus de 150 kilomètres au-delà de la frontière soviétique. Les forces allemandes, bloquées entre les têtes-de-pont soviétiques de Kiev et de Tcherkassy par l’ordre d’Adolf Hitler qui leur interdisait toute retraite de leurs positions avancées près du Dniepr, allaient être prises en tenailles. Le 28 janvier 1944, quand les pinces se furent refermées sur eux, des éléments de 6 divisions allemandes se retrouvèrent encerclés.

Grâce aux efforts de deux Corps de Panzer, des tentatives pour secourir les divisions cernées finirent par être couronnées de succès. Sur les 56 000 Allemands assiégés dans la poche de Korsoun, 30 000 purent se sauver en abandonnant leur matériel. 18 000 restèrent pris au piège, prisonniers ou blessés. Mais ces efforts pour délivrer leurs troupes encerclées coûtèrent aux Allemands leur position avancée sur la boucle du Dniepr, plus au Sud.

Et le 8 février 1944, ne disposant plus de forces de soutien sur leurs flancs, ils évacuèrent la région de Nikopol, siège d’un important gisement de minerai de manganèse.

Deux semaines plus tard, les Allemands, placés sous la menace d’un encerclement encore plus grand, durent évacuer la ville de Krivoï Rog. Les profonds saillants ouverts par les Soviétiques dans le front méridional, entre les marais du Pripet et la Mer Noire, avaient allongé le front que les troupes amoindries du Süd Abschnitt devaient tenir. Les pertes du Reich de plus en plus lourdes, en particulier lors de l’offensive de Korsoun, avaient laissé des brèches qu’il était désormais impossible de combler (à comparer au récit de Jean Ernst, Ndr).

Le bon sens préconisait un repli sur une ligne droite mais les ordres rigides d’Adolf Hitler avaient interdit de raccourcir ce front distendu. La conséquence du diktat du Führer entraînera ensuite une retraite bien plus importante que celle envisagée deux mois plus tôt.

La faiblesse de leurs effectifs et l’immensité de l’espace finirent par faire naître un sentiment d’impuissance parmi les troupes allemandes. Cette infériorité était accentuée par les forces impressionnantes de l’armée ennemie nullement affectée par des problèmes de ravitaillement.

Les Soviétiques parvenaient à subsister là où n’importe quelle armée occidentale serait morte de faim, et ils pouvaient continuer d’avancer là où toute autre armée aurait été bloquée sur place à attendre la réparation des voies de communication. Les forces mobiles allemandes qui essayaient de freiner l’avance de l’Armée Rouge en attaquant ses lignes de communications trouvaient rarement une colonne de ravitaillement amie apte à les ressourcer pour tenir tête à la marée rouge…..

La retraite de Russie était bel et bien enclenchée !

Offensive russe

Le 1er janvier le stage fut brusquement interrompu. Les stagiaires devaient regagner leurs unités respectives ; moi je retrouvai le F.R. 202 à Ludwinowka, au P.C. de mon régiment que je ralliai en refaisant tout seul le chemin à pied. Un avion Yak soviétique m’obligea à me coucher à plusieurs reprises dans la haute neige.

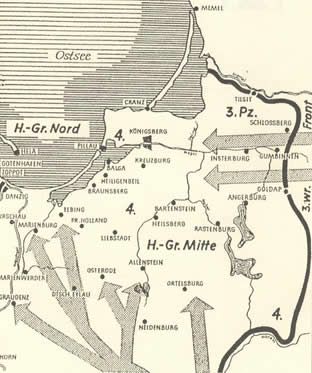

Au P.C., c’était le branle-bas de combat en ce début du Nouvel An. Les Russes venaient d’attaquer au nord et au sud, en cherchant à prendre en tenaille toute la région autour de Schaschkov. Avec un traîneau attelé, le copain radio auquel j’étais adjoint et moi, nous allâmes vite enrouler les kilomètres de fil téléphonique qui reliaient le P.C. aux différentes unités du régiment. Puis ce fut le repli car nous risquions l’encerclement. Tantôt nous marchions vers le sud, tantôt vers l’ouest. Nos positions étaient soit orientées vers l’est, soit vers le sud, parfois franchement vers l’ouest. On tournait en rond et nous sentions bien que par moment nous étions totalement encerclés. Ainsi ballottés entre Leschtschinka, Schubowka, Alexandrowka, Bogislaw, Taraschtscha, Medwin, Isaiki, par un froid intense et dans la haute neige, nous échappâmes malgré tout au grand chaudron de Kanew-Korsun, appelé par les Allemands "Kessel von Tcherkassy".

Le ravitaillement ne nous rejoignait plus ni le courrier. C’est là que je vis mes premiers morts. Leur vue donnait un choc, mais on s’y habituait très vite par la force des choses, et on cassait la croûte, assis sur des cadavres russes qui avaient gelé à pierre fendre et qui nous servaient de tabourets dans la neige. Les Russes étaient bien mieux protégés du froid que nous. Ils portaient d’épaisses bottes de feutre, leurs anoraks étaient bien fourrés. Nous, par contre, n’avions que nos bottes de cuir humides et nous ne disposions que de capotes bien légères. Par la suite, on nous distribuera des Zwischenhosen à mettre entre le caleçon et le pantalon. C’était une maigre protection. Nous souffrions atrocement du froid

A Buschanka, début février, nous réussîmes à forcer un encerclement. On y fit des prisonniers. Un ordre sans appel fut donné par un officier : « Umlegen ! A abattre ! » Chaque section dut en prendre une dizaine et les abattre. Ce fut horrible pour moi. Avec un Allemand, j’ai refusé de participer au massacre. Notre sous-off’ n’a pas insisté. Mais qu’aurais-je fait s’il m’en avait donné l’ordre formel ? Je ne sais pas. Je n’avais pas 20 ans. J’aurais peut-être choisi ma vie contre celle de l’autre.

J’ai toujours encore cette scène présente à l’esprit, ces pauvres gars s’affaissant sous les balles qui leur étaient tirées dans le dos. Nous nous étions entretenus quelque peu avec eux auparavant. Ils ne se doutaient de rien. Quand on les a amenés un peu à l’écart, on leur a dit : « Roboti ! au travail. » La plupart venaient d’un bataillon disciplinaire. La matka d’Usin avait bien raison : « Stalin nix gut, Hitler nix gut ! »

Par Rubany, Buki et Krasni nous arrivâmes de nuit devant le village d’Ochmatoff occupé par les Russes. Après un assaut à l’aurore, ils en furent délogés et nous y pénétrâmes... pour en être délogés nous-mêmes quelques heures plus tard. A un moment donné, j’ai dû me jeter dans la neige sur un terrain légèrement en pente.

Une mitrailleuse russe m’avait pris comme cible. En soulevant légèrement la tête, j’ai vu l’impact des balles juste devant moi. J’ai fait le mort. Après une rafale plus longue, subodorant le fait que le tireur avait vidé sa bande et devait la remplacer, j’ai fait un bond jusque derrière une maison vingt mètres plus loin. Mon calcul était le bon, mais j’avais eu très chaud. Dans la journée nous avons repris le village... pour le perdre à nouveau la nuit suivante, la pression ennemie nous forçant à nous replier sous les tirs des katiouchka (orgues de Staline).

Vers le 10 février le front s’est figé dans notre secteur. Nous avons tenu une position plus calme durant trois semaines, près d’un petit lac à Woronoje. L’activité y était réduite, sauf de nuit.

Il arrivait qu’une patrouille russe s’infiltre et s’empare de l’une de nos sentinelles dont on retrouvait le corps le lendemain matin, les yeux crevés.

Le 1er mars la poussée russe reprit et une nouvelle cavalcade recommença pour nous. Les Allemands pratiquèrent la tactique de la terre brûlée. Les villages furent incendiés. Les hommes qui s’y trouvaient encore furent emmenés de force. Au passage par l’une des rares forêts plantées dans le paysage, plusieurs centaines d’entre eux furent rassemblés dans une clairière et passés à la mitrailleuse. J’ai vu un villageois qui réussit à se sauver entre les arbres à une vitesse diabolique. Un officier à cheval se mit à sa poursuite. Je ne sais pas s’il l’a rattrapé. On comprend que les Russes, découvrant à la suite de leurs offensives ces charniers, ne faisaient pas de quartier aux prisonniers allemands.