Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Helleringer Raymond, né le 29 mai 1925

Extrait de son livret « Ma jeunesse…. déchirée par la guerre ! »

Tout allait à peu près bien pour le IIIème Reich triomphant jusqu’à la fin de 1941 début 1942. Lors de la retraite des troupes allemandes devant Moscou, les conversations évoquaient déjà ici et là, l’implication prochaine d’adolescents qui partiraient étoffer la Wehrmacht. Cette dernière avait perdu de sa superbe et n’arrivait plus à maîtriser la situation face à un adversaire plus redoutable que prévu !

R.A.D.

Mon frère René, né le 22 septembre 1922, avait été mobilisé au Reichsarbeitsdienst en Silésie pour six mois.

Mon frère René, né le 22 septembre 1922, avait été mobilisé au Reichsarbeitsdienst en Silésie pour six mois.

Début 1943, ce fut mon tour. Je n’avais pas encore 18 ans. J’émigrai un dimanche de la gare de Saint-Avold pour une destination inconnue. Tout le monde pleurait lorsque le train s’est mis en marche. J’ai eu de la chance, je ne suis pas parti trop loin. J’ai atterri au Luxembourg, à Mutfort dans la 6/245. Et c’est là que misère et calamité commencèrent. Rôdés promptement, nous prîmes le pli du dressage, cette habitude germanique de la Disziplin. Bonnes pâtes à pétrir, les recrues furent malaxées par l’encadrement dans le pétrin formateur du système guerrier très en vogue outre-Rhin. Nous ne comprenions pas ce qui se tramait, nous étions trop jeunes, des gamins copies conformes pour le kriegspiel ! Le deuxième jour déjà, réveil en fanfare à six heures du matin par un coup de sifflet et cinq minutes plus tard après un second coup de sifflet, nous étions tous dehors en jogging pour le sport du matin (Frühsport). C’était encore l’hiver et il faisait froid. Notre chef de section, le Vormann, répétait toujours : « En été, on court. L’hiver, on marche sur la pointe des pieds pour activer la circulation du sang et ne pas donner prise au froid. » Chaque matin à sept heures, nous prenions une douche dans une baraque à cinquante mètres de là, tout se faisait en courant et le drill continuait ainsi toute la journée. Plus tard, pour chaque semaine qui restait, nous avons reçu au moins quatre piqûres.

Le ravitaillement était satisfaisant. Le dimanche, on pouvait recevoir de la visite après le déjeuner mais ces salauds de l’encadrement nous retenaient toujours au réfectoire pour une demi-heure de chant. Ils faisaient cela exprès pour faire attendre notre parenté devant le portail d’entrée. Les semaines passaient ainsi, une journée après l’autre. Je me rappelle que le 1er mai 1943 il a plu toute la journée et nous avons dû creuser des tranchées de deux mètres de profondeur sur cinquante mètres de long dans une prairie. Je vous garantis que nous étions cuits ce soir-là ! Heureusement nos trois mois touchaient à leur fin. Quelques jours plus tard, la nouvelle tant attendue arriva. « Vous serez libérés le 11 mai. Vous pourrez rentrer dans vos foyers. »

Quel plaisir ce fut pour chacun d’entre nous d’être enfin libre à nouveau. C’était un mardi. Le jour même, j’étais chez moi avecles miens. Mais une grande déception m’attendait déjà à la maison : l’ordre de mobilisation pour la Wehrmacht pour le dimanche 16 mai ! Ils ne nous laissaient même pas un dimanche chez nous.

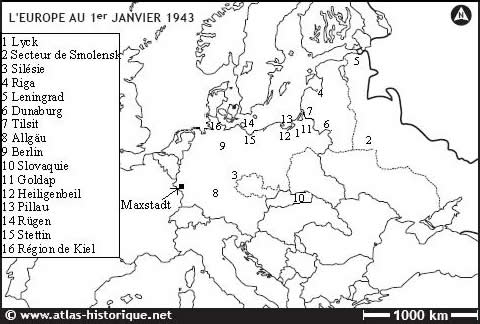

Wehrmacht : Le dimanche matin en question, je partis de la gare de Saint-Avold pour je ne sais où. Tout le monde sanglotait et j’avais le cœur gros et les larmes aux yeux. Le train roula durant deux jours, sans qu’aucun ravitaillement ne nous soit proposé par l’intendance militaire. Heureusement que nous avions notre valise avec des vivres. Mardi matin, où étions-nous ? Personne ne le savait. Renseignements pris, nous étions à environ 1 500 kilomètres de chez nous, en Prusse-Orientale, à Lyck. Le jour même, nous avons reçu l’uniforme, la fameuse casaque de la recrue forcée et le Klimbim (paquetage) de l’armée. Notre moral était à zéro :pourtant nous avions déjà été vaccinés à la notion du déracinement et de la vie en groupe pendant les trois mois précédents, au R.A.D. Par contre, il me faut reconnaître que le ravitaillement était correct.

Après quelques jours d’exercices, nous avons reçu l’ordre de nous tenir prêts pour un prochain départ. Nous avons perçu tout le fourniment dont un soldat a besoin pour guerroyer sur le front.Le 25 mai, jour du départ, toute la compagnie a marché jusqu’à la gare avec tous les bagages et nos carabines que nous tenions en mains pour la première fois. Chemin faisant, la musique régimentaire réglait nos pas cadencés. Les habitants de la ville qu’on croisait pleuraient. Ça leur faisait mal au cœur de voir partir des gamins si jeunes au casse-pipes. Nous avons pris le train mais nous ne savions pas où celui-ci se rendait. Nous avons essayé de nous renseigner, nous savions uniquement que nous nous dirigions vers l’Est, la Russie par Bialystok, Kaunas, Vilnai (aujourd’hui Vilnius), Minsk, Borisov, dans la direction de Smolensk, à 80 kilomètres du front Centre (Mittel Abschnitt).

Bahnstrecke von Streifen pausenlos abgehen (patrouiller constamment sur la voie ferrée) : Pendant le trajet, sur le côté de la ligne de chemin de fer, gisaient des wagons et des locomotives hors d’usage presque tous les cents mètres. Arrivés à la gare de Plissa, (si l’on peut la qualifier de gare !) on croyait que c’était le bout de la Terre. Quelle région désolée ! Quel pays de misère ! Le dénuement complet ! C’était la Wildniss, la contrée sauvage !

Il n’y avait pas de routes, que des maisons en bois avec des toitures en paille. C’est là qu’allait être notre patrie pour six mois. A deux kilomètres de Plissa, juste sur la ligne de chemin de fer Minsk-Moscou, il n’y avait rien !

Nous avons dû monter nos tentes en pleins champs. Nous étions quatre gars par tente. J’avais toujours les mêmes copains qu’au R.A.D. : Kremer Julien de Cappel, Roger Gries de Cocheren et le caporal allemand du groupe. Nous avons dormi 6 semaines là-dedans avant de pouvoir nous installer dans le Stützpunkt alors en voie de construction, lequel était un carré de 100 mètres de côté, flanqué aux quatre coins de redoutes (Erdbunker), clôturé par un talus surmonté d’une palissade, elle-même ajourée d’embrasures pour mitrailleuses. En attendant, nous vivions sous la toile en fraternité. Lorsque nous recevions un colis, nous partagions tout, même la dernière clope du paquet, qui était fumée par chacun de nous à tour de rôle. Mais le moral, c’était une autre histoire. Nous étions totalement à plat et nous ne parlions que de chez nous, de nos parents, de la Lorraine. Le soir, lorsque j’étais au poste de garde (toute la nuit), je priais avec le chapelet que ma mère m’avait mis en poche avant de partir. Cela a duré au moins quatre semaines avant qu’on puisse surmonter le cafard et que ça aille un peu mieux. Dans notre malheur, nous avions encore de la chanced’être en été. Il faisait chaud, les jours étaient longs. Il ne faisait nuit que de onze heures du soir à une heure du matin. C’était un avantage pour nous. Mais il fallait tout de même faire des patrouilles. Nous étions quatre et ces patrouilles, entre les deux rails, de traverse en traverse, duraient de dix heures du soir à six heures le matin. Les premiers jours, nous étions revenus tout boursoufflés par les piqûres des moustiques ! On nous a ensuite dotés de moustiquaires. Le jour, nous n’avions pas de repos. Les chefs disaient toujours qu’il fallait nous endurcir et nous tremper incontinent dans le feu de l’action pour plus tard lorsque nous serions au front ! Les partisans (la résistance russe) nous guettaient à travers d’épaisses haies à côté du chemin de fer. Nous avions un circuit de huit kilomètres à effectuer la nuit. En été, c’était bien mais à partir du mois d’octobre, les nuits étaient longues. Il faisait nuit à quatre heures de l’après-midi jusqu’à neuf heures du matin. Durant les rondes, on courait, on marchait entre les rails toute la nuit (le génie allemand avait fait rajouter un rail conforme au gabarit européen), craignant que derrière chaque Schneehecke (haie pare-neige) bordant les talus ne planque un satané rebelle. Des explosions se produisaient chaque nuit.Dans notre camp en voie de finition, les femmes russes s’affairaient au terrassement de la plate-forme et à son talutage tandis que les hommes s’occupaient du transport du bois et des troncs d’arbres qu’ils véhiculaient surdes voitures-paniers (appelées Panjewagen) auxquelles ils attelaient un petit cheval russe. Nous devions les accompagner comme escorte de sécurité à la Rollbahn. Ce qu’on appelait la Rollbahn, c’était l’autostrade en béton, aménagée sur une largeur de douze mètres à peu près, qui longeait parallèlement la voie de chemin de fer Minsk-Moscou, séparée d’elle de cinq kilomètres et qui filait elle aussi sur le Kremlin. C’est sur cette route que les Allemands avaient pu avancer si vite avec leurs chars durant l’opération Barbarossa. Pendant l’été 1941, ils progressaient d’environ trente kilomètres par jour. L’infanterie et les transports de munitions, d’armes, de carburant et de vivres devaient suivre. Parfois les panzers filaient trop vite par rapport à leurs troupes d’accompagnement. Sur cette route stratégique, les Allemands firent des milliers de prisonniers mais beaucoup de troupes russes défaites avaient pu se retirer dans les bois pour constituer la résistance, après l’appel de Staline à la guerre patriotique. Durant un certain temps, les bandes rebelles fonctionnèrent avec les moyens du bord mais manquant bientôt de ravitaillement, elles sortaient de leur cachette et allaient dans les villages de leurs compatriotes en leur volant tout ce dont elles avaient besoin. Ce sont les femmes russes qui nous ont expliqué la situation. Les partisans avaient même kidnappé des jeunes gens de quatorze, quinze ans (pour avoir des moyens de pression sur les villageois). Mais je crois aujourd’hui pouvoir dire que les hommes qui travaillaient chez nous le jour, devenaient des partisans la nuit et nous dynamitaient les rails. Nos flibustiers n’allaient pas de main morte en faisant sauter la voie en plusieurs endroits, étant de connivence certaine avec les bandes voisines !Nous avions toujours peur la nuit. Parfois les balles sifflaient autour de nos oreilles. Sur les cinquante hommes qui séjournaient au camp, il y eut deux morts et plusieurs blessés. En voici la raison : nous devions à chacune de nos patrouilles faire signer notre heure de passage sur un registre de bord, le contrôle était assuré par une équipe établie dans un Gleisbunker. Un jour, elle fut victime d’une attaque où elle déplora des pertes humaines, les secours n’arrivant pas à temps pour dégager les assiégés. La vie au bord des rails n’était pas trop dure mais c’était dangereux. Nous avions un bon chef de compagnie, il était sévère mais bien quand même. Il disait toujours quand nous entendions des coups de feu, la nuit : « Jungs, ça ce n’est rien, attendez quand vous serezau front ! » Combien de fois ai-je déjà pensé à cet homme ! Et il avait raison. Ici, c’était seulement le purgatoire, mais après mon arrivée sur le front cela devint doublement l’enfer !

Kremer Julien, mon ami, relate dans le tome n° 2 « Malgré-Nous, qui êtes-vous ? » l’inquiétude vécue lors de la surveillance des voies ferrées : « Nous devions patrouiller à trois le long des voies ferrées. Malaise évident car à chaque seconde on s’attendait à la balle mortelle. Certes, les nuits sombres estompaient nos silhouettes mais l’angoisse était permanente. Nous collions nos oreilles sur les rails pour détecter les bruits liés au minage des voies. A cause des partisans-chasseurs, il nous était impossible de nous montrer de jour dans notre Gleisbunker : le petit abri érigé au bord de la voie nous servait de havre forcé. De temps en temps, passait un train blindé, un Panzerzug, monstre écaillé qui signifiait aux maquisards actifs sa présence redoutée. »

Un soir, on nous a donné ordre de nous mettre en opération avec tout notre paquetage. Nous ignorions ce qui allait se passer. Juste avant la nuit, nous voilà partis dans la campagne avec toutes nos armes disponibles : un canon léger d’infanterie, plusieurs mitrailleuses. Nous avons vadrouillé à travers champs toute la nuit, peut-être une quinzaine de kilomètres. Nous sommes arrivés juste avant l’aube pour encercler un village.

Tous les habitants furent rassemblés sur une place. Une jeune fille paniquée voulut se sauver et un fou la tua d’une rafale de mitrailleuse. Comme les habitants de cette localité avaient refusé de livrer des patates pour notre camp, ils furent forcés ce jour-là de les rapporter à notre cantonnement en faisant le transport eux-mêmes !

Voilà, pour nous l’affaire était bouclée mais qu’aurions-nous fait si un commandement brutal nous avait intimé l’ordre de liquider la population pour refus de collaboration ?

Embusqués une autre fois dans une Lauerstellung (poste de guet), nous avons surpris le manège d’un paysan vindicatif qui faisait paître son unique vache, en train de tirer au pistolet sur un train de soldats qui passait. Comment ne pas réagir ? Je le signalai à notre officier qui fit rassembler manu militari tout le cheptel du village au grand dam de la population. « Tant que le coupable ne se sera pas dénoncé, vos bêtes resteront cloîtrées au camp ! » La foule livra le fautif qui fut tanné d’importance par l’Ochsenschwantz (nerf-de-bœuf) du gradé.

Après quelques mois passés à sécuriser la voie ferrée, nous avons reçu du renfort : des Alsaciens, des Lorrains et des Luxembourgeois plus âgés que nous, dont certains avaient connu la guerre. Nous étions pour ainsi dire les vétérans et eux les bleus ! J’ai alors été muté avec une quinzaine d’autres soldats, au camp de base, à Plissa même. Nous y étions plus tranquilles. Il y avait une fille avec nous. La donzelle venait le matin et repartait le soir. Elle faisait un peu de service intérieur. Mais un beau jour, la fille disparut, il paraît qu’elle était une espionne. Elle devait sûrement donner son rapport aux partisans. Après, nous n’avons plus jamais entendu parler d’elle. (cf. photo ci-jointe, je suis le plus petit du groupe, au milieu. L’espionne se tient en haut à ma gauche.)

Après quelques mois passés à sécuriser la voie ferrée, nous avons reçu du renfort : des Alsaciens, des Lorrains et des Luxembourgeois plus âgés que nous, dont certains avaient connu la guerre. Nous étions pour ainsi dire les vétérans et eux les bleus ! J’ai alors été muté avec une quinzaine d’autres soldats, au camp de base, à Plissa même. Nous y étions plus tranquilles. Il y avait une fille avec nous. La donzelle venait le matin et repartait le soir. Elle faisait un peu de service intérieur. Mais un beau jour, la fille disparut, il paraît qu’elle était une espionne. Elle devait sûrement donner son rapport aux partisans. Après, nous n’avons plus jamais entendu parler d’elle. (cf. photo ci-jointe, je suis le plus petit du groupe, au milieu. L’espionne se tient en haut à ma gauche.)

Avec un Luxembourgeois, nous sommes allés de nuit en goguette à la recherche de vodka, alors que nous aurions normalement dû assurer le tour de garde entre 18 heures et minuit dans notre trou installé à la gare de Plissa, près de l’épi de desserte où un train pouvait se ranger et laisser la voie libre aux autres convois de passage. Le paysan qui nous a reçus aurait pu nous subtiliser les armes négligemment posées contre un mur, tant l’esprit mauvais de l’alcool avait diminué nos forces de réaction. C’était de la pure inconscience qui aurait pu nous coûter la vie !

Deux mois plus tard, après mes premiers six mois passés dans la Eisenbahnstrecke Bewachung (surveillance des voies ferrées), j’ai obtenu une permission avant d’aller au front. C’était le 29 novembre 1943.

Le 1er décembre, j’étais chez moi en perm’ pour quinze jours. Je devais rejoindre mon unité pour le 18 décembre. Mais le 15, je me suis fait porter malade, le docteur Badoit de Saint-Avold m’a établi un certificat médical pour huit jours. Une fois la semaine de rémission écoulée, nous avons à nouveau appelé le praticien, mais celui-ci ne pouvait plus rien faire pour moi. Il fallut appeler le docteur-chef du lazaret de Saint-Avold et lui m’a envoyé à l’hôpital de Saint-Avold. Bien sûr, je n’étais pas malade, je simulais seulement une douleur au dos et aux jambes en parfait comédien, m’agrippant en tremblant aux barres de mon lit, me déplaçant difficilement avec les béquilles. J’affichais habilement les symptômes de la Sumpffieber (fièvre des marais) qui se caractérise par des courbatures et de la fatigue, signes cliniques dont j’avais entendu parler au front par ceux qui en avaient été atteints. Je ne veux pas vous racontertout ce qui s’est passé durant ma « maladie », en tout cas j’étais chez moi jusqu’au 23 janvier 1944. C’était toujours ça de gagné !

Je suis retourné en garnison à Lyck. Et là-bas, comme j’avais entendu qu’avec cinq semaines d’hospitalisation, un soldat avait droit à un congé de convalescence, j’ai fait la demande et elle m’a été accordée. J’avais déjà écrit à ma famille pour la prévenir de mon retour chanceux au pays natal. Mais deux jours plus tard, je fus convoqué par mon chef de compagnie. Il avait ma demande devant lui, et c’est alors que la bombe explosa. Il me dit qu’il ne pouvait pas signer ma feuille de permission à cause de salauds qui n’étaient plus revenus à la caserne le mois précédent. J’ai pleuré comme un gosse devant mon chef. Rien à faire, il n’a pas plié devant ma détresse : tout espoir était anéanti. Voilà ! C’était ça, l’intraitable vie militaire et il fallait obtempérer. Quelques jours plus tard, ordre nous fut donné de faire le paquetage avec départ pour le lendemain matin. La direction, nous la connaissions déjà : l’Est via Bialystok, Kaunas, Vilnius, Riga. Bizarrement, nous avons transité huit jours par la Silésie. Nous y avons fait, mon copain allemand et moi, la connaissance d’une famille.

C’étaient des gens bien : une femme âgée (dont le mari était mobilisé) et ses deux filles. Tous les jours, nous allions manger chez eux. Nous sommes même allés deux fois au cinéma avecles deux jeunes femmes. Nous nous sentions vraiment en famille. Ce que les jeunes dames ont pensé de nous, je ne le sais pas. Nous, les gamins, étions trop jeunes pour comprendre (photos ci-après).

En route vers le front de Leningrad : Puis, le convoi remonta dans le secteur Nord de la Russie versl’Estonie tout près de Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Rappelons que la ville fut assiégée pendant neuf cents jours par les Allemands de septembre 1941 à janvier 1944. A l’Est de la ville, il y avait le lac Ladoga sous contrôle de l’aviation allemande (j’ai pu lire plus tard dans un livre que la famine régnait dans la ville : les habitants avaient d’abord mangé les chiens et les chats et plus tard, les rats et les souris. Le 13 janvier 1944, les Russes effectuèrent leur offensive et purent libérer la ville). C’est donc ici aux portes de Leningrad où avait démarré la Révolution d’Octobre 1917 que nous conduisit le convoi. Descendus à la gare-terminus, distante encore d’une bonne centaine de kilomètres du front du Volkhov, il nous a fallu marcher trois jours dans quinze centimètres de neige pour le rejoindre. La nuit, nous dormions à la lisière des bois, dans des semblants d’igloo où nous avons étalé manteau et toile de tente par terre pour nous isoler du froid. Dans ce désert blanc du bout du monde, nous ne savions plus l’heure ni le jour que nous étions. Sous ces latitudes hivernales, nous pouvions uniquement distinguer le jour de la nuit. De la neige, il y en avait à perte de vue, nous avons vécu de la neige ! parce qu’il n’y avait rien de substantiel à y prendre, pas même un bout de papier dans cette maudite Russie. Quand le chef de compagnie partait faire le guet avecson sous-officier, nous nous couchions dans la neige et au bout de trois minutes, toute la troupe se retrouvait plongée dans un profond sommeil. Durant notre approche du front, un avion observateur ennemi s’était mis à nous guetter, on l’appelait seulement le coucou, c’est lui qui dirigeait l’artillerie. Tout en marchant dans les bois, nous entendions de loin des détonations d’obus, ça résonnait drôlement dans la forêt. Nous arrivâmes toujours plus près des déflagrations. Tout à coup, une explosion détona fortement au milieu de nous. Cette image bruyante, je la vois encore aujourd’hui devant mes yeux : en une fraction de seconde nous étions tous à plat ventre, soufflés comme des quilles. On aurait cru que tout le monde était mort. Mais après avoir repris nos esprits au bout d’une minute, nous étions à nouveau debout, heureusement tous sains et saufs. Ce fut notre baptême du feu.

(Toutes proportions gardées, il faut savoir que les obus d’artillerie sont moins dangereux que les projectiles de mortiers. Les obus d’artillerie s’enfoncent et explosent dans le sol, ça donne un cratère et les éclats montent vers le haut, tandis que les torpilles de mortiers explosent dès qu’elles touchent le sol, leurs éclats rasent la surface du sol et peuvent encore tuer à vingt mètres. Nous avons constaté leur effet meurtrier surtout dans les prairies où l’herbe était coupée à ras. Les obus que nous trouvons encore aujourd’hui dans le sol de notre région, soixante ans après, ne sont que des obus d’artillerie, alors que les torpilles à ailettes de mortiers ont été trouvées, parfaitement visibles, tout de suite après la guerre, éparpillées à la surface du sol).

Et l’éprouvante marche continua. Le troisième jour enfin, nous avons rallié la zone de défense dévolue à notre unité, la 28ème division de chasseurs (28. Jägerdivision). Tout le monde était content d’être arrivé à bon port, histoire de pouvoir enfin dormir une nuit entière. Mais tout cela n’était qu’illusion.

Après le ravitaillement on nous a dit : « bon, dès qu’il fera nuit, nous vous conduirons dans votre section qui loge dans un bunker à cinquante mètres des premières lignes ». A côté du logis, étaient alignés trois morts recouverts avec une toile de tente, leurs jambes dépassaient. C’était un moment affreux pour nous.

Après, nous nous sommes installés en ligne dans des trous individuels. Nous étions deux bonhommes dans la tranchée. Je suis resté là dedans pendant dix-sept jours. Nous ne pouvions pas sortir la tête de la journée car il y avait des tireurs d’élite relayés tous les deux ou trois jours.

Première blessure et convalescence : Nous vivions vraiment dans la neige. Tous les jours, les Russes attaquaient. Nous étions à quatre cents mètres d’eux à vol d’oiseau, une cuvette nous séparait. A chaque fois, les assaillants étaient refoulés, ils tombaient comme des mouches ! J’ai toujours pensé : « Raymond, d’ici tu ne sortiras plus vivant ! »La dix-septième nuit, un obus est tombé dans le trou de nos voisins établis à 30 mètres de nous. Naturellement, ils sont morts tous les deux. Le chef de section est venu nous voir et nous a dit : «allez creuser la tranchée de votre voisin et vous vous mettrez là-dedans. »

Et c’est là que j’ai eu ma balle dans la jambe. J’ai poussé un cri : j’ai éprouvé comme un soulagement, j’étais enfin blessé ! Je n’ai pas pleuré, au contraire, j’étais content d’avoir un Heimatschuss (blessure légère), j’ai été évacué par l’arrière de la tranchée puis emmené dans un traîneau tiré par deux chevaux au centre de secours, situé je ne sais plus à combien de kilomètres du front. J’étais sauvé ! J’ai été opéré à l’hôpital de Dunaburg. J’y ai dormi pendant trois jours. Je me réveillais uniquement pour manger. J’entendais encore retentir les explosions d’obus dans ma tête pendant plusieurs jours. Mais j’étais content, j’étais en sécurité. Trois semaines après, je fus expédié par chemin de fer jusqu’en Prusse-Orientale à Tilsit. Trois semaines plus tard, transporté par le train de la Croix-Rouge, j’admirais, couché dans un bon lit, les belles régions, les belles villes de l’Allemagne romantique. Ce fut vraiment un beau voyage, à mille lieues du conflit. Le trajet me conduisit jusqu’en Souabe bavaroise (Alggäu) tout près du lac de Constance (Bodensee) dans un hôpital à Lindenberg. Fini l’enfer ! Maintenant, je savourais à nouveau les bienfaits du paradis terrestre.

Plusieurs semaines après, comme on cherchait de la main-d’œuvre pour aller travailler chez des paysans de la région, je me suis porté volontaire. Je suis parti dans une famille nombreuse habitant un petit village. Elle venait d’être frappée par le malheur : la mère était décédée six mois plus tôt, le fils était à l’hôpital, il s’était fait amputer la jambe des suites d’une blessure de guerre. Dans la maisonnée résidaient également une gouvernante (Haushälterin), une fille de quinze ans ainsi que des garçons plus jeunes. Je me sentais bien chez eux, entre tout ce petit monde. Je mangeais bien. Le matin, nous recevions des patates rôties avec du café ou du lait. Dieu que c’était bon ! Nous, les jeunes, nous vivions ensemble comme des frères et sœurs. J’ai été hébergé pratiquement un mois chez eux. Le matin, la demoiselle m’appelait toujours du bas des escaliers : « Raïmund, es ist Zeit zum aufstehen, Raymond, il est l’heure de se lever. » Après quatre semaines, il fallut partir. Je vous garantis que ça m’a fait mal au cœur de les quitter en cette fin de mois de juin 1944. Ils étaient Allemands, oui, mais pas nazis.

Le 6 juin, le vieux (le père) a quand même manifesté de la frousse quand il a entendu à la radio que les Américains avaient débarqué en France. Moi, j’étais content. Mon cœur riait dans ma poitrine. J’ai pensé intérieurement «ouf, enfin !»

Déclaré guéri après mon retour à l’hôpital, j’ai obtenu quinze jours de permission de convalescence. Quand je suis arrivé chez mes parents, il était quatre heures du matin. J’ai frappé quatre fois, j’ai encore appelé... Enfin, une voix s’éleva à l’intérieur. J’ai dit : « Ouvrez, ouvrez, ouvrez ». Ils m’ont demandé : « Qui est-ce ?

- mais c’est moi, Raymond ! » Ils ont cru que c’était la Gestapo parce que mon frère était caché dans le village. Mais je ne le savais pas à ce moment-là d’autant plus que mes parents ne pouvaient pas me l’écrire dans leurs lettres ! Lorsque mes parents et ma sœur Marie m’ont reconnu, ils ont sauté de joie. Imaginez les premiers mots qu’ils ont dit : « Viens, rentre vite, tu ne partiras plus, tu vas te cacheravec René ! »

J’ai répondu : « Oh non, je ne suis pas rentré pour me cacher » et pourtant ça aurait été si simple de disparaître car à quatre heures du matin, personne ne m’avait vu rentrer, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Mais j’étais trop jeune pour comprendre et le jour suivant, il était déjà trop tard, tout le monde m’avait vu dans le village. Cette indécision de me soustraire à la Wehrmacht aurait été tellement simple si j’avais osé ! Cette hésitation m’a coûté d’être un an de plus dans la m..., dans cet enfer de guerre !

Pendant ces quinze jours de liberté, j’étais heureux, je suis même resté quatre jours supplémentaires. Mais il fallait quand même partir, quelques jours de plus ou de moins, ça ne changeait rien. Bon, je me suis séparé des miens et tout alla bien jusqu’à Berlin. Je devais changer de train. La Gestapo m’a contrôlé et elle a tout de suite remarqué le problème dans mes papiers : quatre jours de retard ! Les agents m’ont emmené pour m’enfermer dans une prison militaire à Berlin. J’y suis resté huit jours. Nous n’avions presque rien à manger. Heureusement, j’avais ma valise avecmoi, pleine de vivres. Mes compagnons de cellule avaient faim aussi. J’ai donc partagé mon jambon. Nous n’avions pas de couteau, nous avons utilisé une lame de rasoir. C’est bizarre, oui, mais c’est vrai ! Huit jours plus tard, deux soldats sont venus me chercher dans la prison pour m’emmener dans le nouveau lieu de garnison de la Division. J’étais assis dans le train entre ces soldats armés lourdement, comme le plus grand des criminels. Que m’importait ma situation présente ! Car ces huit jours passés en prison étaient encore une fois huit jours empochés sur le cours de la guerre.

Creusement de tranchées en Slovaquie : Le jour suivant, nous sommes arrivés en Slovaquie. J’y suis resté une quinzaine de jours. En prévision de l’attaque prochaine de l’Armée Rouge sur le secteur, nous avons jalonné une ligne de défense antichars avec des poteaux que nous devions planter tous les vingt mètres, ces pieux servant de guide-repère à des milliers de personnes (Polonais, Russes et civils de la région) qui avaient été chargées de creuser une tranchée de dix mètres de large et de quatre mètres de profondeur sur de nombreux kilomètres. Ces travailleurs réquisitionnés étaient tellement rapides que nous prenions du retard dans la plantation des poteaux de délimitation. C’est que nous n’étions pas pressés, c’était toujours du temps de gagné loin du front ! Mais toute bonne planque a une fin et le jour du départ sonna. Nous reçûmes des affaires neuves : uniforme, carabine et tout le Klimbim (bazar) du soldat guerrier. Nous avons été embarqués pour l’Est.

Cette fois-ci, pas pour la Russie mais pour la Prusse-Orientale. Sous la pression continue des unités soviétiques, l’armée allemande avait battu en retraite jusque là.

« Déjà ça de gagné ! » pensai-je. Cependant l’hiver était devant la porte, c’était un mauvais signe pour nous.

Les deux premières semaines, nous ne reçûmes pas encore l’ordre d’aller en première ligne. Nous avions un ravitaillement correct, nous pouvions dormir toute la nuit, mais tout le monde savait que cela n’allait pas durer.

En Prusse-Orientale, au contact des troupes russes : Début novembre 1944, nous avons été mutés de jour dans les tranchées, puis nous avons relevé une autre compagnie. Le temps devenait hivernal malgré une température relativement clémente pour la saison. Le thermomètre n’était pas encore descendu en-dessous de cinq degrés. Nous avons été postés à Goldap, juste autour du lac de la ville, large de trois cents ou quatre cents mètres. Nous avons trouvé une baraque comme abri. Elle avait été construite sur une cave dallée. Nous nous sommes nichés là-dedans ; l’habitation avait deux fenêtres (situées en face de l’ennemi localisé de l’autre côté du lac) que nous n’avions pas remarquées à première vue, lors de notre rapide installation dans le chalet. On nous signala que ce lieu avait été le terrain de chasse d’Hermann Goering ministre ventripotent qui joua, comme chacun le sait, un rôle de premier plan dans le gouvernement de l'Allemagne nazie. Il fallut prendre tout de suite notre garde de nuit. A présent, comme il faisait nuit de quatre heures de l’après midi à neuf heures du matin, nous devions assurer une garde de dix-sept heures chaque nuit. Le deuxième jour, pour nous cacher à la vue de l’ennemi, nous avons camouflé les fenêtres de la Jagdbaracke avec des branches et autres arbrisseaux du secteur, camouflage qui n’échappa pas à l’œil adverse. Après avoir pris le petit-déjeuner, pour celui qui avait encore quelque chose à se mettre sous la dent !, nous nous sommes couchés dans la cave de la baraque. Le cadre était super. Tout le monde plongea aussitôt dans les bras de Morphée.

Tout à coup, l’alarme sonna ! La baraque brûlait au-dessus de nous. L’ennemi avait réagi en constatant la dissimulation du logis et en avait déduit une présence humaine dedans. Il n’y avait plus comme sortie possible qu’une tranchée de soixante centimètres de profondeur mais les Russes la tenaient sous leurs feux !

Après chaque salve d’obus, un homme s’élançait en rampant, le derrière au ras du fossé, jusque dans la tranchée principale ; c’est de cette façon-là que tout le monde a pu s’en sortir sans égratignure !

Quelques jours plus tard, d’autres soldats prirent leur quartier dans cette cave. Avec un copain de Homburg, aussi jeune que moi, nous avons préféré prendre place dans une tranchée. Une niche protégée par une solide couche de terre semblait nous attendre : cette cavité avait été aménagée pour mettre en lieu sûr les munitions. La cache était bien encadrée de planches d’un mètre vingt de haut sur quatre-vingt dix centimètres de large. En plus, dans cet abri sûr, traînait un matelas. Nous nous sommes installés à deux dans ce havre rassurant pour tout le mois de novembre. Nous y étions bien : il ne faisait pas plus froid que dans cette maudite cave.

Le mois a été assez calme mais un beau soir, notre chef de groupe est venu nous saisir notre cagoule et notre casquette. Nous avons alors dû veiller les nuits suivantes, pendant un mois avec rien sur la tête sinon le capuchon de notre veste. Je crois que ces messieurs, à dix kilomètres derrière nous, ne se sentaient pas assez en sécurité. Ils disaient qu’avec toute notre protection coiffante sur les oreilles, nous n’entendions rien.

Voilà ! C’était ça, l’autorité abusive de nos supérieurs qui étaient à l’abri, bien au chaud, à fumer des cigares et à s’amuser avec des femmes ! J’ignore si les gradés d’autres compagnies se comportaient de cette manière, mais chez nous cela s’est toujours passé ainsi pour l’humble fantassin sacrifié ! S’il y avait une attaque, nous devions tenir tête pendant que ces messieurs s’amusaient à dix kilomètres des lignes de front et, comble d’injustice suprême, ce sont eux qui obtenaient, par-dessus le marché, la médaille de bravoure !

Vers la fin du mois de novembre, j’ai à nouveau reçu du courrier de ma famille. Mon père m’écrivait qu’il donnait la lettre en mains propres à un soldat allemand à charge pour lui de l’expédier. Il me disait clairement que ce serait sa dernière missive car les Américains étaient déjà à Frémestroff et effectivement, ce furent les dernières nouvelles des miens, jusqu’au mois de juillet 1945. Père avait terminé sa lettre par «courage, mon fils et peut-être à bientôt. Tonpapa ».

Le 1er décembre 1944, nous avons été relevés. Il était temps. Nous sommes allés en arrière à quelques kilomètres des lignes, abrités dans la cave d’une maison où était stocké un mètre de patates recouvertes avec des matelas placés dessus. Nous avons carrément dormi sur ces légumes. C’était confortable (à la guerre comme à la guerre) et surtout, il ne faisait pas froid. La nuit, nous travaillions. Il fallait monter des bunkers avec des rondins de bois. Tout était préparé à l’avance. Le jour, nous étions de repos. Et surtout, nous avions un ravitaillement normal. De temps en temps survenaient des explosions d’obus, leurs éclatements ne nous dérangeaient plus. Nous avions acquis l’habitude de leurs ébranlements violents après une année passée dans cette saleté !

Noël approchait. Nous avons eu l’ordre de dégager les patates qui se trouvaient dans la cave. Nous avons pelleté tous les précieux tubercules par la fenêtre. Cela nous faisait mal au cœur en pensant à la faim que nous avions subie plus tôt. Le chef de bataillon devait nous rendre visite pour Noël. Nous avons tout nettoyé, nous avons rangé les matelas par terre, tout était propre. Nous avons aussi reçu du linge de corps propre.

Le 24 décembre, dans l’après-midi, nous attendions notre visite. Tout notre groupe était aligné. « Achtung ! Garde-à-vous. » Le chef franchit la porte de l’abri. Il avait sa suite derrière lui avec des sacs, des colis prévus pour nous comme cadeau de Noël. Il passa devant nous, en serrant la main à chacun. Lorsqu’arriva mon tour, il avait bien lu la jeunesse sur mon visage, il me dit : « Was für Landsmann sind Sie ? De quelle région êtes-vous ?

- de Lorraine, lui dis-je. Il réfléchit un moment et me dit : « Il y a déjà les Américains dans votre région ! »

Je lui répondis par l’affirmative. Alors il se tourna vers son sous-officier pour lui déclarer : « ce jeune homme se présentera demain matin chez moi dans le Bunker du bataillon. » Le lendemain matin, je me pointai chez lui et le saluai correctement. Il se leva, me serra la main et avecl’autre, il me donna un paquet de cigarettes. Puis vint la bonne nouvelle. Il me dit : «Vous êtes Lorrain. Ne connaissez-vous personne dans notre pays qui puisse vous héberger ? » Je répondis que non. « Alors je vais vous envoyer dans une maison de repos pour trois semaines. »

Il me raconta encore un tas d’autres choses dont je n’ai plus souvenir. Je le saluai et je sortis du bunker, heureux comme un fantassin comblé à l’idée de pouvoir être à nouveau extrait du guêpier.

Quelques jours après cette entrevue, le 30 décembre 1944 exactement, nous avons reçu l’ordre de nous tenir prêts pour le lendemain, la Saint-Sylvestre. Effectivement, vingt-quatre plus tard, nous étions bons pour le front. A cinq heures de l’après-midi, nous avons quitté notre abri avec armes et bagages. Nous étions à deux kilomètres des premières lignes et au fur et à mesure que nous avancions, les obus se rapprochaient toujours plus près de nous. Des hommes se jetaient à plat ventre dans la neige molle, d’autres chutaient après un faux pas. Tout à coup, on entendit : « Resserrez les rangs, nous arrivons dans la Ha-ka-el, la Hauptkampflinie, la première ligne. Défense absolue de fumer ou d’utiliser une lampe de poche ! Respectez le silence ! »

D’habitude, une relève se fait de manière détendue et relaxe : l’unité descendante transmet les consignes de sécurité, les observations, la topographie des positions ennemies à la compagnie montante ; en période calme, quand tout va bien, c’est normalement ainsi que l’on procède !

Mais les gars qu’on relevait ici semblaient détester la guerre de position, certainement peu drôle en hiver. Pressés de quitter rapidement les lieux, ils nous indiquèrent à la va-vite les directions d’où canardaient fréquemment les mortiers et les mitrailleuses adverses. Les lignes russes n’étaient éloignées que de trois cents à quatre cents mètres. Nos prédécesseurs, dans leur hâte de filer, nous signalèrent encore l’existence d’un champ de mines dans le no man’s land qui nous séparait des Russes.

Nous voilà installés dans notre nouveau secteur, pleins d’appréhension.

Nous disposions quand même d’un bunker situé à une quarantaine de mètres de la HKL : il était creusé à flanc de coteau et aux trois-quarts enfoui dans la colline. Nous étions entassés dans ce bunker made in Ostfront : le plafond et les murs constitués d’énormes troncs d’arbre étaient garnis d’innombrables clous que nos devanciers avaient plantés là, à tort et à travers, pour accrocher leurs bagages. Quelques lits superposés avec des sacs de paille en guise de sommier et de matelas s’alignaient dans le fond de la cambuse. L’éclairage produit par nos bougies était évidemment insuffisant et l’aération pratiquement inexistante dans ce caveau qui avait pour seule ouverture l’entrée. Nous ne nous attendions à rien de bon au vu de la situation. Cette saison était l’inverse de celle que nous avions connue à Plissa, où il avait fait presque constamment jour.

Cette première soirée au front, pour la Saint-Sylvestre, fut assez calme jusqu’à 23 heures lorsque subitement un marche allemande retentit à nos oreilles. Ces airs joyeux et mélodieux nous parvenaient… d’en face ! De la musique à la place des explosions d’obus, mais ça changeait toute l’atmosphère ! Les services de propagande de l’Armée Rouge prolongèrent leur émission avec une seconde marche prussienne diffusée dans les haut-parleurs avant qu’une voix grave probablement allemande, ne retentisse dans la nuit. « Deutscher Kamerad. Warum bist du so traurig ? Hast du keine Marmelade mehr ? Lauf ‘rüber, usw. Camarade allemand, pourquoi es-tu si triste ? N’as-tu plus de marmelade ? Déserte, etc... Wir begrüssen… Nous souhaitons la bienvenue à la 28ème division légère des chasseurs laquelle, une fois de plus, est obligée de remplacer la 170ème d’infanterie qui vient encore d’enregistrer de très sérieuses pertes. Soldats allemands, ne soyez pas idiots, femmes et enfants vous attendent au foyer. Pour avoir la vie sauve, rendez-vous sans tarder aux soldats soviétiques qui vous accueilleront en amis ! Trois repas chauds par jour et ... mille femmes vous attendent.» Un air russe, vraisemblablement l’Internationale, termina cette émission. Et une voix retentit à nouveau : « Soldats allemands, mettez-vous en sécurité, la Stalinorgel wird Euch begrüssen ! » Les feux de tous les canons nous souhaitèrent alors à leur manière le Nouvel An ! Voilà comment commença pour nous le début de l’année 1945 !

La ville de Gołdap avait déjà été occupée par les Russes en décembre 1944, mais la Division S.S. Gross Deutschland les avait refoulés jusqu’aux tranchées que nous occupions à présent.

Dans notre secteur à garder, un char détruit était planté juste en travers de notre tranchée. Un matin, alors que j’étais sentinelle de jour, je me suis placé à côté ou en-dessous de ce blindé. Tout à coup, il y eut une explosion ! Les Russes m’ayant sûrement vu bouger, ils avaient tiré un obus au canon directement sur le char. J’ai eu de la chance encore une fois ! Les jours suivants, nous percevions des ronflements continuels de moteur, provenant sûrement de chars. A les entendre ainsi tourner, on évoquait tous une prévisible offensive russe dans le secteur.

A cette perspective, j’ai pensé « Adieu, maison de repos !» Mais finalement, je me suis trompé dans mon propos hâtif, car deux ou trois jours plus tard, je reçus l’ordre d’aller dans ladite maison de repos située à vingt ou vingt- cinq kilomètres à l’arrière du front. Ici, rien ne manquait : il y avait de belles chambres, de beaux lits, nous mangions bien. Chaque soir, la B.D.M. (Bund Deutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, une branche féminine des jeunesses hitlériennes) venait, c’étaient des jeunes filles de mon âge. On riait, on chantait jusque tard dans la nuit. Le séjour se déroula comme dans un rêve durant huit jours. Puis, malheur ! Le 14 janvier, les Russes percèrent le front. Il fallut évacuer la maison et procéder au repli de tous les civils de la région. Les routes se trouvaient bloquées par la population paniquée et les militaires mélangés à elle. Nous aussi, nous nous sommes mêlés aux civils en fuite, alors qu’il nous était interdit de retraiter !

Cette débandade commune a fonctionné plusieurs jours. Nous marchions sur les routes de l’exode pendant la journée ; il nous fallait trouver un refuge pour la nuit. Je me rappelle qu’un soir, je me suis réfugié dans un immeuble regroupant plusieurs logements, chez une femme d’environ trente-cinq ans qui avait une fille. Son appartement était constitué d’une grande pièce : cuisine, salon et chambre à coucher.

Leur lit était placé dans une niche avec rideau. Je me couchai sur le canapé. Ce soir-là, la dame reçut son ordre d’évacuation. Elle vint me demander si je voulais bien lui installer des planches sur sa luge pour y mettre ses affaires. Quel triste moment ce fut pour ces gens de quitter la terre de leurs aïeux ! J’ai bricolé leur traîneau en remerciement de la nuit passée dans leur appartement. Le matin, nous sommes partis, chacun dans sa direction. Ça m’a fait tellement mal au cœur que j’en avais les larmes aux yeux. Comme la débâcle se poursuivait, la Feldgendarmerie et les SS opéraient des barrages filtrants. Postés dans un village, ils raflaient les Landser orphelins de leurs unités. Ni une ni deux, ils me confisquèrent mon livret militaire et me placèrent dans une section de la Flak. Quelques jours plus tard, lorsque les Russes attaquèrent, les S.S. furent les premiers à partir. Adieu mon carnet militaire ! J’étais sans papiers. Quelques centaines de mètres plus loin, j’ai été arrêté cette fois par la Gestapo. Ils récupéraient tous les soldats, pour les rassembler par centaines dans une espèce de caserne. Nous avons été mutés dans différents pelotons. Moi, j’ai été affecté dans un bataillon du génie, le 281ème Pionier Btl. C’était bien, mais dangereux. Nous étions là uniquement pour attaquer.

Après quelques jours de rémission, nous devions nous préparer à affronter les Russes, établis à peu près à six cents mètres de nous ; ils disposaient de quatre chars tous les cinquante mètres. Alors que nous avions cheminé d’environ cent mètres derrière nos panzers, les Russes ouvrirent subitement le feu. Progressant lentement, nos chars ripostaient et nous, protégés par leurs carapaces, nous n’avions d’autre solution que de les accompagner sur la position ennemie par sauts et bonds de cinq à dix mètres, sous peine d’être hachés menu. Les obus et les balles des mitrailleuses éclataient et sifflaient de partout. C’était l’enfer. Nous ne pouvions plus reculer, il fallait avancer, couchés au sol, la tête dans les épaules, il fallait pousser en avant sur l’ennemi toujours et encore. Rester sur place, sans la protection de la cuitasse des panzers, c’était la mort assurée ! De temps à autre, un voisin était tué, il fallait passer par-dessus. Vorwärts ! Comme chevillés aux mastodontes, nous continuâmes d’avancer sans esprit de recul, il n’y avait pas d’autre alternative ! Les chars allemands se déplaçaient posément vers l’ennemi, au milieu des cris des blessés. Cela dura une demi-heure. Sans doute bien éprouvés par notre contre-attaque, les Russes diminuèrent leurs tirs. Nous réussîmes alors à entrer dans la ligne adverse. Des T. 34 brûlaient, il y avait des morts partout. Les soldats russes encore vivants se retirèrent à deux cents mètres derrière la ligne de front. Le calme revint. Pour peu de temps ! Autour de nous, se nichaient quelques maisons construites en briques rouges. Reprenant notre souffle, nous observions, cachés derrière le pignon d’une maison, la forêt en face de nous. Tout à coup, une explosion se fit entendre. Un tank russe venait de tirer un obus sur le coin du mur de la maison où nous étions postés. Nous étions couverts de poussière rouge. Il fallait vraiment être constamment sur ses gardes, l’ennemi profitait de chaque seconde de relâchement pour nous assaillir.

Quelques heures après, nous avons été relevés par une compagnie d’infanterie et nous avons été mis au repos. A ce moment-là, nous nous mîmes à compter les absents, ceux qui ne reviendraient plus. J’ai à nouveau remercié Dieu de m’avoir laissé en vie : « Merci, merci, mon Dieu.

Deux jours plus tard nous devions nous préparer à nouveau. « Es geht in den Einsatz. Il y aura une nouvelle intervention. » Comme nous devions retourner au combat, nous nous regroupâmes dans un village derrière des maisons. Nous avons pensé qu’il valait mieux stationner ici par mesure de sécurité et patienter à l’abri des tirs. La nuit tomba, nous attendions toujours l’ordre de partir à l’assaut. Vers minuit, nous avons attaqué : il fallait conquérir une maison occupée par les Russes. La route s’élevait un peu. Au bas de la montée étaient postés quatre chars pour assurer notre sécurité. Nous grimpâmes la pente, nous étonnant du calme apparent qui régnait. Nous avancions, imaginant que cette maison ne devait plus être occupée par l’ennemi, car aucun coup de feu n’était tiré du lieu. Sur le fond blanc de la mince couche de neige, nos silhouettes se distinguaient bien dans la nuit. L’ennemi nous laissa nous approcher jusqu’à une centaine de mètres et tout à coup, éclata l’enfer.

Ils tirèrent alors en direct sur nous avec tous leurs canons ratschboum, leurs mortiers et leurs mitrailleuses. Nous n’eûmes même pas le temps de riposter. Nous fîmes demi-tour en courant jusqu’à notre point de départ. Au bout de dix minutes nous nous rendîmes compte que la moitié de notre effectif était restée sur le champ de bataille. Quarante ou cinquante hommes étaient morts ou blessés : c’était le résultat absurde de notre glorieuse attaque ! A nouveau, j’ai fait ma prière en pensant aux miens. Mais à quoi avait servi cette tuerie ? En soldat docile, il fallait continuer à encaisser comme tout le monde, sous peine de nous balancer au gibet de potence !

Seconde blessure et évacuation sur Rügen : Nous voilà mi-février 1945, toujours impliqués dans le même peloton de génie et chargés cette fois d’attaquer en Prusse-Orientale à Mehlsack. Nous avons souri en entendant « Mehlsack » qui signifie sac de farine. C’était une petite ville tout près de la Mer Baltique. Nous devions aller dans la H.K.L. On nous avait prévenus que les Russes devaient attaquer prochainement dans notre secteur.

Deux ou trois jours plus tard, sonna l’heure de la bataille. Ce jour-là, j’ai ressenti une peur : « Raymond, non, il ne faut pas y aller, là ils vont te tuer ! » Ça n’a pas duré une demi-heure, c’était juste avant la nuit, et je fus blessé au bras par un Heimatschuss bienvenu. Sans attendre une seule minute, je suis retourné à l’arrière. Il faisait noir comme dans une vache ! (sic, expression francique). Que faire ? Je cheminais dans l’obscurité en me dirigeant à tâtons vers un lot de maisons. Soudain, je vis une lueur provenant d’une écurie. Un homme y montait la garde. Je le priai de me faire un pansement (j’en avais toujours un en poche). Je ne pouvais pas continuer mon chemin, il faisait trop sombre. J’ai donc passé la nuit chez cet homme. Aussitôt le jour levé, je me rendis au poste de secours. (Nous entendions toujours le tonnerre des canons, j’en déduisis que mes camarades avaient dû combattre toute la nuit). Le poste de secours était établi dans une cave du village ; des membres de mon peloton s’y trouvaient. Vu que les Russes avançaient toujours, les blessés reçurent l’ordre de rejoindre par leurs propres moyens le port de Heiligenbeil. Nous avons rapidement embarqué sur un petit bateau et nous partîmes par la mer (Ostsee) pour Pillau, un grand port. Comme un convoi maritime vers le Reich était prêt à partir, nous embarquâmes à nouveau en vitesse. C’était un convoi destiné au rapatriement des populations de la Prusse-Orientale, il était constitué de quarante-huit bateaux protégés par quatre grands bâtiments de guerre. Je fus embarqué sur l’un d’entre eux. Il paraît que nous étions douze mille personnes sur le bateau Potsdam. Tout était surpeuplé. J’étais dans une cabine à quatre lits superposés prévus pour huit personnes. Nous étions vingt-deux ! Y cohabitaient des femmes, des enfants, des blessés comme moi. Les couloirs de deux mètres cinquante de large, les escaliers, tout était occupé, noir de réfugiés. Pour nous les Landser, c’était bien, mais nous n’avions pas grand-chose à manger, sinon tous les deux jours, une soupe. Les réfugiés avaient la priorité dans la distribution de nourriture (en tant que soldats, nous avions l’habitude de ne rien manger). Que nous importait cette pitance à nous les blessés légers (Heimatschuss), nous nous sentions bien ici, malgré le jeûne de circonstance !

La croisière périlleuse dura dix jours. Nous étions passés par Dantzig, par la Mer Baltique pour accoster à l’île de Rügen, située en face des côtes de Poméranie. Nous y avons débarqué. Le jour même de notre arrivée, mille cinq cents blessés furent transportés dans différents hôpitaux. J’ai été soigné à vingt kilomètres, à Bergen.

Les réfugiés durent patienter jusqu’au lendemain. Mais, pendant la nuit, il y eut un bombardement (je ne sais pas s’il s’agissait d’avions russes ou américains). Il paraît qu’un grand bâtiment fut coulé. Il y eut des milliers de morts parmi ces gens qui avaient dû quitter leur maison, leur région pour s’engager sur la route du calvaire depuis mi-janvier. Oui, combien de déracinés, bloqués ce soir-là à bord du navire tragique, payèrent de leur vie la folie de la guerre alors qu’ils croyaient avoir surmonté le plus dur ! (Le Transporter Hamburg jaugeant 22 117 BRT fut coulé par la RAF le 7 mars 1945 devant Sassnitz, Ndr).

En temps de guerre, il semble bien que les semaines et les mois passent très vite dans un hôpital, encore davantage pour nous, les Malgré-Nous qui n’étions guère pressés d’en sortir, tout en constatant que les éclopés allemands s’y laissaient vivre également pour faire durer leur hospitalisation !

Je sortis de l’hôpital le 24 mars 1945. Je devais me présenter à la Frontleitstelle, un centre de dispatching qui aiguillait les soldats isolés vers leurs unités respectives. Ce centre d’orientation était situé à à Sassnitz, ville portuaire de Rügen où j’avais débarqué trois semaines avant. J’y remarquais encore les cratères creusés par les bombes que les équipes de terrassiers n’avaient pas encore eu le temps de combler.

Séjour à Stettin puis retraite successive vers les positions américaines : Je fus dirigé sur Stettin. Là-bas pour ainsi dire, nous avions la belle vie. Nous avions à manger, nous étions abrités dans un abattoir. Notre rôle était d’ouvrir et de refermer les barrages de chaînes verrouillant le fleuve Oder. Les bateaux y passaient la nuit en attendant de se diriger vers le front avec leur ravitaillement de munitions et même de renfort humain pour les troupes qui étaient en première ligne. Le jour, nous étions au repos. La ville avait été évacuée. Nous avons trouvé de tout dans les usines de cette grande ville. Nous avons pu nous organiser. Ainsi, nous avons déniché des sacs de sucre, des pots de confiture, de l’alcool à cent degrés. Nous avons dilué l’alcool à l’eau, mélangé ce liquide avec du sucre et de la confiture, puis nous avons fait bouillir la mixture. Nous nous sommes régalés tous les jours, c’était une vraie liqueur. Cela a duré jusqu’au 17 avril exactement, jour de départ de notre chère ville si hospitalière.

Nous avons marché pendant environ douze ou quinze kilomètres. Nous sommes arrivés dans la petite localité de Stettino-Bronn où nous sommes restés pour nous reposer. Le jour suivant, devinez ce qu’ils nous ont fait faire ? De l’exercice... comme durant les premiers jours du Barras, le service militaire actif dans la Wehrmacht ! Notre chef de groupe voulait nous montrer que c’était lui le chef. Il dressait sa tête. Il avait complètement changé par rapport aux jours passés. Il croyait sûrement encore à la victoire finale. Il bégayait terriblement. Ces exercices imposés ne nous convenaient pas du tout, ou plutôt, nous n’avions plus envie de faire n’importe quoi. Il vint en face de moi et commença par m’engueuler comme le dernier des vauriens. Il me dit : «Mensch, das ist kein ko-ko-ko-kommando » Je lui répondis du tac au tac : « Besserer Kommando als mancher Unteroffizier ! C’est un bien meilleur commando que bien des sous-officiers !» Il s’est alors fâché tout rouge et il sautait furieusement devant moi. Il a bien compris ce que je voulais dire, il râlait, il râlait devant moi. Les autres pionniers n’osaient plus bouger. Puis, tout à coup, il me dit : «je vais vous dénoncer. » J’étais là comme un gosse pris en défaut, j’ai eu très peur parce que ma remarque cinglante voulait dire en allemand « refus d’ordre » et c’était gravement puni par le conseil de guerre. J’ai pensé à ce moment : « là, tu es allé trop loin !»

Au bout de quelques minutes, le bègue finit par se calmer. Mais j’ai eu la frousse de ma vie. Se faire descendre par un peloton d’exécution quelques jours avant la fin de la guerre, cela aurait été bien trop injuste et immérité !

Le troisième jour, le 20 avril, jour anniversaire d’Hitler, leur fameux Führer, un grondement ininterrompu d’armes nous parvint aux oreilles. Le tonnerre venait du front de l’Oder. Les Russes avaient à nouveau déclenché l’offensive et avaient réussi à traverser le fleuve vers l’Ouest. Maintenant, ça devenait grave ! L’ordre de partir vers le front, vers l’Est, arriva dans la demi-heure. Nous voilà à nouveau dans le pétrin. Nous attaquions chaque matin à l’aube. On gagnait cinq cents mètres, le soir nous reculions à nouveau sur la ligne de départ... et le sixième jour, le front ne tint plus du côté allemand. Durant ces jours d’affrontement, la Feldpolizei avait mis des panneaux partout indiquant que tout soldat allemand qui se retrouvait à cinq kilomètres du front, serait fusillé. Nous voilà servis avec ces horribles personnages ! Il fallait donc rester sur place. J’ai vu de mes propres yeux, comment un soldat allemand fut pendu à un pont de l’Oder par ses propres camarades.

Enfin, ce fut la retraite. Nous avions un bon chef de section, il était correct. Il avait sûrement sa Schnauze voll, (gueule pleine). Le chef en question recevait tous les jours son ordre de marche, une trentaine de kilomètres quotidiens à effectuer, heureusement sans combat. Sur le chemin de la retraite, se pressait l’armée mêlée aux réfugiés, cela nous faisait du bien de ne pas être seuls. Je me sentais plus en sécurité entre les civils. C’était dur pour ces gens-là avec la faim, le froid... Combien de fois ai-je vu des cadavres dans le fossé à côté de la route : des vieillards, des enfants... L’aviation russe mitraillait sans état d’âme au-dessus de nous : il y avait encore et toujours des blessés et des morts qui s’ajoutaient au décor funèbre. Comble d’infortune, nous n’étions plus ravitaillés, il fallait se débrouiller. Je me souviens être rentré dans une maison dans un petit village, il y avait encore le repas sur la table que les gens avaient dû laisser peut-être une heure plus tôt.

Les Russes sillonnaient partout la région avec leurs chars, ils poursuivaient l’armée allemande en déroute.

Je profitais à chaque occasion offerte pour aller visiter les poulaillers en espérant y trouver des œufs ou même seulement pour me reposer, les lits étaient là dans les maisons désertes (je me couchais avec les bottes sur le lit, c’était la guerre !), on ne pouvait quand même pas se coucher par terre au vu des lits qui s’offraient à nous !!!

Les cuisines roulantes n’existaient plus. J’en ai pourtant vu une, filant sur la route de la retraite. Et là, j’ai été le témoin d’une scène insolite. En effet, l’attelage de cette roulante tirée par quatre chevaux s’apprêtait à dépasser une grande voiture véhiculant des réfugiés qui, elle, était tirée… par un éléphant ! Ce spectacle insolite devint cocasse à voir lorsque les chevaux parvenus en face du pachyderme firent un bond de surprise et se cabrèrent tant et si bien que la cuisine roulante et les bêtes se retrouvèrent quelques mètres plus loin dans le ravin !

Nous ne marchions pas toujours sur la route qui était bien souvent prise pour cible par la chasse soviétique. Nous passions aussi par les champs et les forêts, les Russes toujours sur les talons. Nous pensions toujours à la fin de cette guerre, nous ne discutions pas beaucoup et chacun cherchait à sauver sa peau.

Les derniers temps, je pensais seulement «surtout pas captif chez les Russes », j’avais tellement peur d’être fait prisonnier par eux, je les détestais. Ils nous suivaient toujours et nous tiraient dessus. Les derniers jours, il y avait toujours plus de monde sur les routes. Nous avons bien senti qu’il se passait quelque chose d’anormal.

Enfin, dans la matinée du 3 mai, on nous signifia Halte ! Nous étions sur une route nationale archipleine de soldats de toutes les armes. Même les fossés étaient saturés par un capharnaüm indescriptible de matériels de guerre. C’était la fin. En discutant, nous avons appris que nous étions capturés par les Américains.

J’ai pensé : «ouf ! Raymond, tu as sauvé ta peau ! » Mais rien n’était encore sûr. Il y avait des Allemands avec nous qui croyaient encore à la victoire finale et aux nouvelles armes que leur Führer leur avait promises. Ce fut ce jour-là que nous avons appris le suicide d’Hitler. Nous avons pu alors parler plus librement.

Prisonnier des Anglais :Après quelques heures d’attente, nous avons reçu l’ordre de nous poster sur la route en rangées de huit hommes. De temps en temps, les Américains passaient en side-car. Cette attente dura deux heures, puis ce fut le « en avant, marche ! » Nous trottions vers l’Ouest, vers les Américains. Nous avons longuement marché, puis dépassé la ville de Schwerin dans le Mecklenburg avant d’arriveren pleine campagne. Tout à coup, un «Halte» éclata. Les Boys nous laissèrent dans un champ de patates. Combien de fois avons-nous bêché et re-bêché ce champ dans l’espoir de trouver encore une pomme de terre ? Nous avions faim, toujours faim. Nous étions ravitaillés certes, mais il fallait voir comment ! avec un Kommisbrot (pain allemand) pour douze hommes et une moyenne boîte de corned-beef pour huit hommes ! Ce n’était pas de trop pour nous, les jeunes de vingt ans. Personne ne se plaignait. Au contraire, tout le monde était content que cette maudite guerre ait pris fin !

Nous espérions être libérés bientôt. Nous avons passé à peu près dix jours là-bas puis nous avons quitté le champ labouré en embarquant dans un train vers une direction inconnue. Le jour suivant, nous avons fait halte. Nous étions au Nord de l’Allemagne entre Hambourg et Kiel, au Schleswig-Holstein, où nous avons trouvé abri dans des granges. Nous étions en zone anglaise, mais nous n’avons pas vu d’Anglais. Aussi bizarre que cela paraisse, les officiers allemands régnaient en maître dans le camp, seulement ils ne détenaient plus d’armes. Nous étions sous leur coupe. Ces messieurs n’avaient pas perdu la main du commandement : ils procédaient à l’appel, matin, midi et soir.

Nous nous sentions brimés par ces infâmes personnages et leurs rigides règlements. Deux ou trois jours plus tard, les Luxembourgeois furent libérés. Bien sûr, nous nous sommes révoltés face à ce privilège et c’est à cette occasion que les officiers allemands ont encore eu la méchanceté de nous dire que nous étions bel et bien des Allemands ! C’est la goutte qui a fait déborder le vase ! Nous avions avec nous des gars qui avaient combattu sur la Ligne Maginot. Ils avaient entre trente et trente-cinq ans : ils ne se laissèrent pas intimider. Nous, les jeunes, nous nous laissâmes guider par eux (heureusement d’ailleurs) et contestâmes à notre tour l’abus de pouvoir des chefs teutons. Le jour suivant, nous avons fait une réunion entre nous, nous étions une quinzaine d’Alsaciens et de Lorrains. Nous avons décidé de nous lever le lendemain de bon matin pour nous échapper.

A cinq heures, nous étions tous sur pieds et nous voilà partis. Nous avons marché quelques kilomètres et nous sommes arrivés à un croisement contrôlé par deux Anglais et deux Allemands. Nous étions toujours en uniforme allemand. On nous a demandé : « Qu’est-ce qui se passe avec vous ?

- Nous sommes Alsaciens-Lorrains. » Les Anglais nous ont serré la main et ont sorti des cigarettes. Un jeune gars de Metz nous accompagnait, c’était sûrement un étudiant car il parlait anglais. Il a été conduit à la Kommandantur et au bout d’une heure il était de retour. La partie était gagnée. Les Anglais nous ont indiqué le chemin à suivre. « Vous trouverez le camp français à cinq kilomètres d’ci, vous n’avez qu’à vous présenter là-bas. » Juste avant d’arriver au camp, nous avons rencontré un officier français. Alsacien d’origine, il avait été prisonnier dans un Oflag (Offizierslager) depuis 1940. Il était tout étonné de voir arriver des soldats en feldgrau. Alors, en nous avançant, nous lui avons expliqué que nous étions en fait des Alsaciens-Mosellans. Et déjà nous étions copains, car il avait vite compris, après nos rapides explications, le pourquoi de notre recherche du camp des Français.

Sur ses recommandations, nous nous sommes dirigés vers la cuisine, nous avons mangé une soupe d’orge perlée que je n’aimais pas d’habitude, mais là, elle était trop bonne, j’en ai avalé deux bolées. C’était bon, nous nous sommes régalés.

Libération : Justement le lendemain matin, un convoi de rapatriement devait partir. Nos aînés ont tout réglé et le soir même nous avions nos papiers en poche. Je ne vous raconte pas comment les Français qui étaient là depuis 10-15 jours ont râlé parce que nous avions pris leurs places. Et plus avec un uniforme allemand !

Bon, le convoi avec des camions anglais a roulé toute la matinée jusqu’à Lübeck où nous avons été bien reçus. A nouveau, un officier français prisonnier depuis 1940 a rassemblé tous les Alsaciens-Lorrains.

Nous étions à peu près quatre cents compatriotes réunis dans une grande salle pourvue de grandes tables. Ils nous ont servis à manger, ce n’était pas le luxe mais comment faire la fine bouche devant des caisses de beurre et des seaux de confiture ! En un mot, nous nous sommes encore une fois bien régalés.

Ensuite, nous avons changé de tenue. Nous avons enfilé l’uniforme kaki des Américains. Ah ! nous étions fiers comme des enfants endimanchés. Le lendemain matin, notre train roulait déjà vers Lüneburg. Là-bas, la moitié du convoi fut rapatriée par avion directement sur Paris. Nous par contre, nous avons continué notre voyage en train jusqu’en Hollande. Nous y sommes restés jusqu’au vendredi, si je me souviens bien, dans de grandes tentes américaines. Tout le monde était étonné de la vitesse à laquelle s’étaient passés les événements de la semaine présente. Oui, en ce vendredi soir, tout juste huit jours après notre évasion collective du Lager tenu par les cerbères allemands, nous voilà arrivés à Lille via Anvers !

A Lille, tout avait été préparé pour nous ; des bus nous attendaient à la gare pour nous emmener vers notre nouvelle demeure : une caserne. Nous sommes entrés dans une grande salle. Chacun reçut deux paquets de cigarettes. Tout était fin prêt, nous n’avions plus qu’à nous mettre à table. Sur des nappes blanches, un bon repas nous fut servi avec du bon pain blanc (aux abonnés absents depuis quatre ans déjà) et un bon verre de vin rouge. Après le repas, nous avons pris une bonne douche qui nous manquait depuis un an et plus ! Puis, on nous a montré des lits douillets comme ceux qu’on avait connus autrefois avec des draps blancs, c’était super. On nous a vraiment gâtés ; nous avions perdu l’habitude depuis longtemps de toutes ces commodités.

Le matin, il a fallu se lever tôt, faire sa toilette, prendre le petit-déjeuner, puis nous sommes à nouveau allés dans la grande salle et l’on nous a dirigés vers une longue table derrière laquelle étaient assis des officiers français. On nous a donné des papiers (des formulaires), nous sommes passés chacun devant ces messieurs, chacun a dit son mot et à la fin, tous nos papiers étaient réglés. J’avais même mon billet de train en poche pour le voyage en direction de la Moselle.

Retour au pays natal : J’ai pris le train à midi et le soir à six heures, j’étais à Metz. A sept heures, j’avais le train pour Saint-Avold, arrivée prévue vers huit heures. J’ai vu que j’étais le seul Malgré-Nous qui descendait à quai. Je connaissais bien la gare. En sortant je me dirigeais vers la route nationale, m’apprêtant à partir à pied, lorsque je me suis retrouvé en face du pont qui avait sauté quelques mois auparavant, lors des combats de la Libération. De l’autre côté du pont, se trouvaient deux filles. Tout à coup, elles ont crié : « mais c’est le Raymond, le Raymond ! » Elles ont levé les bras au ciel, c’étaient ma sœur Marguerite et sa copine qui travaillaient dans un restaurant juste en face et qui venaient voir tous les soirs à l’arrivée du train si des Malgré-Nous étaient de retour. Je suis donc retourné vers la gare pour retrouver ma sœur. Quel moment de joie ! Nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre sans dire un mot, que des pleurs, des larmes, des larmes de joie ! Je suis rentré avec elles au restaurant, j’ai bien mangé à la française, nous avons discuté pendant un long moment, mais j’étais pressé de rentrer chez moi. On m’a alors prêté un vélo et je me suis mis en route à la nuit tombante. Je connaissais bien le trajet, je n’avais pas peur, j’avais pris l’habitude comme sentinelle d’être sur pieds toute la nuit. Tout en roulant, tout me passait par la tête : les misères, les épreuves, tout ce que j’avais vécu pendant ces deux ans et demi de malheur. J’ai prié Dieu. « Mon Dieu, je te dis merci de m’avoir sauvé la vie, malgré toutes les souffrances, la peur, la misère, la faim, le froid et tout ce que j’ai dû supporter et endurer comme cauchemars. » Tout à coup, j’étais à l’entrée de mon cher village, Maxstadt, j’avais encore quelques centaines de mètres à parcourir et voilà la rue Principale, la maison n° 16. Je descendis du vélo, je pensai : « Non, ça ne peut pas être vrai » et pourtant j’étais devant notre maison avec, à l’intérieur les miens. Tout était calme, rien ne bougeait. Je frappais une fois, deux fois. Tout à coup, une voix s’éleva à l’intérieur : « Qui est là ?

- Ouvrez c’est moi ! Moi, Raymond, votre fils. » En ce moment même où j’écris ces lignes, les larmes coulent, je ne sais pas pourquoi, est-ce la réminiscence des malheurs vécus ou la joie d’être revenu vivant au bercail ?

Au bout de deux minutes, tout le monde était debout, la porte s’ouvrit et j’étais devant eux, sain et sauf. Nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre, il y eut des cris et des larmes de joie. Maman me serrait contre sa poitrine :« Enfin, enfin, tu es là, mon fils. Qu’est ce que j’ai prié pour toi, pour que tu reviennes un jour de cette guerre sain et sauf et te voilà parmi nous. » Personnellement, je n’ai jamais éprouvé une peur panique à l’idée de ne plus pouvoir rentrer de cette maudite guerre ou d’y laisser ma peau. J’étais encore trop jeune pour comprendre la Vie. Ma mère est restée longtemps à côté de moi, elle ne me quittait plus, elle me caressait comme un gamin de cinq ans. Nous avons discuté, nous avons mangé et il fut temps d’aller se coucher. Quel bonheur de pouvoir me coucher dans mon vieux lit ! Mais je ne pus guère dormir cette nuit-là, j’avais trop laissé vagabonder mes pensées le jour précédent et j’étais nerveux de ce fait.

Je me suis levé très tôt le lendemain. J’avais en tête de voir levillage, les gens, mes camarades. C’était dimanche et tout le monde allait à la messe. Devant l’église, les gens étaient rassemblés autour de moi, il y eut des larmes de joie et l’assistance voulait avoir de mes nouvelles. J’étais le premier Malgré-Nous du village à être rentré.

Un mois après ma résurrection, je suis allé avec ma sœur Marguerite en pèlerinage à Paray-le-Monial en Saône-et- Loire. Ma sœur s’était promis que si je rentrais de la guerre elle m’y amènerait. Et elle a tenu sa promesse !

Et voilà, les jours, les semaines, les mois ont passé comme ceux avant la guerre et j’ai travaillé comme tout le monde. Peu à peu, au fil du temps qui passe, on oublie toujours un peu plus. On s’amusait, on était encore jeune. Cinq ans après, je me suis marié, j’avais ma famille, des enfants, nous avons construit la maison. De temps à autre, nous parlions encore de la guerre mais peu à peu, j’oubliais sans vraiment oublier. J’étais dans la force de l’âge et plein de vie. Oui, mais voilà, à un certain moment de l’existence, cinquante ans, soixante ans après la jeunesse, tout revient. Je pense actuellement beaucoup à cette époque où ma jeunesse a été déchirée par la guerre.