Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Schmidt Adolphe †, né le 21. 02. 1916 à Wesel en Allemagne

Sa veuve Madame Marie Schmidt, née Vervin, âgée de 88 ans, témoigne : « Mon futur mari est arrivé en France en 1923, à l’âge de 7 ans. Orphelin de mère, Adolphe a été élevé par ses oncle et tante S. qui demeuraient à l’époque au 1, rue de la Paix à Freyming (Moselle). A 14 ans, il est rentré à la mine de Merlebach, au puits V précisément qu’il n’a plus quitté jusqu’à sa retraite, sauf pendant l’interruption forcée de la guerre 1939-45. En 1938, je me suis mariée avec Adolphe.

Pétri de sentiments français, il avait engagé plusieurs demandes de naturalisation qui tombèrent à l’eau suite aux événements. En effet, durant la période trouble de l’avant-guerre accentuée par un pangermanisme revanchard et les appétits dominateurs de la race aryenne prônés par Hitler, la France avait durci sa politique d’assimilation : Adolphe en fit les frais à travers son ascendance germanique. Deux enfants sont nés de notre union : Hubert en 1938 et Marguerite venue au monde l’année suivante.

Récupéré de force par les autorités allemandes

Courant mai 1939, Adolphe reçut de son père qui habitait Essen un appel lui précisant qu’il était gravement malade et qu’il désirait le voir pour lui donner une part d’héritage. Il partit le 21 mai 1939 avec un passeport obtenu du Consul d’Allemagne établi à Epinal. Le laissez-passer stipulait un sauf-conduit jusqu’à Essen. Mais au passage de la douane à Sarrebruck, les autorités lui confisquèrent le passeport, prétendant qu’il lui serait rendu après présentation personnelle de sa part devant la Kommandantur d’Essen sous les 48 heures. Mais, là-bas, un officier de la Gestapo qui parlait le français lui interdit de retourner en France au motif de sa nationalité allemande.

Sur un ton sans réplique et avec force menaces, le gestapiste affirma que la police secrète d’Etat avait été expressément chargée de surveiller le Heimatlos qu’il était devenu pour l’empêcher de rentrer en Moselle. On l’obligea à aller travailler dans les Gemeinschaftbetriebe Krupp comme ajusteur de vilebrequins, métier qu’il ne connaissait pas et qu’il fut forcé d’apprendre. Au mois de décembre 1939, les autorités allemandes l’incorporèrent, et ceci contre sa volonté. Entretemps, fin juillet 1939, je suis venue le rejoindre à Essen, j’étais enceinte de mon deuxième enfant. Et dès que j’appris que mes parents étaient revenus chez eux en octobre 1940 après leur exode passé dans le Pas-de-Calais, je me suis rendue avec ma progéniture à Freyming. Depuis sa mobilisation jusqu’à sa désertion en janvier 1944, mon mari n’était rentré qu’une seule fois au logis familial. Il avait été soldat en Pologne, puis durant la campagne de France avant de servir en Russie.

Revenu début 1944 en permission, il me laissa entendre qu’il avait assez soupé du climat archi froid vécu dans les tranchées et des dures conditions de l’existence subies sur le front hostile de l’Est. Suite aux misères qu’il avait éprouvées et aux dangers encourus dans le hachoir de la guerre, il se mit dans la tête de s’évader et de rejoindre la France. Face à nos objurgations et mises en garde, l’intrépide affirma que son acte ne prêterait pas à conséquence pour la

famille et qu’il avait pris ses dispositions pour filer entre les mailles du filet.

Première désertion

A peine Adolphe avait-il passé deux jours en permission chez nous qu’il reçut un télégramme de son unité lui enjoignant de réintégrer sans délai sa caserne (Batterie Sturmgeschütz Ers. Und Ausb. Abt 500). (Ndr : Installée depuis le 15 novembre 1943 dans le Warthegau, l’Ers Abt 500 fut ventilée en unités d’alarme, de forteresse et de batteries de canons autoportés. Toutes ces unités disparurent corps et biens durant les combats). Sa décision fut rapidement prise. Il me dit qu’il ne voulait plus retourner à l’armée. « Je sais que je vais y rester » dit-il à son oncle interloqué. Son parent l’engueula copieusement, le dissuada d’entreprendre pareille démarche, en invoquant tous les malheurs personnels et familiaux que son acte entraînerait. Ma mère, en apprenant à son tour l’abandon de poste envisagé par son gendre, ne cacha pas son dépit. « J’ai quatre fils qui ont effectué leur service militaire en France, et qui viennent d’être incorporés malgré eux dans la

Wehrmacht, contre leur gré chez les Prussiens (Preïssen) ! Et toi, en tant qu’Allemand, tu désertes sans t’aviser qu’avec ta dérobade de la Wehrpflicht, tu mets ta petite famille en danger de mort compte tenu des représailles que tu fais planer sur leurs têtes ! »

Dans le train du retour le ramenant à sa caserne, mon époux simula un malaise après avoir fumé des cigarettes séchées imprégnées au préalable de vinaigre. La Feldgendarmerie, au cours d’un contrôle, lui trouva une mine pâlotte. « Je ne me sens pas bien ! » prétendit-il. La prévôté l’emmena à une station de la Croix-Rouge à des fins d’examen. Un médecin ausculta le resquilleur et fort en colère, lui demanda sur quoi il attendait pour rejoindre le front ! « Auf was warten Sie für an die Front ? » Il quitta subrepticement son wagon à Francfort-sur-Oder et se cacha dans une ferme des environs de Buschmühle. Ayant trafiqué ses cartes de rations alimentaires et dénoncé de fait par l’épicier local, la Gestapo retrouva sa trace et l’enferma dans la Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis (prison) de Posen où il fut condamné à mort pour désertion.

2ème évasion rocambolesque

Incarcéré à la prison de Posen, il s’en échappa une quinzaine de jours plus tard dans des conditions incroyables. Il profita du Tag de la Wehrmacht, journée de réjouissances, pour tromper la vigilance de ses gardiens et prendre la poudre d’escampette. Adolphe était un trompe-la-mort qui n’avait pas froid aux yeux. Ce jour-là, il s’était targué d’animer la fête en proposant à l’autorité carcérale de traverser en moto un cercle de feu. La foule des militaires et des civils applaudissait à tout rompre ses passages dans la boule de feu.

Il avait remarqué par terre un fil de fer qu’il réussit à récupérer en se laissant choir de sa moto pour le ramasser. Arrivé dans sa cellule, pendant que les gardiens continuaient à faire la fête, il aplatit l’extrémité du fil avec sa botte. Et après plusieurs tentatives pour tirer le verrou, avec force contorsions de son bras sorti du fenestron ajourant la lourde porte en bois, il se trouva à l’air libre et proposa à ses camarades de geôle, répartis dans d’autres cellules, de leur ouvrir la cage aux oiseaux. « Que fais-tu, irresponsable ? C’est ton arrêt de mort ! »

Sans argent et sans papier, le voilà qui emprunta le train pour rallier la Moselle. Il se trouva à un moment donné devant des agents de la Feldpolizei qui effectuaient des contrôles à l’entrée d’une gare. Avec culot, le fuyard esquissa le geste de sortir ses papiers, tout en lançant à la cantonade le propos suivant : « Ecoutez, ma femme m’attend sur le quai, son train va partir. » Crevant de faim durant son périple, il n’hésita pas à s’emparer de l’assiette vide d’un sous-officier, qui était en attente de correspondance avec le train des permissionnaires, et ainsi, pouvoir défiler à la Volksküche tenue par une sœur-infirmière qui lui trouva un sacré appétit à venir quémander plusieurs fois de suite de la soupe aux petits pois.

Séjour clandestin dans le bassin houiller lorrain

Parti de Berlin, via Sarrebruck, Adolphe débarqua en catimini chez moi. Hélas, il se fit remarquer par une voisine qui m’accosta en me demandant combien de temps mon mari allait rester en congé. Je jouai l’étonnée, lui précisant que je ne l’avais pas vu. Dans la maison mitoyenne où je vivais habitait la famille d’un officier S.S.

Le gradé étant en permission, il nous fallait donc agir avec des ruses de Sioux. Moins on parlait, mieux on se portait ! La première fois où je fus entendue par la Gestapo, je m’étonnai de mon calme et je prétendis avec aplomb ne pas savoir où était mon conjoint : « Que s’est-il passé avec mon mari ? Que lui reprochez-vous pour venir comme des malappris chez moi ? D’ailleurs, leur dis-je, j’ai envoyé une lettre à son régiment pour m’enquérir de ses nouvelles. Je suis formelle, je ne sais pas où il se trouve ! - Das sagen Sie ! C’est ce que vous dites ! Mais votre version, nous n’y croyons pas ! Ce sont des sornettes, des voisins l’ont vu dans les parages !»

Les policiers questionnèrent mes enfants. L’aîné évoqua l’implication paternelle sur le front russe « mon papa, il est chez les Rouskis ». Sa petite sœur évoqua l’absence de son père, « là-bas, tout tout loiiiinnn ». De temps en temps, Adolphe me rejoignait au domicile, mais la plupart du temps, je le retrouvais à la cité Sainte-Fontaine qu’il avait ralliée auprès de connaissances, ayant été hébergé auparavant chez une parente, une dame de L’Hôpital dont le mari était incorporé dans la Wehrmacht. Pour échapper à la perspicacité des limiers si d’aventure ils venaient à m’appréhender alors qu’il m’arrivait de cheminer de bon matin sur la route, mon compagnon m’avait suggéré de prétendre que je venais de Metz où je courais le guilledou avec des soldats en goguette. Pour expliquer aux policiers d’où provenaient ses habits civils si par hasard il était arrêté, mon mari imagina le subterfuge suivant : il était venu incognito dérober ses vêtements dans la cave familiale sans que je le sache, en passant par le soupirail. Il nous fallait être constamment sur les gardes et ne laisser aucun indice pouvant provoquer notre internement en cas de connivence avérée de ma part. En cette période de mainmise nazie, il fallait se méfier de ses voisins et connaissances !

Arrestation à proximité de la Suisse

Adolphe caressa l’idée de rejoindre la France en passant par la Suisse. Le fait d’avoir de la parenté à Altkirch, pensait-il, lui faciliterait le passage clandestin de la frontière. Aussi, en avril 1944 sentant l’étau se resserrer, il déguerpit des lieux. Dans le train qui l’emportait vers la patrie helvétique, un Feldgendarme perspicace qui avait flairé sa condition d’évadé au vu de ses papiers d’identité trafiqués lui dit gentiment de descendre du wagon.

« Car là où tu veux aller, ce sera très risqué car les contrôles vont fleurir à l’approche de Bâle.» Adolphe arriva à A... à 10 km de la frontière suisse. Le maire alsacien de ce village tenait un café dans lequel il se rendit pour se désaltérer sur l’indication d’une personne rencontrée dans la rue. L’Ortsgruppenleiter était

chargé de contrôler les étrangers. Pendant que l’insoumis sirotait sa boisson, l’élu exigea ses papiers, ce qu’il fit sans méfiance, les sachant habilement imités. Flairant leur falsification, le maire se rendit dans la pièce voisine, en sortit avec un revolver et lui signifia son arrestation. Tenant mon époux sous la menace de son arme, le premier magistrat téléphona à la gendarmerie allemande d’Altkirch pour venir l’appréhender. Adolphe profita d’un moment d’inattention lors de la conversation téléphonique pour sauter par la fenêtre. Hélas il fut arrêté dans sa fuite par l’obstacle inopiné d’une rivière ; le maire, sa femme, plusieurs personnes et des chiens purent alors arrêter le fugitif. Le proscrit séjourna 48 heures à la prison de Mulhouse. Puis il fut transféré quelques jours plus tard à la prison militaire de Posen et condamné à mort pour la 2 ème fois, non sans avoir été maltraité jusqu’à en perdre connaissance.

Tribulations concernant ma visite à la prison de Posen

Bientôt, je reçus une lettre de sa part où il me signalait qu’il mourait de faim et, fait plus grave, qu’il avait été condamné à mort sans appel. J’avisai ma mère de la situation (mon père était décédé depuis peu). Elle n’était pas d’humeur à accepter que j’aille implorer clémence auprès des instances juridiques, et surtout si loin. « Posen, mais c’est entre Berlin et Varsovie ! Monsieur, ton mari, Allemand de surcroît, se permet de déserter ! Ah non ! Je ne te garderai pas tes enfants pendant ton absence ! »

Mais comme toute mère conciliante, elle accepta de s’occuper de son petit-fils pendant que ma tante récupérait ma cadette. Et me voilà en route vers Posen. Avec ma carte d’identité périmée, il m’était normalement interdit de circuler. Je fus interpellée au cours d’un contrôle. « Suivez-nous » ordonnèrent les agents. Leur emboîtant le pas, je m’apprêtais à quitter le couloir du wagon lorsque retentirent les sirènes annonciatrices d’un bombardement dévastateur sur le secteur. Les cerbères furent les premiers à se sauver du train ! Je mis trois jours pour rallier Posen. Imaginez ce que cela représente au niveau de l’hygiène féminine ! Je partis

à la recherche d’un hôtel. « Mais, Madame, ici tout est réquisitionné pour les services de l’armée ! Par contre, vous trouverez en périphérie de la ville un cantonnement de baraques pour vous héberger. »

Dans ce village-dortoir (Austellungsdorf), il n’y avait pas de réceptionniste pour remplir les formalités du lieu d’accueil, il fallut me débrouiller avec les moyens du bord dans une petite piaule sans confort mise à ma disposition. La nuit passée dans ce gîte fut glaciale, je grelottais vive sous la fine couverture du lit. Je me levai tôt, l’eau était très fraîche, je ne disposais d’aucune serviette sinon de la mienne que j’avais eue la présence d’esprit d’emmener. « Je cherche la prison, mon mari vient d’être condamné pour désertion... - Ma pauvre dame, il vous faudra emprunter la Strassenbahn (tramway) et changer une fois de station. » Munie de cartes de ravitaillement, je pus dénicher un petit sandwich dans une échoppe avant de tomber sur le portail de la prison. J’expliquai au gardien-chef (Wachmeister) que j’étais venue rendre visite à mon mari. Pour moi qui ai connu l’atmosphère éprouvante de cette époque, je peux vous dire que vous aviez à faire à deux

types d’Allemands : les horribles et les philanthropes. « Ha, ha, ha, Schmidt Adolphe, vous dites ! Ein raffinierter Bursche, un fieffé coquin, ein Ekel, un personnage

dégoûtant. Il a été condamné à mort deux fois, il s’est évadé. Mais Madame, il faut être folle pour venir lui sauver la mise ! Madame Schmidt, un Allemand qui ose déserter son pays, c’est la honte suprême qui le conduit droit à l’échafaud ! » Je n’en menais pas large devant son flot d’imprécations. « Avez-vous une autorisation de parloir (Sprecherlaubnis) ? - Non, je ne savais pas qu’elle était indispensable... - Il vous faudra aller la réclamer au Kriegsgericht qui est en ville !» me hurla d’un air sadique le vigile.

A la recherche du Kriegsgericht, du Tribunal de guerre

En quittant les lieux, j’avais la gorge serrée, les larmes m’inondaient le visage. Je pensais aux invectives lancées à mon encontre par l’odieux personnage, excité comme un roquet derrière un peloton de moutons débandés ! Me voilà à quérir l’endroit, étant perdue dans l’agglomération. J’avisais un sous-officier chargé de dégrossir des recrues qui paradaient sur le chemin de retour vers leur caserne. « Suivez-moi, je vous indiquerai l’endroit. » Femme perdue au milieu du cortège, environnée de chants martiaux, j’étais devenue le point de mire des mâles regards, je ne me sentais pas à l’aise. Je fus soulagée de trouver le bâtiment en question. Je quémandai auprès du greffier un droit de visite. J’expliquais mon cas. « Ma bonne dame, c’est bientôt l’heure du déjeuner, revenez à 14 heures pour votre autorisation. » J’avisai un restaurant façon de parler où je dégustai un repas qu’auraient dédaigné les cochons, j’en suis sûre ! Une lavasse de chou insipide fit taire ma faim. J’étais à l’heure pour la réouverture des bureaux. Une Berlinoise sans complexe laissait entendre qu’elle allait pouvoir faire libérer son mari, qu’il ne croupirait pas longtemps à l’ombre de sa cellule. « Madame Schmidt, s’il vous plaît, c’est à vous !

- Monsieur le gardien, de quel droit cette inconnue passe-t -elle avant moi ? s’étonna l’effrontée mégère.

- Faites excuse, la dame Schmidt était déjà là ce matin, elle a donc priorité sur vous ! »

Droit de visite au parloir avec mon mari

Munie de l’autorisation, je fus introduite dans une pièce qui disposait d’une table et de quatre sièges. Mon mari me rejoignit accompagné d’un vieux garde débonnaire. Après les effusions, je voulus donner des provisions à mon époux.

Le gardien me dit qu’il était strictement défendu de fournir quoi que ce soit à un condamné : bafouer cette interdiction était puni de mort. « Qui me dit que vous n’avez pas planqué un revolver dans le pain ? Voilà peu, un gardien a été assassiné de cette manière au cours d’une tentative d’évasion.

- Constatez par vous-même, Monsieur le Surveillant, que dans ces bouts de gâteau et de Brötchen, il est matériellement impossible d’y dissimuler une quelconque arme ! » Après nous avoir fraîchement menacés de sanctions, le vieux bonhomme, un officier à la retraite, partit volontairement vers la fenêtre, fit mine de ne pas voir mon apport de nourriture. C’était un bon Allemand paternel, vétéran de 14-18. Un quart d’heure d’entretien en tête-à -tête est vite passé : mon mari était très inquiet du sort funeste qui l’attendait. Je le quittai, la mort dans l’âme.

Demande de révision de son procès

Que faire ? J’avisais un bureau placé dans l’entrée de la prison. Lors de mes démarches, je peux dire que j’ai bénéficié de beaucoup de chance car je tombais, miracle, sur un avocat, plein de prévenances, à qui j’expliquais mon malheur. Originaire de Mettlach et connaissant le bassin houiller, cet officier de justice compatit à mon triste sort. « Madame, ne désespérerez pas, la guerre va se terminer, me dit-il . Il nous faut absolument retrouver l’avocat qui a défendu votre mari. A lui de plaider favorablement la cause du prévenu et d’insister sur le fait que votre époux a passé son enfance en France, je pense que c’est une raison majeure pour faire réviser son procès !

- Oui, mais que dois-je entreprendre ?

- Je vais téléphoner pour vous arranger un rendez-vous chez l’avocat qui a défendu votre mari en 1 ère instance, me glissa-t -il en feuilletant ses notes.

- Mais après, que dois-je envisager ? lui demandai-je, fort angoissée.

- Vous allez faire appel pour un nouveau jugement, je vais demander au planton de transmettre au Herr General une requête pour vous autoriser à revoir votre mari et lui expliquer les arguments de défense qu’il lui faudra adopter. »

Le jeune factionnaire hésitait à transmettre le message, craignant l’ire de son supérieur en prétextant avec malice qu’il était en réunion de travail. Sur l’insistance de l’avocat, le jeune commissionnaire partit mais pour revenir nous prévenir que le général était injoignable. Le Justizoffizier finit par menacer le commis en lui intimant l’ordre express de frapper à la porte du bureau du Herr General. Finalement je repartis avec le précieux sésame, le haut gradé devait être de bonne humeur. Le lendemain, je rencontrai dans son cabinet d’affaires le Doktor Jostes, avocat auprès de la cour, qui m’apparut être un personnage rassurant. Il fut à la hauteur de la tâche quasi insurmontable qui l’attendait au cours du procès de révision. « Votre mari est un insensé, il est fou d’avoir tenté deux escapades. A -t-il pensé à sa famille et aux lourdes conséquences que sa désertion allait entraîner.

Je ne préjuge rien de bon, vous êtes sous le coup de la loi des représailles (Sippenhaft). Adolphe Schmidt a été condamné à la sanction suprême. Je constate que vous habitez en territoire français, à proximité de la Sarre. Votre époux est quasi Français, me dites-vous. Je veux bien tenter un recours, mais avez-vous de quoi payer mes honoraires ? Ce sera 70 Reichsmark ! » Aïe ! Je ne disposais que d’un pauvre pécule, je vivais très chichement, et après paiement de mon loyer, de mes frais de chauffage et de la cotisation obligatoire de 2 Mark au Parti, j’étais pauvre comme Lazare. Sans l’aide généreuse de ma mère pourtant veuve, je n’aurais pas pu joindre les deux bouts et m’en sortir. Après avoir revu Adolphe pour lui positiver son cas grâce à l’appui de Jostes et ayant resubi au passage les attaques du cerbère des lieux, je repartis à Freyming pour trouver le fameux viatique financier auprès de la tante et de l’oncle d’Adolphe, très en colère après leur neveu. Allemand d’origine, le couple venait de gravir l’échelle sociale ; en effet, comme l’oncle S. était devenu le bras droit du Betriebsführer (directeur) des houillères de Merlebach, il voyait d’un très mauvais œil le comportement coupable du rejeton de la famille. (Après guerre, mari et femme connurent le camp de dénazification du Fort-Queuleu à Metz, cf. photo de l’oncle posant avec Adolphe).

Revenue à la prison militaire de Posen pour remonter le moral à mon mari, je tombai sur l’avocat-officier si coopératif qui m’avait conseillé de sensibiliser

les juges sur l’éducation à la française inculquée à Adolphe. « Voyez-vous, mes recommandations ont porté leurs fruits, votre mari a pris une peine de 15 ans de réclusion à Börgermoor... »

Au camp de Börgermoor

Adolphe fut transféré le 27 juillet 1944 de la Haftanstalt de Lingen au Strafgefangenlager Börgermoor sous le matricule 663/44, dans le Lager 1, baraque 4. Mes malheurs n’étaient pas finis pour autant. Un beau matin d’août, je reçus une convocation m’enjoignant de me présenter en début d’après-midi dans les locaux du Polizei Amt de Merlebach. La pièce était remplie de monde. Je demandais à revenir tantôt, ayant charge de deux enfants. Un rustre, sûr en la victoire finale du Reich (siegessicher), m’apostropha comme la dernière des traînées. « Laissez-vous divorcer ! Ce mécréant mérite son sort, basta ! »

Je sortis très déconvenue de cette rencontre explosive. L’oncle d’Adolphe, un faisan doré qui avait des relations importantes avec les instances du parti, n’intervint jamais pour plaider en faveur de son filleul. En désespoir de cause, j’allai voir mon voisin de palier, l’officier SS à qui j’expliquai ma misère, telle une parfaite dramaturge. Il me conseilla vivement de divorcer en apparence si je ne voulais subir les dures représailles du parti. Le lendemain, revenue au siège administratif de Merlebach, je tombai sur un chef de poste très conciliant.

« Je compte engager une procédure de divorce. Pour ce faire, il me faut en parler à mon mari qui est incarcéré et je n’ai pas de titre de transport (Fahrerlaubnis)... - Venez, je vous le fais remplir immédiatement », me fit le grassouillet préposé-chef, fier de ses deux poignards qui décoraient son ventre proéminent. Je partis aussitôt pour le Emsland, une région tourbeuse dans l’Allemagne du Nord. Lorsque je descendis à la gare de Ems, je me renseignai auprès d’un quidam sur la direction à prendre pour rallier le camp des forçats.

« Ha, ha, ha ! vous allez chez les criminels (Verbrecher), eh bien ce n’est pas la porte à côté ! Il existe ici une ribambelle de camps construits fort justement dans le secteur pour mettre au pas tous ces malfaiteurs et scélérats qui n’ont que ce qu’ils méritent ! Il vous faudra bien cavaler. »

Ces accueils intempestifs d’inconditionnels du régime vous minaient le moral. Il me fallut constamment demander mon chemin. Au bout d’un moment, je

rentrai chez un photographe pour connaître la direction à suivre. J’avais des hauts talons, ce n’était pas la meilleure façon de croquer la distance. Une cliente, en fait une demoiselle qui avait entendu ma question, et dont le frère

avait lui aussi été lourdement condamné, vint à mon secours. Elle m’indiqua le chemin à prendre.

Il me fut impossible dans un premier temps de trouver un taxi, je continuai à cheminer pour tomber quelque 4 km

plus loin sur un garagiste, pas commode pour un pfennig. Il était en train de s’affairer sur sa voiture, me précisant

que dès qu’elle serait prête, il m’emmènerait sur les lieux de l’emplacement du camp, mais que je

devais impérativement être de retour à 16 heures sur le lieu de la halte, qu’il partirait sans attendre.

Arrivée enfin à destination, je me pointais à l’entrée de service. « Was wollen Sie ? beugla un cerbère.

- Je voudrais rencontrer mon mari.

- Etes-vous munie d’un billet de visite ?

- Non, je ne savais qu’il fallait disposer d’une autorisation. A qui dois-je m’adresser pour l’obtenir ?

- Au Lagerführer ! Mais il n’est pas là, il est parti dans la plantation de légumes (Plantage).

- Je suis venue de loin, de Lorraine, du Westmark si vous voyez où se trouve cette région. J’aimerais pouvoir rencontrer mon mari pour discuter des formalités

du divorce, savoir s’il est disposé à l’accepter.... »

Le chef de camp m’accorda le droit de visite ; mon mari approuva le soi-disant divorce dont la procédure allait m’éviter la déportation. Mes lettres manuscrites envoyées qui signalaient aux instances juridiques ma nouvelle condition maritale m’épargnèrent les affres de l’emprisonnement.

Ma description du camp

J’ai vu les pauvres bougres déambuler en pyjama rayé dans les allées du camp, ils marchaient pieds nus dans les sabots et se faisaient houspiller sans arrêt. Ainsi, ai-je observé un prisonnier en train de demander au gardien la permission de passer devant lui. « Erlauben Sie dass ich vorbei gehen darf ? » Si la réponse était négative, le malheureux restait planté devant le garde jusqu’à ce qu’il obtienne l’autorisation de circuler ! Mon époux a gardé des cicatrices indélébiles suite aux tabassages répétés qu’il a dû endurer après son évasion. La nourriture se résumait à une soupe extra fluide, les condamnés étaient entassés comme des sardines sur leur litière, étaient debout à 4 heures du matin pour l’appel : il fallait tenir à deux tel ou tel camarade victime d’évanouissement.

A la fin de la guerre, durant un bombardement anglais, les prisonniers se sauvèrent alors qu’ils étaient occupés à creuser des fosses. (S’agissait-il de liquider les détenus pour les enfouir dedans ?) Mon époux se cacha dans une ferme de Pappenburg. A l’arrivée des British, ils hissèrent un chiffon blanc. Il fut libéré par les Anglais. Hospitalisé durant de nombreux mois en raison des mauvais traitements subis, il pesait 43 kg à la fin de sa captivité. De son vivant, il ne s’est jamais longuement attardé sur les chicanes avilissantes et la mise à l’ombre (Dunkelarrest) dignes des KZ qu’il a vécues. Il a effectué des travaux exténuants au-dessus de ses forces, sans vrai matériel (sinon la bêche et la pioche) pour creuser des fossés de drainage, travailler à la corvée d’empierrage de chemins, cultiver et récolter les produits de maraichage.

Dans l’hôpital belge où il récupérait des sévices endurés, il rencontra après guerre ses geôliers. Il fut sans pitié à leur égard et ne leur distribua aucun rab malgré les alliances en or et montres qu’ils lui proposèrent. Il exprima bientôt aux Anglais son envie de rentrer. Grâce à un certificat de bonne moralité établi par la mairie de Freyming, il obtint après enquête une autorisation favorable pour revenir au pays. Il acquit la nationalité française le 14 mai 1962.

Chant : Wir sind die Moorsoldaten.

1. Loin dans l’infini s’étendent de grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et

creux.

Refrain : Oh ! Terre de détresse où nous devons sans cesse piocher.

2. Dans ce camp morne et sauvage entouré d’un mur de fer, il nous semble vivre en cage au milieu d’un grand

désert.

3. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelles jours et nuits et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui

qui fuit.

4. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, Liberté chérie, je dirai : Tu es à moi.

Dernier refrain : Oh ! Terre d’allégresse où nous pourrons revivre (bis), aimer – aimer.

Historique : les « camps des Marais »

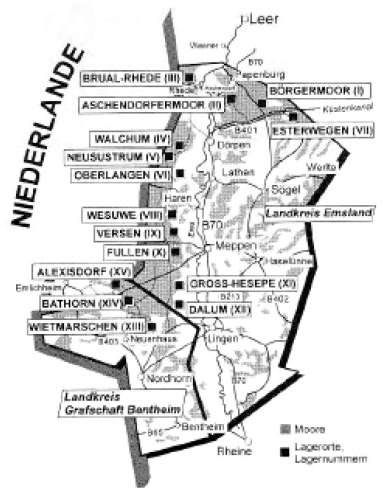

Dès le mois de mars 1933, 50 camps d’internement sont officiellement recensés en Allemagne gardés par des S.A. avant d’être livrés à la S.S. Hitler y jette nombre de ses opposants, communistes, syndicalistes, démocrates. Börgermoor, un des premiers camps nazis ouverts en 1933, est situé dans la région de l’Emsland, aux environs d’Osnabrück, région encore signalée aujourd’hui par les atlas comme marécageuse. L’univers concentrationnaire est en genèse : il s’agit dans cette première phase, d’un système punitif basé sur le régime disciplinaire et le travail forcé. Les Nazis ouvrirent quinze camps dans la région isolée de l’Emsland (nord-ouest de l’Allemagne, le long de la frontière hollandaise), qui furent regroupés sous l’appellation « camps des Marais ». Ils devinrent entre 1933 et 1945 des lieux de souffrance pour des catégories très diverses de détenus. Plus de 200 000 y vécurent souvent dans des conditions abominables. Le Prix Nobel de la Paix, Carl von Ossietzky, arrêté après l’incendie du Reichstag y trouvera la mort.

Börgermoor était rattaché au camp principal de Papenburg, qui comptait 17 camps annexes, sous la tutelle du Ministère de la Justice, avec le statut de Strafgefangenenlager. Voici le témoignage de l’un des rescapés anonymes de ce camp, publié en 1938 (Le Peuple allemand accuse : appel à la conscience du monde, préface de Romain Rolland, Editions du Carrefour). « Les camps de Papenburg se trouvent dans des régions comprenant des dizaines de milliers d’hectares de landes et de plaines marécageuses. C’est dans ce marais que les prisonniers doivent travailler, souvent dans l’eau jusqu’à la ceinture, par tous les temps, en été comme en hiver.»

Et voici le récit de Wolfgang Langhoff : « Les soldats du Marais sous la schlague des nazis : 13 mois de captivité dans les camps de concentration, traduit par Armand Pierha, Plon, 1935) : « Le tout est entouré d’une clôture de barbelés haute de trois à quatre mètres ; c’est une clôture multiple, c’est à dire qu’il y a quatre réseaux successifs de barbelés, avec, au milieu un chemin de ronde pour les gardes. Le camp n’est pas très grand : quatre cents mètres de périmètre environ. A l’extérieur de la clôture, près de l’entrée, se trouvent les baraques de la Kommandantur, les dortoirs et la cuisine des SS. C’est tout ! On ne voit rien d’autre. Aussi loin que porte la vue, c’est la lande. Mais pas une lande romantique. Elle est brune et noire, craquelée, coupée de fossés, une file de poteaux télégraphiques se perd à l’horizon. Sur une petite éminence, juste devant le camp, trois ou quatre chênes chauves ou rabougris. Devant la Kommandantur, un grand mât blanc avec le drapeau de la croix gammée. La garde du camp se compose de 80 SS. » (sources FNDIRP). Le Chant des Marais, ce Lied der Moorsoldaten qui est en quelque sorte l’hymne international des déportés, a été créé, on le sait, dans le camp de Börgermoor, camp de concentration ouvert parmi les premiers KZ en juin 1933.

Le mot Moor signifie marais, et la région de la rivière Ems (Emsland) était en effet à l’époque une vaste zone, le long de la frontière des Pays-Bas, marécageuse et inculte, de quelque 85 km de long sur 35 à 60 km de large. L’isolement des détenus et la volonté d’éviter les évasions avaient fait choisir cette province déshéritée. Mais une autre raison explique ce choix : on voulait depuis longtemps drainer et mettre en valeur sur le plan agricole cette région supposée fertile.

Le régime dans les camps des Marais, tous les témoignages le confirment, ne le cédait d’ailleurs en rien en brutalité, en cruauté, en violence aux KZ véritables. Il s’agissait de « recréer la paysannerie de l’Emsland dans une nouvelle forme d’agriculture » et pour cela, de donner à 2 300 nouveaux colons 50 000 hectares défrichés à la main et viabilisés, en l’espace de dix ans ..... Les grands travaux d’assèchement des marais de cette région avaient été entamés par les jeunes du Service du travail au Reich. Activité volontaire depuis 1926 ce service, sous les nazis, était devenu obligatoire à l’âge de 18 ans en 1935 comme une sorte de mobilisation de six mois par le Reichsarbeitsdienst (RAD). En 1938, certains des jeunes du RAD utilisés dans l’Emsland furent transférés vers d’autres tâches, et il fallut les remplacer. On opta pour les détenus des prisons, (et plus tard les condamnés militaires) pour lesquels on fit encore construire des camps supplémentaires. Résultat : en mai et juin 1938 une série de nouveaux sites furent transformés en camps, prévus en général chacun pour 1 000 détenus, tous situés dans la région méridionale de l’Emsland, le long de la frontière néerlandaise. Les camps de la première génération, dans la zone nord, portaient des numéros (en chiffres romains) de I à VII. La numérotation se poursuivit pour ce nouveau groupe, atteignant finalement le numéro XV...

Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, rapidement écrasée, et dont l’armée est faite prisonnière. Le 29 septembre, c’est le Commandement suprême de la Wehrmacht (OKW) qui décide de réquisitionner 9 des 15 camps de l’Emsland pour y héberger ses prisonniers de guerre polonais, c’est-à -dire les camps VI (Oberlangen) et VIII à XV, camps plus récents érigés au sud de la province. Ces 9 camps seront rattachés momentanément ou durablement aux Stalag VI B et C. Les premiers prisonniers de guerre sont naturellement des Polonais, qui seront suivis en 1940 par des Français.

Avec la guerre contre l’URSS, les priorités d’Hitler évoluent. Défricher les marécages n’est plus aussi urgent, et la main-d ’œuvre carcérale doit être employée à des tâches plus immédiatement utiles, dans l’agriculture, ou dans des entreprises travaillant pour la guerre, dans la région ou ailleurs. On envoie même, en août 1942, 2 000 détenus des camps de l’Emsland dans un camp nouvellement créé au nord de la Norvège afin de travailler pour l’Organisation Todt à des fortifications et à la construction de voies de transport (cf. Joseph Zingraff, historique des FGA, Feldstrafgefangenlager). Ce Kommando Wiking connaîtra une forte mortalité. Un autre groupe de détenus de l’Emsland sera envoyé en octobre 1943 dans le nord de la France en « Mission spéciale X » pour des travaux du même genre. À partir de 1939, on trouvait dans les six camps du nord de nombreux condamnés militaires, soldats de la Wehrmacht accusés de délits divers (désertion, refus de service, mutinerie, désobéissance, lâcheté, défaitisme).

En 1945, 3 000 d’entre eux furent rassemblés au camp II (Aschendorfermoor). Ce sont les troupes canadiennes qui libéreront peu à peu, à partir du mois d’avril 1945, les camps de l’Emsland. Le camp n° II, Aschendorfermoor, avait été choisi pour rassembler les quelque 3 000 condamnés militaires et prisonniers dépendant du ministère de la Justice encore présents dans l’ensemble des camps du nord des Marais. Il avait subi les 18 et 19 avril un sévère bombardement et mitraillage de la R.A.F., destiné à détruire des batteries d’artillerie nazie installées au contact du camp. Les bombes incendiaires mirent le feu au camp qui fut totalement détruit, et environ 50 détenus furent tués. C’est dans ce même camp n° II que venait de se terminer l’extravagante odyssée du capitaine de Muffrika, celle d’un caporal nazi de 19 ans qui avait revêtu une tenue de capitaine trouvée au hasard des routes, et avait fait croire à des fuyards de la Wehrmacht qu’il avait mission de continuer à lutter, puis qui, sous le nom de capitaine Herold, les entraîna justement au camp d’Aschendorfermoor et, entre le 12 et le 18 avril, fit assassiner environ 150 prisonniers. Ce qu’il faut retenir en ce qui concerne le terrible ensemble des camps des Marais, c’est qu’entre 1933 et 1945 plus de 200 000 hommes (et un petit nombre de femmes) y ont été enfermés dans des conditions souvent épouvantables. Il faut savoir que dans ce nombre, en plus de 12 000 détenus des KZ, on compte environ 66 500 personnes condamnées par les tribunaux (ce qui ne doit évidemment pas signifier qu’il s’agissait dans tous les cas de prisonniers de droit commun au sens français, puisque les lois répressives nazies prévoyaient de lourdes peines pour d’innombrables actes qui auraient été considérés ailleurs comme d’une grande banalité, et dont bon nombre pourraient être considérés comme relevant du domaine politique).

S’y ajoutent plus de 100 000 prisonniers de guerre surtout soviétiques, français et polonais, plus de 10 000 IMI (Internés Militaires Italiens arrêtés après l’armistice signé par Badoglio), des déportés NN (Nacht und Nebel) néerlandais, belges et français regroupés au camp d’Esterwegen, des concentrationnaires envoyés du KZ Neuengamme pour construire le Friesenwall et 1 700 Polonaises, membres de l’armée Armia Kraiowa qui avaient pris part au soulèvement de Varsovie. La région de l’Emsland compte, il faut aussi le savoir, neuf cimetières rassemblant les restes de plus de 20 000 anciens internés ou déportés.

Les camps des Marais restent une notion vivante dans la mémoire de la déportation. Ils constituent pourtant un phénomène infiniment plus complexe qu’on ne l’imagine en général en France. (Sources Jean-Luc Bellanger).