Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Mergen Joseph né le 27. 10. 1921 à Freyming

Pour ne rien vous cacher, le séjour passé au R.A.D. d’octobre à décembre 1942 à Kirkel, près de Sankt-Ingbert, ne m’a pas plu du tout. Une caricature de la vie en collectivité !

A vrai dire, cette initiation prémilitaire n’avait aucun sens utilitaire à mes yeux. Le maniement incongru de la bêche et les activités fastidieuses en plein air m’apparaissaient puérils dans leur pratique. Pourquoi ces enfantillages, tout ce faux-semblant martial à vouloir nous dupliquer avant l’heure, à nous Mosellans, un service paramilitaire contraire à nos aspirations ! Et quel temps perdu à devoir subir les cassantes réunions d’endoctrinement, pensais-je ! A quoi rimait cette formation de base, pourquoi ce scoutisme à la Rambo, si je puis me permettre cet anachronisme ? D’aucuns avaient dit et les responsables hitlériens en premiers : « le RAD, au-delà du service civil qu’il constitue pour assurer l’avenir de la nation allemande, dégrossit sur le tas les néophytes et présage en bien leur future incorporation dans la Wehrmacht ! »

On m’avait même proposé en fin de session un poste de Vorman (du style, caporal de service) au camp de Téting en Moselle-Est, pour aller y encadrer les recrues. Non merci, même si je savais que ce trimestre que je pouvais gagner sur le cours de la guerre pouvait m’éviter un tant soit peu un départ précipité sous l’uniforme allemand.

Quinze jours après mon service du travail obligatoire au Reich, c’est l’appel pour la caserne de Regensburg. J’avais tout de suite tenu à rassurer ma mère veuve qui m’avait accompagné à la gare, lui demandant de ne pas s’inquiéter de mon départ à l’armée. Je ne percevais pas intérieurement ce malaise, cette inquiétude qu’ont évoqués des camarades mosellans partant chacun vers leur destin.

La guerre, j’en faisais mon affaire ; elle n’allait pas m’empêcher de dormir sur mes deux oreilles. Advienne que pourra ! Je partis sans appréhension, en ayant comme principe de ne jamais affoler ma chère mère pour laquelle j’aurais sacrifié tout l’or du monde. Pour sauver ma petite personne et échapper à l’incorporation, aurais-je pu consentir un seul instant au sacrifice de cette femme modèle en l’envoyant en déportation ? Vous savez, elle représentait tout pour moi. Il ne me serait jamais venu à l’esprit de me cacher derrière l’enclos d’une chèvre ou de filer en France profonde ; mon amour filial m’obligeait à endosser l’uniforme feldgrau. Avais-je d’ailleurs un autre choix ? A Regensburg, dans notre chambrée occupée en très grande majorité par des jeunes mosellans (dix compatriotes et un seul gars originaire de Hamburg), régnait l’opulence. Les cantines étaient bourrées de nourriture. Nous qui venions d’un terroir épargné quelque peu par le rationnement, nous ne connaissions pas les restrictions imposées en Allemagne alors que notre pauvre Hamburger n’obtenait jamais de colis familiaux vu la pénurie alimentaire subie par les habitants du Reich.

L’esprit de camaraderie a fait qu’il a pu bénéficier de nos largesses. Le Spies (adjudant) nous avait fermement prévenus : « Je n’ai rien contre le stockage de vos provisions dans les armoires. Mais gare à celui qui laisserait pourrir une denrée au lieu de la partager ! » Un de nos Mosellans, pingre comme Harpagon, laissa verdir un jambonneau plutôt que de songer à le trancher entre frères d’armes. Mal lui en prit ; l’adjudant irrité lui en passa l’envie au travers de séries époustouflantes d’exercices éreintants que le malheureux a endurés, avec arme et bagages, sur le terrain du parcours du combattant. Ma foi, si le gars est vivant, il doit s’en souvenir encore ! Le sens du partage, la solidarité et l’esprit de cohésion représentaient des valeurs très fortes dans notre régiment. Je le constaterai tout au long de mon séjour au front. On a écrit beaucoup d’horreurs perpétrées par la Wehrmacht ; je peux m’inscrire en faux pour dire que, dans notre compagnie, malheur au fantassin surpris en train de voler ou de violer ; il était sanctionné en conséquence suivant le code militaire intraitable régissant les lois de la guerre.

A Regensburg gare à celui qui manquait les offices religieux du dimanche. Là aussi on est loin du comportement barbare que certains auteurs critiques et mal renseignés ont voulu faire endosser à la troupe vert-de-gris.

Avant de descendre vers le Kouban, j’ai passé un stage de ski sur l’Arberberg, histoire peut-être de me familiariser avec les pentes du Caucase que les Allemands avaient investi l’année précédente sous les vivats des peuplades autochtones qui se croyaient à jamais débarrassées du joug communiste. Lorsque la Wehrmacht abandonna les steppes asiates face au réveil russe, les populations de la région d’Elitsa si avides du changement payèrent très cher leur volte-face. Mon Dieu ! moi qui n’avais jamais quitté ma ville natale, à part durant l’Exode qui m’a emmené dans la Vienne, je me retrouvais propulsé à des milliers de kilomètres, en terre étrangère. Que de routes, de petits chemins, de voies ferrées avons-nous empruntés avant d’arriver dans la tête-de-pont du Kouban. Le dépaysement était garanti. Pour passer le détroit de Kertch sans appréhension, le plantigrade aquaphobe que j’étais, éclusa une bouteille de cognac, noyant ainsi d’avance un prévisible mal de mer. Ce stress angoissant, je l’ai surmonté chaque fois à doses d’alcool lorsque nous embarquions sur l’élément marin, que ce soit en Mer d’Azov, ou en Mer Noire. Dans le Kubanbrückenkopf, la pression soviétique se faisait diablement sentir. Dans notre secteur avancé, en forme de doigt de gant tendu vers l’insaisissable pétrole de Bakou, nous manquions de ravitaillement et de soutien pour tenir tête aux Russes entreprenants.

Avant de descendre vers le Kouban, j’ai passé un stage de ski sur l’Arberberg, histoire peut-être de me familiariser avec les pentes du Caucase que les Allemands avaient investi l’année précédente sous les vivats des peuplades autochtones qui se croyaient à jamais débarrassées du joug communiste. Lorsque la Wehrmacht abandonna les steppes asiates face au réveil russe, les populations de la région d’Elitsa si avides du changement payèrent très cher leur volte-face. Mon Dieu ! moi qui n’avais jamais quitté ma ville natale, à part durant l’Exode qui m’a emmené dans la Vienne, je me retrouvais propulsé à des milliers de kilomètres, en terre étrangère. Que de routes, de petits chemins, de voies ferrées avons-nous empruntés avant d’arriver dans la tête-de-pont du Kouban. Le dépaysement était garanti. Pour passer le détroit de Kertch sans appréhension, le plantigrade aquaphobe que j’étais, éclusa une bouteille de cognac, noyant ainsi d’avance un prévisible mal de mer. Ce stress angoissant, je l’ai surmonté chaque fois à doses d’alcool lorsque nous embarquions sur l’élément marin, que ce soit en Mer d’Azov, ou en Mer Noire. Dans le Kubanbrückenkopf, la pression soviétique se faisait diablement sentir. Dans notre secteur avancé, en forme de doigt de gant tendu vers l’insaisissable pétrole de Bakou, nous manquions de ravitaillement et de soutien pour tenir tête aux Russes entreprenants.

Gêné sur nos bases de l’arrière perturbées par l’activité des partisans, mais aussi par des débarquements de l’infanterie de marine ennemie, l’Oberkommando des Heeres préconisa un raccourcissement du front. Si certaines unités repassèrent le détroit de Kertch pour s’enterrer fermement sur la pointe Est de la Crimée, notre division partit prêter main forte aux troupes bien mal en point dans la région de Nikopol.

La Wotanstellung qu’on allait maintenant devoir occuper, - une simple tranchée raccrochée au coude du Dniepr et reliée de manière rectiligne par Zaporoje et Melitopol à la Mer d’Azov-, constituait un rempart dérisoire face aux concentrations ennemies (cf. récit de Jean Ernst).

La Wotanstellung qu’on allait maintenant devoir occuper, - une simple tranchée raccrochée au coude du Dniepr et reliée de manière rectiligne par Zaporoje et Melitopol à la Mer d’Azov-, constituait un rempart dérisoire face aux concentrations ennemies (cf. récit de Jean Ernst).

Pour rejoindre notre nouvelle aire d’évolution, je me rappelle avoir traversé la mer d’Azov à la Menger Kirb (fête patronale de Freyming qui a lieu vers le 20 septembre) pour m’installer avec mon unité dans le secteur de Melitopol, sur lequel convergeaient les divisions rouges du Front sud commandées par Tolboukhine.

Que vouliez-vous, en cas de coup dur, c’était toujours notre division qui tombait dans la brèche pour redonner de l’allant à un front menacé ou percé ! De temps en temps, on soutenait encore la différence avec les forces d’en face. Mais ce n’était plus qu’une supériorité factice avec quelques exploits sans grand lendemain : je me souviens qu’à Zaporoje, 73 chars Panther laminèrent 150 T.34 russes. Goutte de prestige éphémère sur l’éruption rouge, puisqu’il fallut brûler un peu plus tard nos panzers victorieux, faute de carburant !

Le 9 octobre 1943, vers 10 heures du matin – une heure inhabituelle pour lancer une grande offensive-, commençait la bataille de la Wotanstellung. 45 divisions d’infanterie, 2 divisions motorisées, 3 brigades de chars et 2 corps de cavalerie s’avancèrent vers nos positions ; sur un front de 15 kilomètres, l’artillerie soviétique martela 15 000 obus à l’heure, soit un obus par mètre ! Les divisions allemandes fondirent comme beurre au soleil. Par exemple, la 111ème I.D qui nous rejoindra plus tard comme unité de réserve en Crimée ne comptait plus que 200 hommes ! La nôtre, la 73ème I.D. recensait encore 170 combattants portant fusil.

Le 24 octobre 1943, les armées du général Tolboukhine, en rangs serrés, percèrent nos nouvelles lignes établies derrière Melitopol puis foncèrent sur l’isthme de Perekop, porte d’entrée nord de la Crimée. Leur but manifeste était de reconquérir l’île et d’y encercler les forces allemandes. L’assaut final allait durer du 20 avril au 12 mai 1944. Mais en attendant, la XVIIème Armée allemande refusait énergiquement de céder les droits de passage de Perekop et de Kertch dont la perte ouvrirait les portes de la Crimée aux libérateurs.

Je revenais de permission. La situation était des plus critiques. A Odessa, une infirmière de la Croix-Rouge allemande me demanda les raisons de mon empressement à vouloir me jeter dans la gueule du loup. C’est vrai, pourquoi retourner en Crimée ? Pour moi qui avais connu le mal-vivre au front et maudit mon sort, la camaraderie passait au-dessus des considérations personnelles, je ne pouvais pas laisser mes compagnons dans le pétrin. Et Dieu sait si j’en avais perdu ! des amis d’enfance de Freyming, des compagnons de route allemands, avec le cœur sur la main, qui auraient sacrifié père et mère pour vous secourir. Ces attitudes fraternelles forgent le ciment d’une amitié incommensurable.

Ainsi, Ilitch originaire de ma ville, blessé sur la presqu’île de Kertch, bloqué à trente mètres de notre ligne de résistance est mort exsangue lorsque nous l’avons récupéré au cours de la contre-attaque menée en soirée. Mon cousin Mergen René, nous l’avons déniché, blessé grièvement à la cuisse, dans le secteur de Melitopol.

Ainsi, Ilitch originaire de ma ville, blessé sur la presqu’île de Kertch, bloqué à trente mètres de notre ligne de résistance est mort exsangue lorsque nous l’avons récupéré au cours de la contre-attaque menée en soirée. Mon cousin Mergen René, nous l’avons déniché, blessé grièvement à la cuisse, dans le secteur de Melitopol.

Alors que tous les supplétifs hiwi servant dans notre unité avaient été sauvagement assassinés à coups de crosse par leurs propres compatriotes, les Russes l’abandonnèrent inconscient à son triste sort. Sans la reprise de la ferme dans laquelle se mourait mon parent, jamais plus nous n’aurions entendu parler de lui. René fut sauvé, mais incomplètement remis, il mourut jeune après guerre des conséquences de sa blessure. Lorsque j’ai obtenu l’insigne d’argent pour 15 jours de combats rapprochés endurés sur le saillant de Kertch, j’ai écrit à maman : « Ne t’inquiète pas pour moi. Je n’ai toujours pas vu de Russes, je suis toujours cantonné loin derrière le front... » La pauvre ! Si elle avait pu imaginer un seul instant les moments intenses d’atroce émotion que j’avais vécus en terrassant mes adversaires, que n’aurait-elle pas envisagé ? Mon Dieu, si elle n’avait pu qu’entrevoir l’état dans lequel j’avais réussi à passer au travers des combats de la dernière chance en Crimée, elle n’en aurait plus dormi des nuits entières ! A la baïonnette, nous avons culbuté l’ennemi. Lui aussi, nous rendait la pareille. C’était l’enfer sur terre. Notre front ne tenait qu’à des parcelles insignifiantes de terrain qu’il nous fallait maîtriser parce qu’à vingt mètres de nous, des intrépides tout aussi déterminés que mes enragés copains, fourbissaient leurs armes pour tâcher à leur tour de nous surprendre, de contre-attaquer pour investir notre remblai ou de neutraliser un talus de voie ferrée. La guerre, je m’en rendais compte, c’était la souffrance insupportable d’hommes au feu qui n’avaient d’autre pensée dans cette mêlée sauvage, que de sauver leur peau contre celle de leur ennemi. A ces moments-là, il n’y avait plus d’idéal, plus de patriotisme, aucune valeur, aucun respect des droits de l’homme ou du sens de l’Histoire. Non, la guerre n’est jamais propre !

Déserter ne m’est jamais venu à l’esprit ; pourtant les tracts fleurissaient dans le secteur. La vision du Soviétique pacifique n’était qu’une chimère de l’esprit ; à la vue des cadavres mutilés, il n’était guère encourageant d’aller se constituer prisonnier chez eux. Et puis dans notre compagnie, régnait une telle cohésion pour sortir les copains du merdier que je ne me sentais pas le courage de les abandonner ; non, l’amitié n’était pas un vain mot en cette période noire. Nous aurions traversé l’enfer pour notre Oberleutnant Garmisch. Un chef attentionné envers ses hommes, partageant avec eux au plus près de la ligne de feu, la rude existence du fantassin crotté. « Nur den Starken gehört das Leben. La vie n’appartient qu’aux plus forts ! » Maxime combien cruelle qui écartait sans pitié, en période de guerre, les plus faibles du camp féroce des vainqueurs ! Pourquoi nous enliser en Crimée alors que les Russes poussaient partout leur avance sur l’ensemble des fronts s’étendant d’une ligne de Leningrad jusqu’à Odessa ? Le Südabschnitt encaissait de plein fouet cet esprit de reconquête nationale du territoire. Alors que le Russe s’enfonçait victorieusement dans les plaines de l’Ukraine, oui, que faisions-nous, si loin de nos bases ? Hélas, la géopolitique a ses raisons que la raison du simple soldat ne connaît pas !

Historique de la guerre en Crimée (sources Paul Carell, Verbrannte Erde, Schlacht zwischen Wolga und Weichsel)

Hitler savait qu’en lâchant cette forteresse, ce porte-avions terrestre en Mer Noire, disait-il, il verrait déferler plus vite que prévu les hordes sur le sanctuaire sacré du Reich. Le bastion de Sébastopol, cette épine dans le pied du colosse russe, constituait un verrou stratégique bloquant les incursions de l’escadre rouge dans cette grande mer intérieure. Comment faire taire les inquiétudes des alliés du Pacte d’Acier sinon qu’en s’accrochant bec et ongles à l’île ? Antonescu le Roumain voyait se rapprocher la menace d’une invasion par le littoral. Où diantre, le ministre de l’armement, Albert Speer, irait-il se ravitailler en essence si les champs pétrolifères roumains de Ploesti devenaient une cible de choix pour les avions Yak ? Le roi de Bulgarie qui s’était opposé violemment au départ des troupes fascistes postées dans le Kouban en septembre 1943, comment allait-il prendre la chose ? Il fallait aussi se concilier les bonnes grâces des dirigeants turcs de la Sublime Porte, cliente commerciale de première importance dont les transports vitaux pour l’économie du Reich passaient par le Détroit des Dardanelles. La Turquie, alliée discrète de Hitler, était une pourvoyeuse généreuse de chrome, ce métal indispensable pour forger les nouvelles armes secrètes de la victoire. En cas de lâchage de la Crimée, ne basculerait-elle pas dans le camp anglo-américain ? Voilà pourquoi, la stratégie commandait cette présence indispensable de la XVIIème Armée allemande en Crimée, placée sous les ordres du général Jänecke.

La Chancellerie de Berlin se voulait optimiste pour sa sauvegarde d’autant plus que le 1er Fliegerkorps y assurait la maîtrise des airs. Et pour éviter un nouveau Stalingrad, la Kriegsmarine promit un ravitaillement conséquent aux assiégés qui, eux, ne perdirent pas de temps dans le retranchement de leur chasse gardée. Ils créèrent deux ceintures défensives pour retarder l’investissement de l’île : 1) la ligne renforcée entre Perekop et la lagune de Siwash et 2) le détroit de Kertch, entrée Est où j’étais stationné. Les avions géants Gigant participaient aux livraisons de la garnison bloquée tandis que les destroyers roumains et les vedettes rapides allemandes accompagnaient les convois de ravitaillement. Le général Jänecke ne versait pas dans l’optimisme béat, mais il se voulait rassurant car l’état-major soviétique se montrait prudent dans la reconquête ; ses pilotes inexpérimentés constituaient des proies faciles pour les chasseurs chevronnés de Deichmann. Certes, si la XVIIème Armée ne disposait plus de tanks, elle détenait encore une artillerie des plus belliqueuses. On ne perdit pas de temps, sachant que les jours de présence de la garnison allemande étaient comptés.

Une nouvelle position, la Gneisenaustellung, fut érigée devant le secteur avancé du port fortifié de Sébastopol. Dans cette enclave située au sud de l’île et représentant le tiers de la superficie insulaire, aérodromes et aires de stockage logistique permettaient d’entretenir sans appréhension l’espoir d’un rapatriement échelonné, pensait sereinement l’ensemble de la troupe. De quoi voir venir l’ennemi avant le réembarquement puisqu’en deux semaines, foi de l’amirauté et de Doenitz, on pouvait embarquer hommes, bêtes, matériel et même en dernier lieu, les Roumains qui manquaient singulièrement de pugnacité !

Notre 73ème division dépendait du 5ème Armeekorps dirigé par le général Allmendinger. Pour la petite histoire, le 49ème Korpset le 5ème formaient la XVIIème Armée. Mais les Soviétiques, depuis la récupération du secteur de Nikopol mi-février 1944, depuis la bataille victorieuse de Tcherkassy, suite au réinvestissement du Dniestr et après la prise triomphale d’Odessa, se sentaient des âmes de conquérants. Finies les tergiversations et la préservation de la flotte de guerre soviétique dans les ports lointains de la Mer Noire ou dans les havres sécurisants à l’arrière de la Mer d’Azov ! Za Rodinu ! Vers la Victoire !

Retraite en Crimée

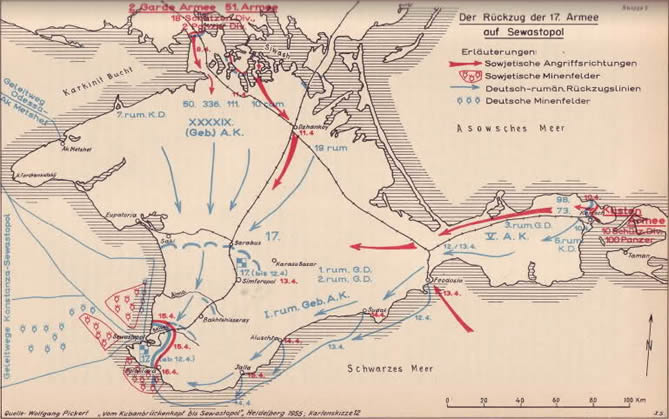

Après la perte du barrage de Kertch, pourtant férocement défendu où j’ai obtenu l’insigne d’argent pour bravoure face à l’ennemi, nous nous sommes retirés vers l’ouest de la péninsule. Le projet Aigle (Studie Adler) avait prévu un verrou sur la Gneisenaulinie pour permettre aux troupes allemandes de converger vers Sébastopol et d’y programmer un embarquement étalé sur trois semaines.

Le lundi de Pâques, le 10 avril, un déluge ininterrompu de feu s’abattit sur notre secteur. L’affolement gagna nos rangs. Les Russes lisaient dans le jeu allemand ; les ordres roumains étaient donnés en clair. Aucun silence radio, aucune précaution d’usage par le téléphone n’avaient cours ! Il ne fallait pas être devin, non plus, pour voir que nos troupes pliaient bagages précipitamment : les réserves et les trains d’équipage inutiles brûlaient ostensiblement ; on faisait exploser les points d’appui et les barils d’essence. Alarmé par cette débandade, se sentant animé par les ailes de la victoire, l’ennemi mobile poussait sur nos talons. Encroûtés par des semaines de vie sédentaire passée à Kertch, les fantassins dont je faisais partie eurent du mal à couvrir en trois jours une retraite de 250 km.

Le lundi de Pâques, le 10 avril, un déluge ininterrompu de feu s’abattit sur notre secteur. L’affolement gagna nos rangs. Les Russes lisaient dans le jeu allemand ; les ordres roumains étaient donnés en clair. Aucun silence radio, aucune précaution d’usage par le téléphone n’avaient cours ! Il ne fallait pas être devin, non plus, pour voir que nos troupes pliaient bagages précipitamment : les réserves et les trains d’équipage inutiles brûlaient ostensiblement ; on faisait exploser les points d’appui et les barils d’essence. Alarmé par cette débandade, se sentant animé par les ailes de la victoire, l’ennemi mobile poussait sur nos talons. Encroûtés par des semaines de vie sédentaire passée à Kertch, les fantassins dont je faisais partie eurent du mal à couvrir en trois jours une retraite de 250 km.

Quelques avions allemands assurèrent encore un semblant de couverture aérienne, heureusement leur présence dissuada provisoirement les pilotes de l’aviation rouge de venir jeter le trouble dans nos colonnes. Quel joli carton auraient-ils pu enregistrer en mitraillant nos convois affolés circulant à découvert ! Des milliers de chevaux (27 000) furent abattus. Pauvres bêtes attendant placidement le coup de grâce et basculant du haut de la falaise dans le vide ! Des milliers de véhicules, (on parle de 30 000 camions), furent balancés dans la mer. Rien ne devait tomber dans les mains ennemies avant notre transfert, maintenant proche, sur les navires réquisitionnés, se disait-on. Devant la force armée placée sous la direction du général Iéremenko comprenant douze divisions, une brigade de chars et une aviation plus entreprenante, notre 5ème Corps d’armée (73ème I.D, 98ème I.D et deux divisions roumaines) se retira par les défilés montagneux de l’île. Ayant appris que l’ennemi poussait sur Simféropol et qu’il pouvait de ce fait couper notre retraite, nous avons bifurqué vers la côte. Yalta était un passage obligé. Nous arrivâmes fourbus et exténués dans les faubourgs de Sébastopol.

Le port connaissait une grande activité ; les services particuliers, les trains d’équipage, les blessés, les prisonniers embarquaient en bon ordre, en tout 7 000 hommes journellement. A ce rythme, il suffisait de résister 8 à 10 jours pour récupérer toute la XVIIème Armée. Quelle mouche subite piqua donc à nouveau le Führer pour qu’il arrêtât net un rapatriement qui avait commencé sous de bons augures ? « Il faut tenir Sébastopol ! Résister sur place ! Ce seront autant de forces qui manqueront aux Russes pour leur grande offensive d’été. Le pétrole roumain m’est trop précieux... » plaida Hitler. Sa décision lourde de conséquences allait tourner à la tragédie pour les défenseurs bloqués comme des rats auf der Insel Krim. Nous atterrîmes dans les quartiers nord de Sewastopol (prononciation allemande) flambant sous le feu adverse. Si résister sans recul fut le mot d’ordre, survivre devint le credo quotidien dans ce dédale lunaire de bunkers, de tranchées et d’abris pilonnés sans arrêt. Désolations !

Schroeder Henri de Hombourg-Haut disparut à côté de moi dans les ruines de la ville. Filant le long d’une grande bâtisse, cible de tirs de concentration ennemie, nous eûmes encore le temps de plonger simultanément dans un soupirail au moment où explosait un obus au-dessus de nos têtes. Chacun pour soi ; ici la rapidité d’exécution rimait avec survie. L’enfer se déchaînait à proximité. Dans ces conditions, on ne demande pas son reste, on file, croyant l’ami sur ses talons, au milieu des rugissements des orgues-de-Staline, dans la poussière et les gaz brûlés. Pas un moment de répit, il fallait sauter par-dessus les tranchées, reprendre la course hors d’haleine, se planquer, repartir. Hélas, au moment de rejoindre les éléments épars de la section, le malheureux ne se trouvait plus derrière moi.

Schroeder Henri de Hombourg-Haut disparut à côté de moi dans les ruines de la ville. Filant le long d’une grande bâtisse, cible de tirs de concentration ennemie, nous eûmes encore le temps de plonger simultanément dans un soupirail au moment où explosait un obus au-dessus de nos têtes. Chacun pour soi ; ici la rapidité d’exécution rimait avec survie. L’enfer se déchaînait à proximité. Dans ces conditions, on ne demande pas son reste, on file, croyant l’ami sur ses talons, au milieu des rugissements des orgues-de-Staline, dans la poussière et les gaz brûlés. Pas un moment de répit, il fallait sauter par-dessus les tranchées, reprendre la course hors d’haleine, se planquer, repartir. Hélas, au moment de rejoindre les éléments épars de la section, le malheureux ne se trouvait plus derrière moi.

Devant les lignes de résistance de Sébastopol en ruines, la Stavka avait engagé de grands moyens en mettant en mouvement 600 tanks, 6 000 gros canons et lance-roquettes et 470 000 hommes.

Nos forces s’épuisaient. Il nous fallut reculer vers le dernier réduit, en livrant des barouds d’honneur pour calmer la pression du chasseur sachant la proie à sa portée. La 1. Leichte Flotille du Kapitänleutnant Gieles nous embarqua par bateau vers le port de Balaklava. Notre état-major craignait un débarquement ennemi sur nos arrières. Postés sur les hauteurs de la ville de Balaklava, nous disposions d’un superbe panorama. Mais ce fut son seul charme, car l’armée soviétique lorgnait également sur ces collines stratégiques dans le but évident d’écraser sous ses feux constants la marine et l’aviation allemande cantonnées maintenant dans leur dernier réduit. Perdre les hauteurs signifiait perdre l’île et compromettre définitivement le rapatriement salvateur. Un malheur supplémentaire vint s’ajouter à notre détresse ; une tempête légendaire sévissait en Mer Noire et contrecarrait de ce fait l’embarquement des troupes. Devant la violence des flots, les frêles esquifs affrétés retournèrent pour la plupart dans les ports roumains. En même temps, un chaos indescriptible s’installait ; une panique généralisée faisait converger les troupes débandées vers les quais d’embarquement improvisés. Certains fantassins s’entretuèrent sur les passerelles d’accès ; sur les pontons bondés s’amassaient les rescapés. Deux grands paquebots disparurent corps et biens, seuls quelques rescapés purent être repêchés. Combien d’autres moururent noyés, mitraillés par les avions, ou torpillés sur leur rafiot par les sous-marins russes ? Après maints efforts, j’eus la chance d’embarquer sur le paquebot de luxe Romania.

Joie de courte durée. En pleine mer, le navire devint la proie des flammes sous les tirs adverses. Que faire moi qui avais en aversion l’eau ? L’instinct de survie me commanda d’arracher le gilet de sauvetage à un mort gisant dans les coursives mitraillées. Scènes dantesques ! Malgré le feu qui léchait les superstructures, certains soldats s’accrochaient désespérément au bastingage, inutile bouée de secours qui les entraînerait tout à l’heure au fond des abysses. Sauve qui peut ! Ne sachant pas nager, je sautai à l’eau, advienne que pourra. Quelques heures après, transi de froid, en état de léthargie avancée, on me hissa à bord d’un navire de secours. Alors que je me remettais lentement de mon ankylose, déjà fondaient sur nous d’autres rapaces d’acier qui s’en donnèrent à cœur joie, n’étant plus dérangés par notre chasse devenue inexistante parce qu’elle ne disposait plus de terrains pour atterrir. Le Commandant et l’équipage qui évoluaient sur le pont moururent sous la mitraille alors que dérivait désemparée notre embarcation touchée qui coula bientôt. Recueilli à nouveau, j’assistai, après mon second naufrage, au ballet des pilotes tirant sans vergogne sur les épaves chargées de blessés. Ce n’est que bien plus tard que nous fûmes halés vers le port de Constanza. Pour survivre à mon odyssée, il me fallut trois bateaux pour rallier ce havre de paix ! Par quel incroyable miracle, avions-nous réussi, tels des ludions désemparés flottant vaille que vaille entre deux eaux grêlées par le mitraillage des avions, à ne pas sombrer dans le ventre tumultueux de la Mer Noire ? En descendant à quai, les quelques rescapés que nous formions, dignes émules du prophète Jonas, s’embrassèrent. Dommage qu’à cet instant, nous n’ayons pas eu l’honneur des échos de la presse ! Me serais-je d’ailleurs reconnu sur les clichés suggestifs des reporters de guerre ? J’étais déchiré de partout, le sang séché collait à mes membres.  Le pantalon en lambeaux témoignait de nos combats d’arrière-garde dans les massifs épineux de Balaklava, lieu de victoire franco-britannique sur les Russes en 1851. Que m’importait l’histoire ancienne ! Les moments de joie intense passés, je me dirigeai vers mon Oberleutnant pour lui rappeler son vœu : en effet, je lui avais arraché la promesse d’aller se recueillir avec moi dans une église si nous nous en sortions indemnes. «Vous constaterez, mon lieutenant, que mon ange gardien était avec moi. Sous ses ailes, je n’ai jamais douté de la protection divine » souriais-je, heureux de mon sort de rescapé. Pourquoi cette insistance à vouloir nous recueillir ? Bien avant ces événements tragiques, le hasard voulut qu’un jour, l’Oberleutnant Garmisch et moi-même, pénétrâmes ensemble dans une église et là, sur le mur de l’autel, surplombant la nef, un écriteau frappa mon regard : « Seht hin ob ein Leid grösser ist wie meinen.Regardez le bois de la Croix pour vérifier si une souffrance (au monde) est plus grande que les miennes. » Fort de mes convictions chrétiennes, j’avais fini par convaincre le gradé protestant de confier, lui aussi, sa protection à Dieu. Il me le promit, mais vous savez, tous les hommes remplissent les églises lorsque cela sent le soufre dont raffole Belzébuth ! Le danger passé, adieu belle intention ! Rescapé de l’épreuve, l’officier faisant fi du vœu prononcé tantôt, s’en sortit avec une pirouette en me disant que toute cette ferveur et cette croyance étaient du Quatsch, de la connerie ! Lien de cause à effet, lors de notre retour en Pologne, il tombera mort lors de notre premier combat là-bas.

Le pantalon en lambeaux témoignait de nos combats d’arrière-garde dans les massifs épineux de Balaklava, lieu de victoire franco-britannique sur les Russes en 1851. Que m’importait l’histoire ancienne ! Les moments de joie intense passés, je me dirigeai vers mon Oberleutnant pour lui rappeler son vœu : en effet, je lui avais arraché la promesse d’aller se recueillir avec moi dans une église si nous nous en sortions indemnes. «Vous constaterez, mon lieutenant, que mon ange gardien était avec moi. Sous ses ailes, je n’ai jamais douté de la protection divine » souriais-je, heureux de mon sort de rescapé. Pourquoi cette insistance à vouloir nous recueillir ? Bien avant ces événements tragiques, le hasard voulut qu’un jour, l’Oberleutnant Garmisch et moi-même, pénétrâmes ensemble dans une église et là, sur le mur de l’autel, surplombant la nef, un écriteau frappa mon regard : « Seht hin ob ein Leid grösser ist wie meinen.Regardez le bois de la Croix pour vérifier si une souffrance (au monde) est plus grande que les miennes. » Fort de mes convictions chrétiennes, j’avais fini par convaincre le gradé protestant de confier, lui aussi, sa protection à Dieu. Il me le promit, mais vous savez, tous les hommes remplissent les églises lorsque cela sent le soufre dont raffole Belzébuth ! Le danger passé, adieu belle intention ! Rescapé de l’épreuve, l’officier faisant fi du vœu prononcé tantôt, s’en sortit avec une pirouette en me disant que toute cette ferveur et cette croyance étaient du Quatsch, de la connerie ! Lien de cause à effet, lors de notre retour en Pologne, il tombera mort lors de notre premier combat là-bas.

De Roumanie, la division taillée en pièces et qui avait laissé nombre de prisonniers aux mains russes, se reconstitua. Je me sentais perdu et comme étranger face à l’arrivée de nombreuses recrues inexpérimentées.

Puis, transitant par la Hongrie, nous arrivâmes en Pologne où les troupes soviétiques s’avançaient. J’ai été le témoin de l’insurrection de Varsovie, capitale que nous avions investie tandis que les Russes machiavéliques laissèrent s’épuiser la brillante résistance des insurgés. J’ai assisté à la reddition du général Bor en le voyant jeter son fusil aux pieds du vainqueur. Je me souviens encore entendre la question d’un officier de cavalerie polonais, tombé prisonnier et qui avait combattu nos troupes : « Serai-je fusillé ? » Depuis l’automne, on sentait dans tous les échelons que c’était le début de la fin. Les Allemands intrépides résistaient de leur mieux, surtout à l’idée de savoir que leur territoire national allait être inexorablement investi par la Horde rouge. Mais que faire contre le surnombre ? Une canonnade ininterrompue de trois jours suivie d’une masse humaine innombrable nous fit reculer. Comment riposter à la surpuissance avec une cartouchière de cinq balles, notre seule arme de réplique ?

Début décembre 1944, bénéficiant d’une permission, je me retrouvais bloqué à Forbach, à sept kilomètres de la ville de Freyming qui était occupée par les Américains si généreux en obus tombant sur le bassin houiller mosellan. Alors que je tentais un premier passage pour rejoindre le domicile familial, un Messin transfuge eut la jambe arrachée à mes côtés. Secouru par les services sanitaires allemands, comment s’en sortit-il, surtout lorsque les autorités hospitalières de Sarrebruck apprirent sa qualité de déserteur ? A Morsbach, il était inutile de pointer son nez au coin de la rue face aux obus yankee d’une rare précision. Le S.S. qui tenait position me rappela les précautions d’usage à prendre pour rejoindre les miens. Il ne s’alarma pas outre mesure de mon désir de me soustraire à mon unité, peut-être trop pris par la fièvre du combat. « Nous sommes seize hommes pour tenir une ligne de résistance qui va la ville de L’Hôpital au village de Folkling ! » gémit-il. Pour franchir le no man’s land, j’arrivai à me procurer des habits civils au restaurant Houllé du village de Morsbach.

Je pensais que le plus dur était fait en rejoignant le domicile familial. Pensez-vous ! Lors de l’offensive de von Rundstedt dans les Ardennes en décembre 1944, die Amiss’ (sobriquet donné en Allemagne aux soldats américains) avaient demandé aux incorporés de force cachés ou déserteurs de se signaler dans les mairies. Mal nous en prit. On nous transféra vers les camps de prisonniers allemands de Cherbourg. Ce furent pour moi les pires mois de la guerre. La captivité fut horrible, comparée à mon vécu personnel. Les G.I’s nous chicanèrent en cet hiver malsain ; pour vous situer le décor, les épluchures de pommes de terre mal lavées figuraient à notre menu. Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé !...

« Chante, me glissera un des prisonniers, nous allons bientôt être libérés.

- Non, camarade, je ne chanterai que lorsque je serai vraiment libre. »