Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Ernst Jean †

« Chère Madame Simon, Je vous écris en ce 1 er juillet 1944 de l’hôpital d’Arendsee suite à votre courrier daté du 28 juin que je viens de recevoir.De suite, je veux vous répondre, j’aurais voulu le faire bien plus tôt mais cela s’avéra impossible du fait de mes graves blessures. Et lorsque je repris pleinement possession de mes moyens, je ne souhaitais plus me remémorer les événements terribles que j’avais vécus avec Gilbert, votre fils, et surtout, je ne voulais pas vous commenter les circonstances dramatiques de sa disparition.

S’il vous plaît, comprenez-moi, il faut du temps au temps pour évacuer le drame effroyable que j’ai vécu si douloureusement avec Gilbert Simon (Feldpost 29268) pendant plus d’une semaine, en février dernier, avant d’en parler à nouveau.

Revenu sain et sauf de la tête-de-pont du Kouban après mon passage réussi au-dessus du détroit de Kertch et après mon évacuation miraculeuse de la Wotan Stellung avec les survivants de notre 111 ème division d’infanterie le 27 octobre 1943, j’ai pu bénéficier d’un congé avant de rejoindre ma Marschkompanie, basée à Hanau au bord du Main. Cette unité était en attente de départ vers le front aux environs du 20 novembre.

J’ai connu à ce moment-là Gilbert lors du rassemblement de cette compagnie à Hanau, ainsi que quelques autres Lorrains. Nous passâmes par Vienne, Budapest, Jassy et Odessa avant d’arriver dans la grande boucle du Dniepr (le 25 novembre, Ndr). Après la ventilation des soldats effectuée à Nikopol, nous partîmes direction Melitopol où stationnait notre unité. Je pris Gilbert avec moi dans l’état-major du 36ème Régiment de pionniers-fantassins.

Comme il avait été déclaré G.V .H . (Garnisonsverwendungsfähig Heimat = employable dans une garnison en Allemagne) et non K.V . (Kriegsverwendbar = utilisable à la guerre), il atterrit de ce fait dans une section chargée de construire des ponts à l’arrière du front. Je puis vous assurer qu’il se trouvait toujours en sécurité à quelques kilomètres derrière la H.K .L., la ligne principale du front. Pendant ce temps, c’était le 19 décembre 1943, je fus envoyé dans une autre unité, parfaire durant une semaine, une formation de Panzerknacker, destructeur de chars.

Nous avions entretemps appris que les Russes allaient bientôt lancer une grande offensive. J’étais séparé de votre fils mais j’avais constamment de ses nouvelles grâce au contact relationnel que je maintenais avec le poste de commandement du bataillon. Lors de la grande offensive soviétique déclenchée dans la nuit du 1 er au 2 février 1944, Gilbert se trouvait dans une localité du nom de Cerenaïa, située à 3 km derrière le front. L’attaque ennemie fut précédée par de lourds bombardements d’artillerie ; les salves tirées par les canons russes tambourinèrent ininterrompues sur nos positions.

Puis l’attaque fondit sur nous. La première vague d’assaut fut anéantie, les fantassins ennemis arrivaient bien groupés, homme contre homme, sur une large ligne. Le feu de l’artillerie adverse qui tempêtait furieusement sur nos positions établies à l’arrière fut ramené sur la nôtre. Le tir de barrage démentiel dura deux heures, la fin du monde ! Subitement un silence incroyable s’établit avant que n’apparurent leurs panzers, suivis de leur infanterie. La nuit était éclairée comme en plein jour par d’innombrables lucioles. Nous tirâmes des fusées étoilées de couleur rouge à l’horizontale au-dessus de nous.

Ainsi prévenue par ce signal d’appel au secours, notre artillerie tira sur nos positions pour stopper l’assaut, la riposte fut poursuivie par nos mitrailleuses qui tiraient elles-aussi dans la masse grouillante. Lorsque le jour apparut, le champ de bataille était parsemé de morts et de tanks calcinés. Je pus rejoindre le village dans lequel était positionné Gilbert. C’était une vision spectrale (gespenstisch), il n’y avait plus de village, rien que des décombres.

J’y retrouvais encore quelques gars rescapés ; notre petit groupe reconstitua un nouveau verrou de sécurité. J’avais eu beaucoup de chance dans cet enfer : mon calot avait été perforé et mon fusil troué par un éclat d’obus. Que m’importait ces dégâts, j’étais parvenu sain et sauf à l’arrière et ce n’était pas rien ! L’unité de Gilbert s’était retirée vers le fleuve lorsque le feu roulant s’était abattu durant la nuit sur nos avant-postes. Le lendemain, son unité nous rejoignit et nous gardâmes durant quelques jours le village de Cerenaïa. Puis vint la retraite. C’était terrible, le dégel était apparu. Avec la gadoue jusqu’aux genoux, il fallut s’en sortir en combattant, avec le feu russe constamment sur nous.

Gilbert était à mes côtés, je lui disais de s’agripper à moi dans la boue. Nous avions le bonheur de disposer de chaussures à lacets. Tous ceux qui portaient des bottes furent victimes du Schlamm, cette fange piégeuse que nous appelions raspoutitsa. Les bottes restaient engluées, les gars se retrouvaient pieds nus et dans ce cas ils se savaient irrémédiablement perdus à cause des gelures contractées.

Aucune ambulance n’était là pour les secourir. Nous atteignîmes la localité de Demitrowka où s’étaient déjà ancrées des avant-gardes de la redoutable 8 ème Garde des armées de Staline. Il y eut à nouveau de lourdes contre-attaques, nous devions impérativement rejoindre le fleuve et le traverser. Dans le secteur que nous devions atteindre, le Dniepr est profond de 12 mètres et s’étend ici sur 8 km, dans ce qu’on appelle la Plagna, un immense bras-réservoir marécageux du fleuve (s’écrit en russe Planha). Gilbert était toujours là, mais il souffrait de profondes gelures aux pieds. Plus d’une fois, je le hissai sur des charrettes tirées par des chevaux, à cause de ses douleurs. Lors de notre attaque effectuée du côté de Malaya Lepeticha et Boloya Lepeticha, nous avions pu récupérer les canots des avant-gardes ennemies qui servirent à nos unités à traverser l’impressionnant cours d’eau.

Là, nous bénéficiâmes de la présence miraculeuse du général-colonel Schörner qui assura notre sauvetage. Plus tard les historiens épilogueront sans doute longtemps sur l’odyssée inhumaine vécue là-bas. Ce qui est sûr, ce fut sa connaissance tactique de l’art consommé de la guerre qui permit cet exploit, je vous en parlerai lors de mon congé de convalescence. Après notre traversée réussie sur l’autre rive, nous formâmes un cordon de sécurité sur la berge abrupte.

Tandis que le Russe fonçait sur nous avec ses canots et tous les moyens disponibles qu’il avait pu réunir, intervint dans la foulée un puissant coup asséné par l’aviation ennemie qui nous attaqua avec ses avions au fuselage blindé. C’était des Iliouchine I et II qui nous couvrirent de bombes et qui utilisèrent leurs mitrailleuses de bord pour tirer en rase-mottes afin de nous anéantir. Nous n’étions plus en capacité de combattre, on nous rappela à l’arrière pour être rafraîchis dans une nouvelle unité.

Gilbert était toujours là. Le lendemain, on nous versa dans la ligne de feu, il fallait qu’on reprenne un ravin par contre-attaque. Lors de cette attaque, Gilbert est tombé, pratiquement tous les camarades furent terrassés. Sur la compagnie, il ne resta que 5 survivants. Gilbert avait été atteint d’une balle en pleine tête, je l’ai vu étendu par terre mais je n’ai pas pu le secourir tant le feu était meurtrier.(Pieux mensonge, la réalité sera plus cruelle ! Ndr) Ce jour-là, nous quittâmes onze fois notre position et onze fois il fallut aller la reprendre aux Russes !

Je n’ai pas connaissance qu’un sous-officier ait pu désigner Gilbert comme estafette, c’est d’ailleurs invraisemblable car Gilbert était présent à mes côtés durant l’assaut, il n’y avait que deux mètres qui nous séparaient. Ma version des faits est véridique, toute autre assertion est fausse. Le commandant du bataillon vous a-t-il communiqué de plus amples renseignements ? Ou bien l’un de nos officiers ?

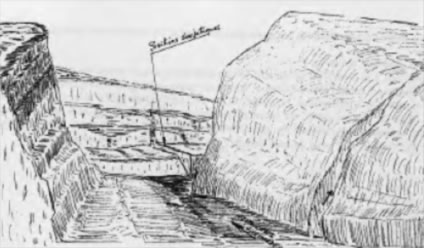

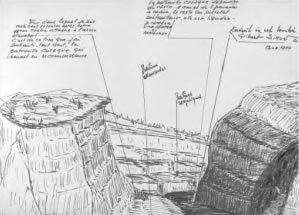

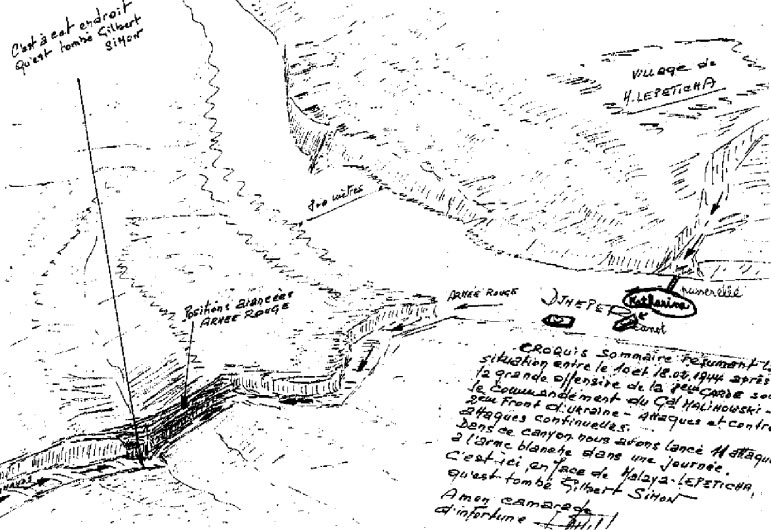

Dès ma permission et lorsque je pourrai à nouveau marcher, je viendrai vous rendre visite pour vous relater de vive voix les péripéties de sa mort mieux que je ne les aurais évoquées à travers une simple lettre. Je vous joins un plan sommaire des lieux où est tombé Gilbert le 12 février 1944 lors de la bataille entre Marinskoje et Apostolowo (cf. plan au début de la lettre suivi de 3 dessins des lieux tragiques). Je veux clore ma missive, mal rédigée à cause de ma main droite mutilée et qui est encore bandée car, elle aussi, a beaucoup encaissé. Permettez, chère Madame Simon, de vous exprimer mes plus sincères condoléances. Jean Ernst vous salue et partage avec vous, qui êtes écrasée par la douleur, sa peine silencieuse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déroulement des faits antérieurs avant la blessure de Jean Ernst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 janvier 1944

Il fait incroyablement froid, on peut difficilement respirer. L’un derrière l’autre, nous piétinons la neige épaisse et nous nous glissons vers notre HKL (Hauptkampflinie, ligne principale de défense du front) qui s’étend devant le village. Chacun rumine en solitaire ses pensées et a de quoi les entretenir en cette période d’inquiétude, car chaque nouvel ordre signifie un nouveau combat en vue, et donc une interrogation continuelle sur ses chances de survie. Même si le pionnier n’est pas habité ou rongé par le doute morbide, il n’en demeure pas moins vrai que ce dernier aura du mal à transporter les lourdes caisses, en sus de son fusil qui pèse bigrement sur l’épaule.

Il essaie aussi de garder continuellement une main au chaud avec laquelle il devra saisir à tout moment sa mitrailleuse et pouvoir l’utiliser, en cas d’intrusion ennemie. Beaucoup d’autres soucis l’assaillent, tels les codes des lucioles et le mot de passe à retenir (qui changent quotidiennement, Ndr). Nous espérons encore avoir l’occasion de reconnaître au mieux l’emplacement de nos futures positions tant qu’il fait jour, avant qu’Iwan n’attaque.

7 janvier 1944

Nous sommes installés dans la position que nous avons sommairement pu consolider avant la nuit. A chaque heure s’opère la relève. Nous pouvons ensuite dormir trois heures si l’on trouve de la place convenable dans l’abri. Et à nouveau une heure dehors et ainsi de suite. Souffler un peu, c’est ici impossible. Rien n’est plus primordial que la veille de la sentinelle pour assurer la sécurité de tout le groupe. Provenant du village d’en face et traversant la cuvette, l’ennemi avance vers notre position.

Nous ne sommes que 38 hommes. Le sergent et le lieutenant donnent les consignes : laisser d’abord approcher au plus près puis tirer à courte distance. Voilà maintenant les tirs en gerbe d’une mitrailleuse ennemie qui arrivent sur nous en sifflant, ils proviennent de la bordure du village tenu par l’adversaire. Un des canons antichars ennemis argumente chacun de nos mouvements par une rapide bordée d’obus. Mais alors survient soudain l’invraisemblable ! En peu de temps, au point qu’aucun d’entre nous n’a vécu un tel phénomène, le ciel s’obscurcit et un mur gris accompagné d’une violente tempête de neige descend de la nuée et s’avance sur nous. La bourrasque est si forte qu’on ne retrouve plus son chemin.

Agripper sa propre mitrailleuse apparaît alors pour le moins ridicule, car l’arme est devenue entièrement glacée, obturée par le verglas qui l’empêche de tirer. Des silhouettes ombrées sautent par ci par là, comment savoir si ce sont des amis ou l’ennemi ? Le bruit sourd de la culasse qu’on arme a, en ces instants, un son très particulier ; on ne peut apprécier dans sa ligne de mire aucune distance, aucune direction ni sélectionner une cible de choix. Ce qui est sûr, c’est que le danger est là, tout près. Iwan est posté à quelques mètres de nous. Avec les fusils et pistolets, nous résistons. Savoir si l’on a atteint l’adversaire, on ne peut le constater que rarement. Aucun d’entre nous ne peut donner de renseignements clairs, il n’existe aucune cohésion, aucune liaison ; chacun ignore ce qui se passe chez son voisin. Nous tirons sur des ombres qui s’aventurent devant nous, provenant de devant, de derrière, de gauche et de droite.

Nous n’apercevons plus la section voisine, il n’y a plus de ligne. Mais nous faisons confiance à nos camarades qui en attendent autant de nous. Le chef de groupe nous a ordonné de tenir la position. Il est clair que la position serait perdue si un guerrier quittait son poste. Si sa sMG arrête de tirer faute de munitions, le fantassin continue de répliquer avec son fusil, son pistolet et ses grenades. Souvent, en ces moments tragiques, un fusil peut être déterminant. Après trois heures de tempête blanche, le ciel s’éclaircit, la moitié du village brûle. Le crépuscule voit toujours la compagnie garder ses positions. Ainsi, comme on le constate, ce fut un jour difficile que chaque homme a dû passer seul dans le froid, au dehors. Et le sifflement des balles continue sans répit. La parfaite visibilité donne aux deux partis d’incomparables occasions d’atteindre leurs cibles. Le fantassin sort- il sa tête hors de son trou pour voir et tirer, il doit alors compter sur la balle mortelle venue d’en face ! S’il reste abrité, il doit accepter l’idée angoissante de l’ennemi qui rampe vers sa position et imaginer qu’avec une baïonnette brandie par l’adversaire, le malheureux sur le qui-vive prépare sa propre fin !

8 janvier 1944

Devant Wersch Rogatschik Signification des lucioles : 1 cartouche rouge = tir vers l’ennemi, 2 rouges = tir de barrage roulant, 1 verte = suspension de tir, 2 vertes = allonger le feu de tir provenant de nos arrières pour soutenir notre progression. De nouvelles difficultés apparaissent, je suis dans le poste de commandement de la compagnie établi dans une maison qui tient encore debout. Dans un des coins, s’affaire une équipe de mitrailleurs qui n’arrive pas à réparer l’engin. Le chef de compagnie distribue les dernières munitions. Dans un autre coin, des blessés légers sont assis à table, ils restent silencieux et visiblement satisfaits car atteints par un Heimatschuss convenable, blessure juste comme il faut à propos de laquelle beaucoup de fantassins rêveraient d’en être à leur tour les heureux détenteurs. Mais les blessés graves qui sont couchés dans la paille, seront-ils extraits du chaudron ?

Quelques-uns des nôtres essaient de les rassurer avec des petits mots de réconfort, là où ça (le mensonge) prend. Au milieu des gémissements nous arrivent les rapports pour signaler que les munitions sont épuisées. Nous ne possédons individuellement plus que 5 cartouches. Lorsqu’on tend l’oreille vers la forêt, l’on entend distinctement « Urräh » sortir des gosiers russes. Une impression de gorge sèche liée au danger mortel vous triture l’esprit, il n’y a aucune aide à attendre de l’extérieur. La grande leçon de cette guerre qu’on nous a inculquée, c’est surtout de ne pas compter sur du secours extérieur mais uniquement sur soi-même.

C’est une épreuve qui apparaît très difficile sur le coup mais qui une fois surmontée, devient quelque temps plus tard un autre test ardu à passer face à un nouveau danger encouru ! Maintenant il nous semble que c’est la fin. Pourquoi devons-nous seuls garder cette position ? Il faudrait économiser des vies, oui pourquoi tenir ce bout de tranchée ? Que représente Wersch Rogatschik à l’échelle de la grande Russie ? Voilà ce que nous ruminons mais ces divagations ne nous sont d’aucun secours ! La nuit se passe dans une attente stressante qui met nos nerfs à rude épreuve. (cf. photo ci-dessus d’une tranchée conquise à W. Rogatschik, Jean Ernst est à l’arrière-plan).

9 janvier 1944

Si nous quittions maintenant la maison en feu, nous serions irrémédiablement déquillés les uns après les autres. Mais que nous reste-t -il comme autre choix ? Etre grillés ou abattus ? Qu’adviendra-t -il de nos blessés ? Concernant les malheureux estropiés, nous ne leur sommes d’aucun secours. L’on sent qu’ils nous quémandent un coup d’œil rassurant et qu’ils attendent en gémissant sur leur fatale destinée. Ainsi va notre existence, la Peur sur nos talons. Le Gruppenführer ordonne que les dernières munitions seront à tirer au coup par coup et qu’il nous faudra crier « Hurra » le plus fortement possible pour tétaniser l’assaillant.

Ceux qui connaissent l’effet démoralisant du « Urräh » et du « Hurra » sur le mental du combattant solitaire, en appréhendent eux-mêmes la signification. Dans le village, l’on perçoit subitement une pétarade de coups de feu ; des détonations retentissent à gauche devant nous et même devant notre maison. On entend nettement l’éclatement strident des obus russes.

Aussi bizarre que cela paraisse, je vois maintenant des silhouettes feldgrau sauter, des grenades voler vers les canons. Nous crions « Hurra », une de nos sections s’élance, il y a du mouvement, nous poursuivons les fuyards. L’invraisemblable a réussi ! Iwan qui nous a attaqués avec des forces considérables faiblit et cède du terrain. C’était un assaut désespéré que nous avons tenté pour alléger la pression, nous avons pu libérer dans un sursaut héroïque les camarades de la Stabskompanie du Grenadier Regiment 36 (le Major nous félicite, cf. photo).

Nous pouvons maintenant secourir les blessés et les diriger vers la halte des premiers secours. Le lieutenant Müller étant grièvement atteint à la tête, je l’ai traîné en lui fixant un câble (que j’ai coupé) sous ses aisselles, sur bien 200 mètres, et j’ai réussi à le ramener en sécurité, sous le feu ennemi. Il est inconscient, il a une horrible blessure à la tête mais il peut espérer néanmoins s’en sortir. J’ai utilisé les bandes de nos trousses de secours respectives, je les ai appliquées pour arrêter l’hémorragie. Ce gars doit impérativement pouvoir être sauvé. J’ai glissé dans son livret de solde un papier mentionnant que je l’ai extrait de la ligne de feu dans une neige profonde. J’étais seul, ce ne fut pas facile, mais j’étais fier d’avoir pu sauver le chef de compagnie le 9 janvier 1944 aux environs de 15 heures. Signé, Jean Ernst de l’Infanterie Pionier Kompanie 9 de la 111 ème Division d’Infanterie.

Lettre du 16 janvier 1944

Chers parents, Je dispose de quelques jours de congé (du 9 en soirée jusqu’au 16) et je me trouve hors de la zone de combats de la division sur ordre de notre commandeur. Je n’ai plus de papier à lettre à ma disposition comme il serait d’usage de le faire pour vous donner de mes nouvelles, même par ici. Je pense avoir oublié les bonnes manières, (Jean écrit sur le verso d’un recueil de poèmes allemands, Ndr). Je vous envoie aussi de nombreuses photos que j’ai faites à la veillée de Noël et que j’ai pu faire développer ici. Un courrier de la division va être expédié et j’ai obtenu l’autorisation d’y glisser quelques lignes avec les clichés. Voici un rapide résumé des événements de Noël et de la nuit du 25 au 26 décembre 1943. Vous avez sans doute pu entendre les rapports de la Wehrmacht à ce sujet.

Je n’ai pas pu, ni recevoir ni expédier du courrier. J’étais de garde avec ma Leuchtpistole (lance-fusées), lorsque vers 15 heures je fis feu et donnai l’alarme. Iwan s’était glissé silencieusement à 10 mètres devant mon trou lorsque 5 gars surgirent face à moi. Je tirai aussitôt deux grenades tandis que les Iwans répliquaient avec leurs mitraillettes. Ils lancèrent des lucioles rouges ce qui fit tambouriner leur artillerie deux heures et demie sur nos positions.Puis ils arrivèrent sur nous, homme à homme au coude à coude, avec plusieurs sections d’assaut. Je tirai en continu avec ma mitrailleuse dans l’attaque. Puis, du Nord arrivèrent leurs tanks accompagnés à nouveau de troupes de choc. Nos canons antichars 7,5 et 8,8 cm brisèrent l’assaut. Nous avons anéanti 36 blindés et les combats ne cessèrent qu’aux environs de 20 heures. Ensuite, c’est nous qui avons été impliqués dans la contre-attaque et avons pu réinvestir nos positions précédentes.

Mon bon camarade, le sous-officier Winter, est tombé de même que beaucoup de camarades de la compagnie. C’est de cette manière que nous avons passé Noël, pas d’enfant Jésus dans la crèche mais en contrepartie, du froid, de la neige épaisse et les spécialités de Staline ! Dans le corps-à -corps, j’ai été légèrement blessé à l’œil gauche par un coup de poignard. Mon visage est enflé, le docteur dit que ce n’est pas grave, juste une blessure de chair ouverte. Hélas, cela n’a pas suffi pour que ma blessure devienne prétexte à un rapatriement. Dès que nous serons sortis de l’encerclement, je vous écrirai d’autres renseignements, il y aurait tant à commenter. J’espère que vous avez reçu de la correspondance du colonel. Procédez avec précaution avec ces choses (photos, Ndr), pensez toujours que « l’ennemi écoute avec ». Je vous donnerai de mes nouvelles dès que possible. Je vous envoie des saluts froids de la steppe, à bientôt.

Jean Jean Ernst a malheureusement égaré certaines pages de son manuscrit, d’où des vides dans son agenda....

30 janvier 1944

Vers 18 heures, alors que les « ravitailleurs » s’apprêtent à partir vers l’arrière (au village de Cerenaïa) pour nous ramener de quoi desserrer le ceinturon, j’entends des bruits devant mon poste de mitrailleuse. Je tire aussitôt une luciole blanche et je vois, à environ 30 mètres de distance, une forme couchée. Je crie fort : « Stoï, Parole » et sur ce, je m’exclame en allemand « Kennwort » et j’arme mon MG 42. Je perçois un bruit étouffé : « Sdajus towaritsch ne stre latze ». Je crie aux camarades de ne pas tirer sur le déserteur. Je l’appelle : « Towaritsch, iddi souda ». En même temps, mon pistolet expédie une nouvelle fusée qui illumine la scène enneigée. « Towaritsch, iddi souda, viens ici. » La silhouette rampante s’approche, guidée par mon appel.

Le Russe n’est pas armé, je l’agrippe par le col pour le culbuter dans la tranchée. Je confie mon MG au tireur n° 2 en lui recommandant une extrême vigilance. Le soldat russe est ramené dans notre bastion que nous avons blindé à notre manière, avec les moyens du bord. Le pauvret s’agenouille, me baise la main.

Il me supplie : « Panwy gawaritji russia ? Homme, parles-tu russe ?

- Ja panjiemaju, je comprends, lui dis-je.

- Towaritch, ja goladna. Camarade, j’ai faim.

- Tchass, moment’... skora. Un moment... après. » Je le fais fouiller à la recherche d’une arme ou d’une grenade cachée.

Je lui prends ses papiers et lui dis : «Woyna piocha, la guerre est mauvaise. Prasstitjija nji. Ça me fait de la peine. Dajti mniè pagalussta rasjätka. Je voudrai ton rasoir.

- Da, da. Spassiba karascho, Towaritch niemski ! Oui, oui, merci beaucoup, tu es un très bon camarade allemand.

- Ja Frantsusski, niet Niemski ! Je suis Français, pas Allemand.

- Ja panjemaju. Je comprends. »

Je lui demande : «Wy is kakoj tschjassti ? De quelle région viens-tu ?

- de O... près de la mer d’Azov. Ja studjänt. Je suis étudiant.

- Schto wy isutschjatji ? Qu’est-ce que tu étudies ?

- Mjädejitsina. Médecine.

L’adjudant Pausch m’interrompt et s’exclame : « Jean, je ne savais pas que tu parlais le russe ! (cf. photo de Pausch et Ernst dans la steppe).

- Oui, assez pour le comprendre et m’entretenir avec quelqu’un. Ecoute, ce gars est étudiant en médecine, disons Unterarzt (médecin en second). Avant d’avertir le bataillon, je voudrais connaître son nom et son âge.

- Jean, mais tout cela est annoté dans son livret.

- Laisse-moi donc faire... »

Peu après Pausch réapparaît : « Alors Jean, drôle de capture ?

- As-tu un peu de gnôle ?

- Oui. Pourquoi ?

- Donnes-en une gorgée au pauvre gus. Il a, en plus, très faim. Il m’apparaît encore plus malheureux et plus abusé que nous. Les Russes avancent partout, ce coco n’hésite pourtant pas à nous rejoindre, ce qui est le cas d’ailleurs de nombreux autres déserteurs.

- Goladna et khotschjetsa. Faim et soif » gémit le prisonnier.

- Je me rends compte que la faim et la soif sont également un fléau chez les soldats d’en face », conclut Pausch.

Après avoir avalé une bonne rasade d’eau, le Russe sourit : « Balischoji spassiba. Merci beaucoup. » Je dis au prisonnier : « Lorsque tu seras dans nos états-majors à l’arrière, tu diras toujours que tu as étudié, que tu es un Wratschi, un docteur. Tu seras bien traité. Je vais t’écrire une annotation dans ton livret comme quoi tu es volontairement venu chez nous comme « Déserteur ». Le Russe devient subitement un autre homme, il me dit qu’il détient des informations capitales qu’il ne peut dévoiler qu’à un officier. Il me supplie d’appeler mon commissaire politique.

- Nous n’avons pas de commissaires, mais des colonels qui sont tous des gens instruits. Wratschi, que sais-tu ? Ici, c’est moi qui suis commissaire. Je veux savoir et connaître ton secret sinon tu n’iras pas à l’arrière. Je peux te tuer ! et tout de suite. » Je réfléchis.

Quel homme peut bien être ce déserteur ? Est-ce un comédien venu très habilement d’en face pour nous débiter des salades et induire notre commandement en erreur ou bien a-t -il assez soupé des commissaires et dans ce cas dit-il vrai ? Angoissé, il me répond : « Cette nuit, grosse attaque des Russes. Les 3 ème et 4ème fronts d’Ukraine vont foncer sur la tête-de-pont et détruire tout ce qui s’y trouve.

- Et toi, tu viens chez nous mais alors tu seras également détruit !

- Certes, mais vous comprenez que moi je ne veux pas mourir. Je préfère mieux déserter avec des informations primordiales qui me garantiront la survie que de croupir en face, dans leurs affreux camps de Sibérie.

- Pausch, donne immédiatement l’alarme au bataillon et dis au Kommandeur que nous détenons un très important déserteur qui signale pour cette nuit une attaque de grande envergure. Pausch, je veux aller avec le prisonnier chez le colonel, c’est important pour nous ! Hans, viens avec moi et ouvre l’œil. Camarades, attention, cela va être dangereux cette nuit. Alarme critique. Surveillez le secteur. Iwan viendra. »

Et nous descendons dans l’abri de Pausch qui transmet les précieux renseignements à l’état-major qui est établi à Cerenaïa. J’obtiens l’autorisation de ramener le prisonnier avec le mot de passe. La nuit est sombre, la buée gèle à la moustache. On file le long du boyau de communication jusqu’à la tranchée de liaison, direction le village. Le Russe m’apprend qu’il s’appelle Piotr. Il marche devant moi, j’ai ma mitraillette en position de tir, c’est plus sûr. Piotr demande : « Katoryi Tschjass ? Quelle heure se fait-il ?

- Ssitschjass Bjäss Djissjitji Wossjim Giarmanja. Il est 8 heures moins 10 en Allemagne.

- Sskoljka Äta Sajmot ? Combien de temps cet interrogatoire va-t -il durer ?

- Poltschjissa, une demi-heure.

- Karascho, Spassiba. Très bien, merci. »

Arrêtés plusieurs fois par les postes de sécurité établis dans les tranchées de liaison, nous sommes à chaque fois testés pour le mot de passe. « Die Parole ? Le mot de passe ? » demande à nouveau un veilleur tatillon sur un ton sans réplique. - Station-service. Tankstelle. J’amène un prisonnier Iwan au bataillon. » Cette dernière sentinelle, très pointilleuse, nous interpelle : « Approchez-vous ? Votre unité ? Nom ? Puis, après un temps de vérification, elle dit sèchement : « Gut, vous pouvez circuler ! »

Vers 20 heures 15, nous longeons la position de l’artillerie située près d’une grosse meule de paille, étalée juste avant l’entrée du village. Là, nous sommes attendus par une patrouille de trois hommes. Ils ont la consigne de nous guider à travers le village jusqu’au poste de commandement où je dois aller faire mon rapport au Colonel. A notre arrivée au P.C., le prisonnier est tenu à distance et ne peut pas écouter ce que je raconte. Le premier officier Ia Kalden (Ia = officier d’opérations) me répond : « Vous savez, je suis visiblement intrigué par les propos que Pausch m’a transmis par radio (cf. photo de Kalden avec son état-major).

- Je tiens à vous dire, mon Colonel, que cet homme que je ressens honnête n’est pas téléguidé par la partie adverse pour nous communiquer une fausse nouvelle mais qu’il est bien un authentique déserteur. En tout cas, c’est l’impression qu’il m’a laissé lors de son premier interrogatoire. Il est instruit et a suivi des études de médecine. Il ne veut pas mourir...

- Nous, non plus, n’allons pas le tuer, nous ne sommes pas des monstres, n’est-ce pas ? sourit le Colonel.

- Bien sûr que non, mon Colonel.

- Conduisez le prisonnier chez moi !

- Mon Colonel, j’ai une sollicitation à formuler.

- Oui et laquelle ?

- Je voudrai pouvoir assister à l’interrogatoire.

- Pour quelle raison ?

- Je pense que notre médecin transfuge parlera de manière plus confiante si je l’assiste.

- Mais, bon Dieu, parlez-vous le russe ?

- Oui, mon Colonel, assez pour lui inspirer confiance.

- Bon, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais j’y pense, je ne vous ai pas encore félicité. Vous êtes un sacré tireur de mitrailleuse, intrépide de surcroît. Une courte rafale et adieu Iwan ! L’Allemagne sans prisonnier, donc moins de problème ! N’est-ce pas ?

- Mon colonel, on peut, certes, résoudre ainsi certains problèmes mais moi j’ai un autre point de vue.

- Et lequel ? (Le prisonnier vient d’entrer, je me tais...)

- Mon Colonel, puis-je par politesse dire un mot au prisonnier ?

- Oui, bien sûr.

- Piotr, Gjärmanija Kommandant karascho Natschanilk. Pierre, le commandant allemand est un bon chef.

- A quelle heure commencent la présentation et la confrontation ? » questionne le prisonnier. Un lieutenant interprète traduit aussitôt la question au colonel. L’officier supérieur rit et me dit : « Mon garçon, vous avez bien fait. Restez avec nous ! » L’audition commence : « Vos nom, prénom ?

- A... Piotr.

- Vos date et lieu de naissance ?

- 10 avril 1919 à O...

Le colonel esquisse un sourire et dit : « dites au Russe que j’étais à O... du côté de la mer d’Azov. Je connais bien son village natal. » (Récit écrit à l’époque communiste. J .E . n’a pas voulu divulguer le nom d’origine, de peur que le déserteur et ses proches encore en vie ne pâtissent du goulag, Ndr) Etonnement évident du Russe ! Ses traits se détendent, il est poli. On sent que c’est un homme instruit. L’officier l’interroge. Après les questions habituelles : unité, grade, etc..., le colonel Kalden arrive au vif du sujet. « Demandez-lui pourquoi il s’est sauvé ?

- J’ai été élevé dans une famille religieuse orthodoxe. Mon père est ingénieur dans une usine électrique, ma mère est pédiatre. Je suis un jeune médecin et j’ai étudié à l’université de S... J’ai déserté parce que je ne suis pas un communiste et également parce qu’on m’a continuellement brimé à l’armée. Je suis médecin d’une unité du front et je n’ai aucune autorité ; cela est réglé par nos commissaires qui sont tout puissants. Nous avons des blessés graves et aucun sulfamide à disposition. On peut difficilement les soigner.

- Et les blessés allemands, qu’en faites-vous ? » Le Russe ne sait d’abord pas quoi dire, il hésite puis il répond : « D’abord nous nous occupons de nos soldats, et après des Allemands s’ils ont eu la chance et n’ont pas été tout simplement abattus. Je suis médecin et j’aide chaque être qui a besoin de mon secours. Les commissaires ont une autre opinion, comprenez alors pourquoi je ne veux plus continuer à pratiquer ainsi. J’ai ma conscience et je crois en Dieu.

- Bon et quelle est donc cette information si importante que vous voulez nous communiquer ?

- J’ai appris que cette nuit, vers 1 heure, notre grande offensive allait démarrer. La tête-de-pont de Nikopol mesure cent vingt kilomètres de long et n’a qu’une profondeur d’environ trente kilomètres de l’autre côté du fleuve (il entend le fleuve Dniepr). La 5 ème Garde va attaquer du nord en direction de Krivoï-Rog-Apostolowo. Du sud-est viendront la 3 ème Garde et la 5 ème Armée de choc, direction les ponts du Dniepr près de Lepeticha ! La 5ème Garde et les attaquants venus du sud doivent tout cisailler et tout détruire derrière le Dniepr.

- Donc une bataille d’encerclement comme Stalingrad ? interroge le colonel.

- Oui, les officiers d’état-major précisent bien que ce sera un second Stalingrad. - Si vous avez dit la vérité, je vous promets un bon traitement et votre départ vers l’Allemagne. »

Le colonel s’adresse à ses officiers : « Donnez par code secret un appel-radio à la division. Alarme au plus haut degré, une attaque russe est attendue pour cette nuit. Transmettez en extrême urgence au général d’armée Schörner. Ramenez le prisonnier en sécurité à la division, qu’il dispose d’habits chauds et de nourriture avec ma lettre d’accompagnement. Tout est O.K . ? Alors exécution ! »

Je demande au colonel s’il me donne l’autorisation de reparler au prisonnier.

- Bien sûr, vous le pouvez.

- Piotr, nadjäjussi my sskora mvidunssja ! Pierre, j’espère que nous nous reverrons bientôt !

Le Russe répond : « Ja, my ouvidimjia odin dien. Nous nous rencontrerons sûrement un jour.

- Mon colonel, puis-je serrer la main au Wratschi ?

- Bien sûr, vous le pouvez.

- Da sswidanija Piotr ! » Il pleure et me dit une parole que je n’ai jamais oubliée : « Balischoji spassiba Frantsusski. Merci beaucoup, Français. » Je me suis retourné, j’ai salué le colonel et demandé : « Permettez que je regagne mon unité ?

- Non, vous resterez ici pour cette nuit. Vous irez d’abord à la cuisine pour y manger chaud, y prendre des cigarettes et déguster du Zielwasser (liqueur de plantes aromatiques pour accentuer l’adresse sur cible), le tout porté à mon crédit !

- Merci beaucoup, mon colonel.

- Et n’oubliez pas que je tiens à rediscuter avec vous. A tout à l’heure. »

Je file à la cuisine. Il était 21 heures 30. Si je me souviens, j’ai avalé là-bas une bonne soupe de semoule (gruau) de la valeur d’une gamelle, reçu une gourde remplie de café et deux paquets de cigarettes Ernte 23. Le cuistot compte me refiler un alcool brun de seconde qualité : « Halte, non pas de celui-là, je ne le supporte pas. Le colonel m’a bien dit de boire à sa santé et sur son compte !

- Comment ça, sur le compte du chef ?

- C’estça!

- Je ne t’en filerai pas ! As-tu une attestation signée ?

- Non, mais je dois retourner le voir. Si tu n’obtempères pas, prépare-toi dès maintenant à mon rapport qui sera sans complaisance pour toi !

- Mon saligaud, tu ne t’imagines tout de même pas que je vais te servir le champagne et encore en gants blancs ?

- T’as pas besoin de m’ouvrir la bouteille, je l’emmènerai en première ligne. »

Le bougre est entêté, prétentieux et radin. Je sais bien que ces messieurs les officiers veulent être servis comme des princes, sans payer. Alors, lorsqu’il s’agit de remercier un sans-grade... Sur ces entrefaites arrive un garde qui m’appelle : « J’ai ordre de vous ramener au colonel. » Le cuistot tout affolé gémit : « Mon gars, n’ fais pas le con. Reviens tout à l’heure ! » Je me dirige vers le bunker. «Avez-vous bien dîné ? Jeune homme, je voudrai m’entretenir avec vous entre quatre-z - yeux à propos de ce Wratschi. Dites, êtes-vous acteur ?

- Non, mais pourquoi cette question, Herr Oberst ?

- Vous m’avez donné l’impression d’être très sûr de vous, que vos mimiques et vos sollicitations pour lui tirer les vers du nez allaient de soit. Vous êtes assez habile pour répéter au prisonnier qu’il sera bien soigné histoire de cerner au mieux sa personnalité et le mettre en confiance. Ne vous êtes-vous pas posé d’autres questions ?

- Si, mon colonel. J’ai d’abord cru que le bonhomme avait été intentionnellement lâché devant ma position.

- Réponse intelligente. Mais qu’est-ce qui vous permet de justifier votre interprétation ?

- D ’abord, il s’est pointé droit devant notre mitrailleuse, à l’endroit où nous n’avions pas de barbelés mais il s’est avancé à ses risques et périls au milieu des mines.

- Pourquoi aucune rangée de barbelés, Donnerwetter, nom d’une pipe ?

- Nous avons préféré ne pas en installer pour faciliter la progression de nos patrouilles dans le labyrinthe des tranchées.

- Votre glacis me paraît facilement accessible ! Vous n’avez donc aucune autre sécurité ?

- Rassurez-vous, nous avons miné le coin et installé des Entlastungszünder (E.Z. détonateur à décharge), une arme diabolique. J’ai été initié un peu avant Noël à cette cochonnerie que je trouve perfide. Nous allons pouvoir rendre pareille fourberie à Iwan.

- Ah, cela m’intrigue ? Oui, parlez-moi de cet engin !

- On creuse d’abord un trou, on y place une planche sur laquelle on positionne le E.Z. bien calé dessus, avant de remonter son ressort percuteur. Pour ce faire, on tire sur le cordon de 1,50 m, cela débloque le levier de sécurité qui libère le cliquet du détonateur. On entend le mouvement du mécanisme qui s’enclenche et qui repousse le crayon d’amorce loin du percuteur. Au bout de 90 secondes, le bruit s’arrête, le E.Z. est amorcé et l’on ne risque rien puisque le percuteur a été préalablement neutralisé par le poids de la mine qu’on a placée dessus au moment de tendre le ressort. On peut aussi poser d’autres objets dessus : bidons d’essence, caisses de munitions, cartons de rations de guerre, bref, tout ce qui attire les mains voraces de l’adversaire. Il faut bien tasser la terre autour pour éviter la détection de la machine infernale.

Quiconque va neutraliser la mine ou soulever tout objet posé dessus, libère le percuteur qui va frapper la capsule d’amorce qui provoque la détonation, le tout en une fraction de seconde ! L’onde de choc va faire exploser la mine, enflammer l’essence ou faire détoner les cartouches selon le leurre choisi !

- Comment se fait-il que vous, Français, vous vous sentiez inspiré face à une telle arme diabolique pour détruire l’ennemi alors que vous aimez ce docteur russe ? Qu’allez-vous me répondre ?

- Mon colonel, si la situation n’était pas aussi tendue, je pourrais sans doute mieux extérioriser ma pensée.

- Oh ! Continuez, nous avons sonné l’alarme extrême dans tous nos secteurs d’opérations, et de toute façon, Iwan n’attaquera pas. Votre docteur est un espion.

- Non, mon colonel, le Russe qui était devant moi a bravé le champ de mines, a baisé ma main et a quémandé de la nourriture. Cet homme n’est pas un espion. J’aurais pu le tuer. Il m’a abordé en disant «Njemiitski », je lui ai répondu de loin : « non, Français. » J’ai voulu qu’il ait confiance et voyez-vous, l’homme s’est senti rassuré. En plus, je ne l’ai pas menacé avec mon arme lorsqu’il s’est avancé. Ai -je commis une faute ?

- Non, vous êtes intelligent, vous avez analysé rapidement la situation. Je crois que vous n’êtes pas quelqu’un de brutal, plutôt sentimental, n’est-ce pas ?

- Vous me flattez, mon colonel. Je suis un Muss Soldat mais je ne déserterai jamais chez les Russes, je me le suis juré, plutôt mort dans ce cas. J’ai vu de mes propres yeux comment Iwan et ses nettoyeurs de tranchées procèdent pour tuer mes camarades qui ont été massacrés, bestialement abattus et retrouvés les mains attachées dans le dos. Vous comprenez qu’après avoir vu de telles ignominies, je puisse vous faire cette déclaration si franche. Je n’ai jamais descendu un homme sans défense ou un blessé quelconque. Je ne le ferai jamais. La foi chrétienne me réconforte et je n’ai pas perdu l’usage de la prière. Vous avez prétendu tout à l’heure que j’étais un sentimental, à juste titre, mais cela n’empêche pas un esprit de décision.

- Qu’avez-vous reçu comme instruction ?

- Je suis allé à l’école française, ensuite j’ai suivi le second degré avec des cours d’allemand, puis je suis parti au centre de formation des houillères dans la perspective d’entrer ultérieurement dans 1’école des porions. J’avais 16 ans lorsque la guerre éclata. Mes parents et moi-même fûmes évacués à l’intérieur de la France où je m’engageais dans une usine d’armement. J’ai travaillé dans une armurerie où je filetais les tubes de mortiers. Après la débâcle, nous revînmes au pays natal. Je ne voulais plus aller à la mine, je partis aux Chemins de fer (Reichsbahn).

Le soir, je suivais des cours accélérés pour pouvoir mieux maîtriser l’allemand bien que nous ayons appris en seconde française la Spitzschrift. Je devins employé-cheminot et assurai le service dans différentes gares. Début mars 1942, je passai l’Abitur que j’obtins avec une bonne note. Le 17 avril 1942 je partis au service du travail obligatoire au Reich et en novembre 1942 je fus incorporé à Fulda comme des milliers d’Alsaciens-Mosellans enrôlés de force. Déconsidérés dans la Wehrmacht en raison de notre douteuse fiabilité, nous étions malgré tout la variable d’ajustement idoine pour aller étoffer comme chair-à -canon principalement les régiments d’infanterie. Un adjudant m’a extrait de mon unité pour m’envoyer dans différentes formations. Je fus affecté à l’école d’infanterie de combat (2. Stamm Kp. Gr. Ers. Btl. 88) à Vienne en France (j’ai eu droit à l’initiation de base sur toutes les armes d’infanterie, les armes jumelées, du K1 aux tubes quadruples). Je m’activais également à la 12 ème escadrille des planeurs DFS 230 à Valence (Drôme). Je suivais les cours pour intégrer l’école des officiers. Le Service de sécurité (Sicherheitsdienst) nous a arrêtés (le capitaine Hanika, le chef-comptable von Schonberg) soi-disant parce que nous étions en relation avec la Résistance. Nous avons subi un interrogatoire musclé et fûmes emprisonnés.

J’ai naïvement répondu que j’avais fourni à toute ma compagnie du chocolat, du vin, des spiritueux provenant du marché noir. Le juge chargé de mon instruction m’a éjecté de la salle d’audience : « ou bien vous êtes réellement stupide (doof) ou bien vous êtes un traître, en tout cas vous racontez à n’importe qui tout ce qu’on vous a appris. Pour un peu, vous divulgueriez encore notre instruction sur les armements à la Résistance. (Je retrouvais après guerre M. Petitjean, chef de la résistance avec qui effectivement, j’étais en contact).

Nous fûmes transférés en Allemagne sous la constante surveillance de 3 hommes en civil et de 3 Feldgendarmen. Nous arrivâmes à Hanau où chacun d’entre nous fut auditionné individuellement. (Je n’ai jamais plus entendu parler de mes deux supérieurs impliqués). Je fus expédié dans un camp fermé et affecté à une Marschkompanie (1 Res. Gr. Btl 181). Pas de permission ! Huit jours plus tard, je roulais vers le Süd Abschnitt où je fus intégré dans la 111 ème Division d’Infanterie qui œuvrait dans le Kouban. Le1 er juin 1943, j’arrivai à Konstantinowka, puis je fis partie d’un convoi acheminé au Kouban (Inf. Pion. Kp . 9, 111 I.D .) Je disposai là-bas d’une moto Zündapp KS 1200.

Nous restâmes tout le mois de juillet et jusqu’à mi- août à Novorossisk puis dans la presqu’île de Taman. Après la traversée maritime effectuée par le détroit de Kertch, notre division pressée par l’ennemi, dut contenir aux abords de Rostov-sur-le-Don une attaque grandiose menée par des Soviétiques dotés de blindés et de troupes d’infanterie en surnombre : leur but était d’encercler notre 29ème Armeekorps autour des rives ukrainiennes de la Mer d’Azov. Faisant partie du Groupe Recknagel, nous pûmes juguler jusqu’au 30 août les tentatives des percée ennemies dans le chaudron près de Taganrog. Nous avions contre nous la 51ème Armée. Le lendemain, nous nous dérobâmes en marchant en direction de Mariopoul. Des combats très durs s’y déroulèrent. La 111 ème Infanterie Division dont je faisais partie perça à la hussarde. Un Wehrmacht Bericht mentionna sur les ondes la destruction de 273 tanks russes. Nous fûmes ensuite dirigés sur la Wotan Stellung, un simple fossé antichar truffé de tranchées individuelles le long de la steppe.

La VIème Armée put maîtriser la situation durant deux semaines mais le 9 octobre, Iwan entama la bataille à une heure inhabituelle : à 10 heures du matin, un feu infernal s’abattit durant des heures sur un front de 15 km, un obus par mètre ! Croyant à notre anéantissement, l’infanterie russe arrivant en masse fut désagréablement surprise. De la steppe labourée lui répondirent nos mitrailleuses, elles-mêmes relayées par nos obusiers secondés par les lance-roquettes. Leurs régiments s’effondrèrent et reculèrent, mais d’autres soldats rouges revinrent pour être derechef anéantis. Mon colonel, ce fut ainsi le samedi, ce fut aussi le cas le lundi, et également le mardi puis le mercredi et enfin le jeudi. Il nous fallait tenir cette ligne qui constituait le verrou sud pour bloquer l’isthme de Perekop et retarder l’invasion de la Crimée. (photo prise en compagnie de l’Oberleutnant Fritz Müller, que j’ai sauvé le 9 janvier 1944).

La férocité des combats n’avait ici rien à envier à la bestialité de Stalingrad. Les noms des champs de bataille (Bogdanowska, Oktoberfeld, Akimowka, Danilo Iwanowka) resteront à jamais gravés dans nos mémoires comme étant ceux qui furent parmi les plus sanglants de la seconde guerre mondiale ! Les Russes attaquèrent trente fois Oktoberfeld, trente fois ils furent repoussés. Malheureux fantassins oubliés, vidés de votre sang, sacrifiés pour de la folie ! Lors de notre retraite, nous subîmes d’âpres combats jusqu’au 23 octobre, jour où cessa notre résistance dans la ville de Melitopol.

Là, on peut très honnêtement dire que c’est le groupe Hake de la 13ème Panzerdivision qui nous a sortis des griffes de la captivité. « Nous étions si près de toi, mon Dieu ! Nous, les survivants, nous nous regardions. Aucun ne voulait parler, une très grande anxiété se lisait sur nos visages. Combien de temps durerait encore ce carnage ? » Le 27 octobre, nos compagnies fondues n’existaient plus. Notre unité allait être complétée par de nouveaux renforts. Retraitant vers le Dniepr, nous y apprîmes que notre nouveau Generalmajor Grüner était placé sous les ordres du Generaloberst Ferdinand Schörner. Je bénéficiai alors d’un congé de trois semaines avant de revenir dans la tête- de-pont de Nikopol.

Ecoutant impassiblement mon long monologue, le colonel ne pipait mot ; je suis sûr qu’il était au courant de ma condamnation, bref qu’il savait que j’avais à me réhabiliter. Après ce long entretien, le colonel me déclare : « Comme vous ne pouvez pas rejoindre votre section à cette heure avancée de la nuit, je vais vous faire établir un sauf-conduit (Ortsaufentaltbescheinigung) pour circuler librement dans le secteur. Que Dieu vous protège ! » Je bénéficie d’une journée de repos (jusqu’à 18 heures le lendemain).

J’ai la chance de dénicher dans un local un coin empaillé pour dormir. Que veut dire dormir ? En plein sommeil, on se réveille croyant être endormi derrière la mitrailleuse. Puis on réalise qu’on est à l’abri et qu’il fait bon de roupiller. Je ne me rappelle plus de l’heure exacte où je me suis réveillé. Tout est calme. Je me lève, prends mon casque, je me ceinture et je happe mon pistolet-mitrailleur. Des flocons de neige me saluent au dehors, la sentinelle veut savoir où je vais. Je me sens souffrant. Ma montre indique 4 heures. Iwan n’a pas attaqué, tout est calme, à part des tirs intermittents. « Retourne te coucher », prévient amicalement le garde.

Vers 7 heures, on s’active dans la pièce. Des lève-tôt viennent de la roulante avec du café chaud ! Je pars à la cuisine, fais remplir ma gourde, reçois un demi-pain, de la margarine et un morceau de saucisse. Mon cuistot-champagneux n’est pas là. J’ai faim, hélas l’appétit n’est pas là. Pourquoi le Russe n’a-t -il pas attaqué comme l’a sacrément certifié mon docteur ?

Vers 7 heures, on s’active dans la pièce. Des lève-tôt viennent de la roulante avec du café chaud ! Je pars à la cuisine, fais remplir ma gourde, reçois un demi-pain, de la margarine et un morceau de saucisse. Mon cuistot-champagneux n’est pas là. J’ai faim, hélas l’appétit n’est pas là. Pourquoi le Russe n’a-t -il pas attaqué comme l’a sacrément certifié mon docteur ?

Lorsque je retourne au bunker, les paroles du colonel me trottent constamment en tête : « ...tu verras, Iwan n’attaquera pas ». La réalité lui donne raison. Je demande au capitaine la permission d’aller revoir le colonel ce qu’il me refuse d’abord, prétextant la surcharge de travail de l’officier. « Le caporal-chef Ernst tient à prendre congé du colonel à qui il a ramené hier soir un prisonnier de marque. » Bientôt je suis introduit chez le colon’ qui arbore un sourire malin : « Alors jeunot, et Iwan ? N’avais-je pas raison lorsque j’ai dit qu’il n’allait pas attaquer. Voyez-vous, on appelle cela la conduite de guerre psychologique et les Russes sont passés maîtres dans l’art de l’intoxication. Votre wratschi déserteur est déjà à l’état-major de la division où il est constamment cuisiné. Ou bien cet homme est un vrai déserteur et les généraux soviets en face ont compris qu’il les a vendus. Ils ont donc arrêté et ajourné l’offensive, oh ! pour un court moment puis ils essaieront de nous surprendre. 2ème hypothèse : c’est le prélude à la guerre des nerfs pour nous maintenir sous pression, en constante attention de notre part. Ils vont nous envoyer des troupes de choc et tâter notre ligne pour détecter notre artillerie.

- Mon colonel, permettez-moi de prendre congé.

- Jeune homme, vous me plaisez et le régiment me signale que vous êtes bon pour devenir un futur aspirant avec actuellement d’appréciés services. On m’a communiqué que vous avez obtenu deux insignes de chars détruits, vous avez la Croix de fer 2 ème classe et subi 29 jours d’affrontement à l’arme blanche. C’est magnifique. Quand toute cette foire aura déguerpi, je vous affecterai à mon état-major.Je tiendrai parole et compte vous surprendre, foi d’officier. »

Après le déjeuner, vers 11 heures 30, je parcours avec un fantassin de la Stabs Kpie 36 le village à la recherche d’endroits où je pourrai retrouver des camarades de relève mosellans qui étaient venus de Hanau avec moi dans le Südabschnitt en novembre 1943. La compagnie (36 IR) a quelques Lorrains dans ses effectifs et je viens leur rendre visite, tels Gilbert Simon de Metz Saint-Julien, René Bergmann et Jean Reiter, tous deux de la région de Thionville. Nous flânons dans le coin et nous nous dirigeons vers l’infirmerie pour rendre visite à un copain de Metz qui est blessé et que Simon connaît bien.

A peine avons-nous parcouru quelque cent mètres que nous entendons les bruits d’un moteur d’avion (direction à 9 heures). Un chasseur vient des lignes russes. Nous nous dispersons. Devant moi, à ma gauche se trouve une mitrailleuse anti-aérienne, installée sur un socle rond. Dans chaque localité on a installé un tel dispositif toujours prêt au tir (2 x 50 coups) pour parer à toute attaque. Je cours vers l’arme, m’installe, vise et lâche un tir continu, sur la voilure, devant le moteur. Ma gerbe semée de balles traçantes arrive droit au but. Connaissance, expérience, rapidité d’exécution et fermeté sont les aptitudes premières d’un mitrailleur responsable du sort de son groupe de combat réparti en système de quintuple doigtier (Fünf Finger Verteidigungs System). La vue du pilote dans son appareil volant en rase-mottes reste vivante en ma mémoire. Affublé de son casque de cuir, il me dévisage. Je ne veux pas le tuer puisque mes tirs sont dirigés sur le moteur. Son seul tort, c’est d’avoir cru pouvoir survoler notre secteur en un vol lent et lourd : ce sera sa perte, car un tireur de MG super-entraîné et connaissant son affaire ne laissera pas passer pareille aubaine.

Planant de 9 heures à 3 heures, l’appareil présente intégralement son flanc vulnérable. Suite à mes tirs continus, une fumée noire sort du moteur ; ce ne sont pas des gaz d’échappement produits par la relance des moteurs mis à contribution mais bien une cible atteinte grâce à cette arme providentielle. Le génial pilote peut encore se mettre en chandelle avant de sauter en parachute. Une corolle rose s’épanouit au-dessus de l’horizon sur lequel de lourds dégagements de fumée noire signalent l’impact de l’aéronef. Fier de moi, je ne savais pas qu’il était aussi facile de descendre un zinc. J’ai une pensée émue pour le malheureux aviateur, blessé ou non et qui a réussi peut-être à atterrir chez ses compatriotes. Les fantassins accourent, sortant des chaumières et viennent avec leur visage curieux me féliciter.

« De quel tas tu proviens, toi, pour déquiller un tel oiseau ? » Un capitaine s’en mêle et me demande de le suivre. Il compte annoter dans mon livret cet exploit et le faire confirmer par des témoins. « Non, je n’y tiens pas. Si les Russes me capturent, c’en est fait de moi ! Je ne cherche pas la gloriole, ni les effets d’ostentation. - Vous avez raison, jeune homme, mais il me faut vous avouer que d’autres combattants, émules de l’aigle nazi, recherchent ces attributs de prestige alors que vous n’y mettez pas un liard ! » Je retrouve peu après mes camarades mosellans. Je leur parle de l’attitude du gradé. Etait-elle réfléchie ou cynique ? Je quitte mes compatriotes au bord de leur abri et je m’annonce peu après au poste de commandement du bataillon.

Tête-de-Pont de Nikopol : mercredi 2 février 1944

Dans la nuit du 2 février, il y a un brusque changement de temps à notre grand désespoir. Comment étancher notre soif si neige et glaçons disparaissent et fondent rapidement dans la brume ? Sous l’effet d’un foehn réchauffant venu de la Mer Noire, la raspoutitsa chevauche progressivement la contrée.

Cette gadoue, d’une épaisseur de genou, - cette vase ukrainienne- ! s’étale comme un fleuve colossal de boue à l’infini. Il faut changer de position, se battre, ramper, anéantir des patrouilles hostiles et cela toujours dans cette profonde bouillie. Le gruau noir déchausse les bottes, neutralise voire arrache les chenilles des autos blindées et des tracteurs ; elle engloutit les chevaux ! Ils font pitié à voir ! Enfoncées jusqu’au poitrail, les pauvres bêtes avec leurs pattes piégées dans la boue sont abattues d’une balle dans l’oreille. Même s’ils étaient délivrés par un engin de levage, les quadrupèdes s’empêtreraient à nouveau deux mètres plus loin dans la glaise calamiteuse ! Plus aucune roue ne tourne ! Des canons d’assaut livrent bataille à l’élément-piège, avançant au maximum de 5 km à l’heure.

Pour parfaire la désolation provoquée par ce temps capricieux à la girouette, le gel insidieux s’incruste ensuite dans les lieux, figeant et bétonnant les panzers dans du marbre pétrifié. En face, le Russe n’est pas mieux loti ; de part et d’autre, chaque artillerie envoie sur l’arrière comme sur les premières lignes les notes pessimistes d’un requiem en symphonie funèbre. Le fleuve puissant, large de 1 200 mètres ne dispose en tout et pour tout, sur une longueur d’une centaine de kilomètres, que de deux passages indiqués. Comment arriver à temps pour traverser ces gués salvateurs, empêtrés que nous sommes dans cette mélasse goulue ? (Léon Laugel, cantonné en novembre 1943 à la « Kommandantur » de Boloya Lepeticha me signale l’existence d’un pont flottant constitué de barges et installé en contrebas sur le Dniepr qu’un avion russe finit par disloquer fin janvier sous l’effet d’une bombe. L’une et l’autre barge, qui avaient pu être récupérées à partir du pont détruit, assuraient en tant que «petit ferry» la relation est-ouest sur le fleuve, cf son témoignage in extenso Ndr). Stalingrad avait été la catastrophe du « Pas assez et du trop tard, Zu wenig und zu spät. » On avait trop tardé en novembre 1942 pour hâter la libération des troupes prisonnières et d’un autre côté on manquait de moyens offensifs pour soutenir la force de frappe. Le commandement suprême tomba de haut lorsque sonna le glas de la reddition de Paulus. Par contre, nous avons à notre disposition Schörner, un général hors pair, fin tacticien que beaucoup de fantassins remercient pour n’avoir pas fini comme prisonniers en Sibérie. « Si vous êtes faibles, vous contribuerez à la victoire de votre adversaire ! Ne tergiversez jamais !» répète-t -il pour forger notre courage.

Fiévreusement, les Russes nous matraquent avec leur artillerie ; die Walze, le rouleau compresseur de l’Armée Rouge ratiboise tout sur son passage comme jadis les chevaux des Huns massacreurs ! S’avançant en rangées successives, leurs fantassins déchargent un feu démentiel sur nos maigres avant-postes. Nos mitrailleuses dégorgent les salves mortelles dans la masse grouillante. Lorsque leur attaque piétine, notre feu d’artillerie prend la relève dans un tambourinage irréel. Des charges d’infanterie se succèdent, sans cesses re- complétées, dans un brouhaha démoniaque «Urräh Urräh. » Qui peut rester insensible à ce carnage ? Il m’apparaît impensable que le haut-commandement russe n’arrête pas le massacre de ses propres troupes. Face à cette hécatombe, son état-major injecte au contraire et sans relâche une humble foule de sacrifiés devant nos mitrailleuses chasseresses. Nous laissons le village de Cerenaïa pour nous établir plus loin, la localité ayant été entièrement détruite par les obus adverses. Je ne peux taire ici l’irresponsabilité meurtrière de la Stavka et la gabegie en vies humaines perpétrées sur les accotements des tranchées au milieu d’une collection incroyable d’armes de toutes catégories.

On a l’impression qu’un semeur dingue a saupoudré d’un geste rageur les graines de violence maléfiques sur les champs du chaos. Folie pure des hommes alors que toi, misérable ver-de-terre, tu es encore en vie ! L’ordre de départ nous parvient au crépuscule : « Attention dans une demi-heure, nous retraitons.» Nous sommes acheminés vers la rollbahn par un Lotsen (pilote) qui nous conduit peu après vers la Feldgendarmerie. Il faut à nouveau foncer à l’avant, la soupe gluante effiloche nos dernières forces. Le fantassin qui dispose de chaussures à lacets peut espérer les garder. Malheur aux gens bottés qui tombent dans la gadoue ! A chaque pas, il te faudra une force incroyable pour exhumer ta botte entartée et la refourguer dans la merde persistante.

Tes osselets vont s’épuiser dans la coupe visqueuse des douleurs. « Penche ton nez par terre ! Si tu regardes devant toi vers l’horizon, alors tes pieds nus te suivront orphelins de leurs coquilles et tu seras perdu, victime du gel qui t’assénera le reste ! Ton regard doit rester attaché à la glèbe, paysan ! » nous serine un sergent.

Pour garder les chaussures scotchées aux pieds, les toiles de tente sont déchirées et nouées autour des bottes. Chaque pas coûte une tonne d’effort, coûte du temps : chaque minute grignotée est si précieuse dans cette course contre la montre et pour la vie. Elende Rasputitza in einem elenden fremden Land in Mitten eines elenden Krieges ? Bon Dieu, où se trouve cette damnée passerelle qui nous débouche le chemin vers la liberté ? Devant nous, une explosion impressionnante, un éclair du tonnerre, des cris : « Sani ! Sani ! » Qu’est-ce qui s’est passé ? Est-ce un obus soviet ? En m’approchant, je distingue une lampe de poche qui s’attarde sur un spectacle de désolation : blessés et mutilés gémissent dans un décor d’épouvante. Mais qu’a-t-il bien pu se passer ? « En avant, en avant ! Circulez. Pour eux, c’est passé, le destin cruel a basculé. - Et les blessés, qu’en faites-vous ? - De quoi te mêles-tu ? Les brancardiers verront bien ! En avant, il nous faut reculer, Iwan est sur nos talons. » Pausch a réussi à nouveau à nous coller au train ; j’interchange les armes pour porter la lourde mitrailleuse de Hans qui, lui, portera mon arme légère et mon sac contenant les boîtes-camembert remplies de balles russes. « Qu’est-ce qui s’est passé, dis-moi Pausch ? - Je suppose que le cordon-tirette (Abreißschnur) d’une grenade à main s’est bien involontairement accroché à une branche épineuse. La déflagration a communiqué le feu à toute la rangée armée des fantassins. Pense à vérifier le système de sécurité des deux tiennes ! » J’en ai des frissons dans le dos. Avec sa faux macabre, la mort, souveraine, guette l’imprudent et tout cela à cause d’une toute petite seconde d’inattention. Mille péripéties émaillent ainsi le parcours semé d’embûches que ton ange gardien semble continuellement tenir éloignées de toi.On ne doit pas penser à tout ça sinon la folie nous guette. Les blessés graves qu’on abandonne dans la boue est un crime. Toi, roseau penchant sous les efforts surhumains, penses-tu décamper à temps ou seras-tu éliminé par ton adversaire conquérant ?

Après les durs combats où l’arme blanche a prévalu dans les corps-à -corps fatidiques, nous pouvons nous sortir des pinces de la tenaille au débouché de Malaya et de Boloya Lepeticha. Notre troupe de pionniers a su faire obstacle au mot d’ordre du Maréchal Joukov : « Jetez-les tous à l’eau pour qu’ils se noient. » Notre devoir est de nous opposer, comme éléments de couverture, aux pointes de l’adversaire afin de permettre aux dernières unités allemandes de pouvoir s’esquiver de la nasse. Le bulletin journalier du général Schörner nous précise : « Compagnons du devoir, nous allons franchir le fleuve à l’endroit le plus dangereux. Le dernier fantassin devra impérativement avoir franchi le pont flottant qui conduit à l’île Katharina à l9 heures. »Notre capitaine nous sermonne : « attention, le pont est entièrement miné avec des fûts d’essence reliés à des détonateurs. Vous serez les derniers à le traverser. Mot de ralliement, Lösungswort : Katharina. Il nous faudra tous avoir l’œil ouvert et nous tenir sur nos gardes. » L’ordre de l’O.K .W . (Ober Kommando der Wehrmacht) stipule qu’il faut abandonner les blessés. A quoi répond, stoïque, Schörner : « Non, aucun d’entre eux ne restera à l’arrière ! » Sa présence physique revigore les énergies défaillantes et ne donne pas des ailes d’épouvante aux fuyards. Nous tenons ! Nous devons rester sur la rive Est afin de retarder les éléments de pointe russes, avec de faibles réserves ; nos petits groupes doivent résister ici jusqu’à la destruction du pont.

Après les durs combats où l’arme blanche a prévalu dans les corps-à -corps fatidiques, nous pouvons nous sortir des pinces de la tenaille au débouché de Malaya et de Boloya Lepeticha. Notre troupe de pionniers a su faire obstacle au mot d’ordre du Maréchal Joukov : « Jetez-les tous à l’eau pour qu’ils se noient. » Notre devoir est de nous opposer, comme éléments de couverture, aux pointes de l’adversaire afin de permettre aux dernières unités allemandes de pouvoir s’esquiver de la nasse. Le bulletin journalier du général Schörner nous précise : « Compagnons du devoir, nous allons franchir le fleuve à l’endroit le plus dangereux. Le dernier fantassin devra impérativement avoir franchi le pont flottant qui conduit à l’île Katharina à l9 heures. »Notre capitaine nous sermonne : « attention, le pont est entièrement miné avec des fûts d’essence reliés à des détonateurs. Vous serez les derniers à le traverser. Mot de ralliement, Lösungswort : Katharina. Il nous faudra tous avoir l’œil ouvert et nous tenir sur nos gardes. » L’ordre de l’O.K .W . (Ober Kommando der Wehrmacht) stipule qu’il faut abandonner les blessés. A quoi répond, stoïque, Schörner : « Non, aucun d’entre eux ne restera à l’arrière ! » Sa présence physique revigore les énergies défaillantes et ne donne pas des ailes d’épouvante aux fuyards. Nous tenons ! Nous devons rester sur la rive Est afin de retarder les éléments de pointe russes, avec de faibles réserves ; nos petits groupes doivent résister ici jusqu’à la destruction du pont.

C’est une des tâches les plus difficiles qui m’ait été imposée : faire partie de l’arrière-garde aussi longtemps que possible face au danger. Quand pourrons-nous déguerpir de Lepeticha, souricière au nom poétique où le gros matou rouge tend ses griffes pour chercher à nous harponner ? Quand aura-t -on l’autorisation de filer à fond de train ? Sera-t -il alors trop tard pour rejoindre les portes du salut ? Quelle responsabilité pour le chef des pontonniers car il est seul pour décider, tout seul en son âme et conscience pour garder ou faire sauter le sentier de la fuite ! Restera-t -il des camarades piégés par l’explosion du pont et qui subiront le sort atroce réservé aux vaincus ? Serons-nous du lot ? Il doit être l8 heures. Nous sommes couchés non loin d’une petite maison isolée ; les ombres prennent des allures fantasmagoriques lorsque la lune s’extirpe des nuages bondissants. J’aperçois dans la pénombre une forme qui se meut autour de la maison et observe.

Comme un chat sauvage, je me glisse vers la silhouette. Je ne dois pas tirer. Faut-il la neutraliser à l’arme blanche ? Calme. Sois calme. Tout se passe d’une manière folle, presque comique au vu de la situation plus qu’angoissante. Je hurle à l’inconnu : « Stoï, ruckiwersch. Stop, haut les mains. » Je lui plante le P.M . dans le dos, le type s’écroule : « Towaristsch niemski ne stre latzte. Ami allemand, ne pas tirer. » C’est un vieil homme qui porte une longue barbe blanche. Je lui dis énergiquement : « Mnjä uji wranitsja. Dawaï da ssmilania. Votre attitude ne me plaît pas, déguerpissez. Au revoir. Krassnayä armee jassti bÿi tut pablyisasstji. L’Armée Rouge est dans les environs. » Je ne suis pas content de la négligence coupable du vieux moujik car sans mes réflexes, j’aurais pu appuyer sur la détente : une vie humaine a si peu de prix surtout en ces instants tendus à mort. Cela prouve bien que c’est la froide domination de l’être humain sur ses sens et ses actes qui lui fait garder les idées claires, sinon le coup de feu serait parti depuis belle lurette. C’est pareil avec le poignard de tranchée, -le Grabendolch-, muet, efficace dans ses œuvres et si utile la nuit. On ne tire avec son arme que dans les situations désespérées.

L’homme dit encore : «Schisskajedno Woyna. Maudite (merdique) guerre. » Un sifflet retentit : « Pointe-toi, Ernst ! commande le lieutenant Netzer. Que s’est-il passé ? J’ai cru avoir perçu des voix et je pensais qu’Iwan était derrière nous. - Non, il s’agit d’un vieillard qui se promenait, je l’ai pisté et lui ai dit de rentrer dans sa maison. Tout est en ordre, mon lieutenant. - Ernst, tu files à cinquante pas d’ici, tu t’occupes de la M.G ., tu rassembles les hommes qui y sont. C’est le moment de filer le long du fleuve. Fais attention, il y a une rive abrupte avec des parois rocheuses. Tu conduis l’avant-garde, moi je clos la marche. A 19 heures précises, nous devons être au bord du versant. Mot d’ordre Katharina. Bonne chance, Ernst ! Allons-y . Exécution. » Sans bruit, je me glisse vers la M.G . et je rameute mes gars. « Attention ! la rive escarpée est dangereuse. Je marcherai devant. Si je dois tirer, restez tranquilles et demandez au lieutenant de rappliquer vers l’avant. Bonne chance comme sur la planète Pluton ! Que tout le monde me suive et de grâce que je n’entende pas vos castagnettes ! » Je me faufile dans les coins sombres que prête le terrain pour me confondre avec la nuit. A droite, sur un mamelon, on entend du bruit. Peut-être est-ce des troupes de couverture comme nous ? « Direction, pont de bateaux ! Attention ! C’est très pentu ici ! Soyez prudents, nous arrivons à la rive. »

Soudain un ordre court est lancé par une sentinelle : « Mot de passe ! - Katharina. - Ap prochez-vous ! Qui êtes-vous ? - Troupe de pionniers Netzer ». Le lieutenant rapplique aussi et confirme par radio : « Arrière-garde au complet, elle est au rendez-vous comme promis.» Un officier artificier donne des ordres : « Les gars, vite, foncez sur le pont. Attention, l’un derrière l’autre. Vite, nous allons tout faire sauter. » Le pont monté sur boudins pneumatiques est interminable, très étroit avec des fûts d’essence alignés à notre droite. Nous arrivons bientôt sur une île. Nous entendons alors des cris féroces qui proviennent du haut des berges. Si Iwan a attaqué aussi vite, c’est qu’il a rampé derrière nous pour nous couper la route. « A l’abri, couchez-vous ! » Les Russes descendent en hurlant vers la rive. Des fusées blanches illuminent un décor spectral. L’ennemi lance également des lucioles qui se balancent lentement au-dessus du fleuve.

Des Russes courent sur la passerelle. Une surpuissante détonation retentit ; les tonneaux sont propulsés en l’air et explosent dans un ouragan de feu. Des cris, des cris au milieu des flammes. Le bras du fleuve devant l’île est baigné par les flammes claires ; la rive enflammée grésille au milieu de continuelles détonations. Nous remontons vers l’autre berge et tombons sans arrêt sur des postes de garde qui nous indiquent le chemin à prendre. Je n’ai plus la notion du temps pour me rendre compte de la longueur de la course que nous avons effectuée sur l’île avant d’arriver aux canots et petites barges chipés à l’ennemi par une de nos escouades. On y trouve assez de place pour s’y coincer. Vite ! Il faut hâter le passage. Les moteurs rugissent, le bac tremble sur le fleuve rapide. Est-il large de 800 mètres ? de 1 200 mètres ? Derrière nous se profile un paysage haut en couleurs flamboyantes, aux teintes rouge-feu de la guerre. Je repense au bûcher de tout à l’heure. Pauvres bougres ! mais nos pionniers n’avaient plus d’autre alternative que d’appuyer sur le détonateur. C’est à peine croyable, nous avons réussi à passer entre les griffes de l’adversaire. Le ronronnement sourd de l’esquif prédispose à la somnolence. Soudain une vibration plus forte nous indique que les hélices de la barge amorcent leur freinage ; nous approchons de la rive. Un choc important se produit, tout l’équipage est propulsé comme une plume vers l’avant. Le bac vient d’accoster. Des appels fusent : « Pioniertrupp Netzer, au rassemblement. » Des guides nous indiquent le chemin à suivre. Nous avançons sur une rive sablonneuse, des vaguelettes se renouvellent devant nous, sur la grève. De l’autre côté du fleuve montent des lucioles dans un décor irréaliste. Après une demi-heure de marche, nous arrivons dans une gorge impressionnante. Ici on va passer la nuit et assurer la garde. Des tours de ronde sont installés ; la rotation des hommes se fait toutes les heures à cause de notre épuisement. J’ai pu dormir d’une traite continue tout comme le chef de section. Reiner nous a réveillés.

4 février 1944

Il fait déjà clair à notre réveil. Pausch l’ancien me propose de venir avec lui sur la rive. « Pour quoi faire ? - Ne pose pas trop de questions ! » Au sortir du ravin, s’étend une rive sablonneuse plate. « Vois-tu, Jean, nous allons nous laver les mains et le visage, ici. Tu pourras plus tard dire que tu t’es lavé dans le troisième plus grand fleuve d’Europe, après la Volga et le Danube ! - Et Iwan, de l’autre côté ? - I l est trop loin avec son armada. Il est bien trop occupé ailleurs pour réaliser un nouveau pont. Aujourd’hui, il ne viendra pas. Comme son principal passage est détruit, ses panzers ne peuvent pas encore débarquer chez nous. - Iwan va essayer de nous couper du gros de la troupe et faire parachuter des commandos sur notre rive, dis-je. - Les principales poussées seront faites au nord et au sud pour nous couper la retraite, comme les mâchoires d’un étau. Tu te rappelles de notre exercice précédent, l’opération Wotan ? Eh bien ! L’ennemi va procéder de la même façon : nous abreuver de coups incessants pour chercher à nous mettre groggy debout !

5-6 février 1944

Notre groupe de combat se trouve mêlé à d’âpres et difficiles combats d’arrière-garde dans le bas Dniepr. A côté de mon poste de mitrailleuse, dix hommes et un lieutenant se tiennent dans le fossé. Ils fument une dernière cigarette. Devant nous s’étendent un marécage et une forêt. Très tendus, nous scrutons l’obscurité. « Dans une heure, prévient le lieutenant, nous voulons être de retour. Faites bien attention de ne pas tirer sur nous lors de notre rentrée au bercail. Le mot de passe est Essig (vinaigre). »

Les voilà qui franchissent la tranchée et partent dans la nuit, l’un derrière l’autre. Une heure se passe. Au bout de deux heures d’attente, encore rien. Et toujours rien au bout de trois heures. Inquiets, nous écoutons le moindre bruit pouvant provenir du Vorfeld. Et voilà que des fusées éclairantes fusent dans le ciel, des grenades explosent suivies de tirs au pistolet et de fusil. Pour sûr, l’ennemi vient de tomber sur la pauvre escouade.

Aucun des onze ne revient. Ce détail, -cette perte minime en hommes-, n’est pas rapporté dans le compte-rendu journalier, ce n’est finalement qu’un jour sans événement particulier vécu dans le bas Dniepr !

7 février 1944

Notre position est devenue intenable. Iwan arrive avec tous ses moyens. Le caporal-chef Golke de Haute-Silésie est couché par terre et gémit doucement : « Emmenez-moi donc... je veux rentrer chez moi. »

Je me penche sur lui : « Agrippe-toi fermement à moi, reste calme, nous ne t’abandonnerons pas. » Mais Iwan se profile devant nous sous la forme d’innombrables ombres humaines. Je prends mon C 96 et tire au hasard dans la nuit. Je tire pour sauver la vie de mon camarade. Les autres emportent le blessé vers l’arrière.

A l’aube, nous sommes couchés dans une tranchée comme unité de soutien. Et voilà subitement qu’une chose, - une grenade à main !- cliquette sur la lame de ma bêche. Si d’aventure elle explosait à cet instant, tout serait perdu. Vite, un coup sec comme un réflexe salvateur et aussitôt elle s’envole au-dessus de notre position de couverture pour exploser dans la foulée. La cochonnerie de guerre reprend. Le lieutenant prépare sa Kampfpistole à fusée.

Debout ! On vérifie si les cartouches des fusils sont bien engagées ; les mitraillettes collées au flanc sont prêtes pour la pétarade. En avant ! Auf geht’s. Un sifflement strident sort du sifflet à roulettes et nous fonçons vers l’avant.

La tranchée est toute proche de nous, les têtes des Russes offrent des mimiques angoissées et grimaçantes. Ils tirent sans réussite sur nous. L’un d’eux dirige sa Mpi (Maschinepistole) sur moi, je suis plus rapide et je fais feu. Partout s’entendent des cris étouffés et des gémissements. De fortes respirations pour reprendre souffle nous accompagnent dans la tranchée conquise ! Les minutes qui suivent sont longues comme des heures. Nous sommes debout dans le fond de la tranchée et tremblons de tous nos membres.

Devant mes yeux, ma baïonnette est rouge de sang. Mes dents crissent, ma bouche est pleine de sable. « Qu’est- ce qui ne va pas, Ernst ? » me demande le lieutenant Bauer. Brisé par la tension intense vécue, je ne peux pas parler, je secoue la tête, je balbutie : « tout est en ordre, la tranchée est prise. » L’un de mes compagnons est livide, ne contrôlant plus ses mouvements pareils à ceux d’un épileptique. Le gradé me tapote paternellement l’épaule : « plante-toi dedans, nous allons devoir nous attendre à une contre-attaque. » De sévères combats ont lieu devant et derrière nous, nous avons libéré in extremis un pionnier qui pleure de joie et rend grâce au Bon Dieu. Les Russes ont percé et verrouillé la poche et ils essaient de nous culbuter et surtout de nous anéantir.

Atrocités russes

« Pas de survivants, tout est à détruire », voilà ce que stipule l’ordre des commissaires clairement diffusé par les haut-parleurs. Parfois même, on entend la voix de l’instituteur Stresow de Berlin, membre du Comité National de l’Allemagne Libre sous la direction de Paulus. Une autre fois, une voix féminine qui nous encourage à déserter s’écrie hors d’elle : « Je maudis les cochons nazis et vous souhaite de crever tous (verrecken). » Chacun de nous sait qu’un déserteur est voué à une mort atroce : il est d’abord humilié, corrigé puis s’écroule frappé d’une balle dans la nuque.

Iwan est en marche et sa machine d’extermination fonctionne sans problème. Un de nos gars que nous avons pu libérer par suite d’un coup de main sanglant nous raconte ce qu’il a vu. Le camarade miraculé témoigne : «Devant une des maisons de Nowo-Alejandrowka siégeait une femme-commissaire, elle était attablée, sûre d’elle comme tout chef imbu de sa personne qui veut en faire voir à ses subordonnés.

Les prisonniers devaient répondre aux questions : « Nom ? Prénom ? Quel régiment ? Nom des officiers ? etc... » Devant la table, il y avait un seau plein de nourriture. La dame-commissaire désignait le récipient : « Si toi dire vérité, toi manger. » Devant elle, le quidam captif essayait de répondre du mieux qu’il pouvait, elle lui donnait ensuite l’ordre de se pencher par terre pour bouffer comme un cochon. Alors l’un des gardes s’approchait par derrière et le tuait d’une balle dans la nuque.

Après chaque interrogatoire, les corps inconnus étaient enlevés les uns après les autres. Ce fut au tour du rescapé de passer à la casserole. A nouveau les mêmes questions suivies des mêmes réponses. La commissaire baragouinait un allemand haché : «si toi dire la vérité, si toi pas mentir, toi pas mourir, toi manger. » Notre malheureux, tremblant de tous ses membres et en pleurs, ne détenait aucun renseignement et vomit d’effroi à la vue du sang qui badigeonnait les chaussures de la Politruk. Par je ne sais quel miracle, il échappa à l’élimination. Un coup de pied et au suivant ! Il fut conduit dans la maison et il entendit à nouveau un coup de feu. Il en déduisit que c’était un commando de la mort qui pouvait anéantir impunément, sans réaction aucune des officiers présents. Je suis sûr que dans l’Armée Rouge comme chez les Allemands, ces atrocités étaient interdites et cependant on les laissa se perpétrer. Il y avait des supérieurs aveugles et muets ; cela aussi pourrait constituer un chapitre précis abordant les horreurs des saigneurs de la guerre !

8 février 1944