Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Uncategorised

Le soldat embrigadé dans la Wehrmacht

« L’exploit, ils l’accomplirent avec leur corps, et sur un étroit sentier d’infortune, environnés du souffle de la gloire, ils ont quitté ce monde.. » Citation attribuée à Périclès.

L’intérêt des descriptions qui vont suivre va permettre au lecteur de mieux comprendre les conditions de vie du fantassin confronté au système militaire allemand en vigueur dans un bataillon, et son vocabulaire précis.

Ordre, hiérarchie, discipline régentent la vie de tout soldat ès-Wehrmacht.

La description détaillée et élaborée qui reprendrait à plus grande échelle les fonctionnements du régiment, de la division, de l’Armée et du haut commandement allemand n’a pas été abordée ; le bataillon est un élément-charnière où le Malgré-Nous se retrouve facilement.

La majorité des 132 500 Malgré-Nous a séjourné sur le front de l’Est. L’existence chaotique vécue au jour le jour avec les équipements divers échelonnés en profondeur face à l’ennemi, l’implication dans les unités, la vie militaire et l’enfer du décor concourent à rappeler aux Alsaciens-Mosellans leurs tribulations périlleuses et le baiser de la mort quotidienne. Le dispositif des forces, l’armement, l’entraînement bien rôdé des équipes évoluant en 1ère ligne, la guérilla entretenue et le climat hostile éclairent d’une vision nouvelle le lecteur néophyte plongé dans les choses de la vie sur le front de l’Est.

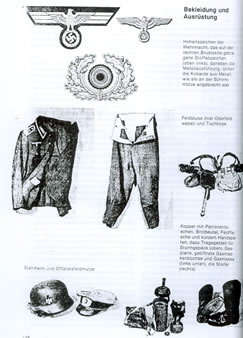

a) L’uniforme

a) L’uniforme

L’uniforme feldgrau comportait un pantalon en toile qu’on fourrait dans les bottes cloutées. La veste grau grün qui disposait de poches latérales était serrée par un ceinturon solide. Le livret militaire était obligatoire et se casait dans les poches avant du treillis. L’une des moitiés de la plaque d’identité en aluminium (où figurait le matricule) était récupérée lors du décès, l’autre partie étant retenue au cou de la victime ( ou à son bras) par un cordon.

On retrouvait dans les poches du pantalon : lettres, photos, crayon, nécessaire de couture, allumettes, papier, cierge, canif, ouvre-boîtes, tabac, nécessaire de premiers secours, médailles pieuses, etc...

Le calot (Schiffchen) comportait une cocarde noire-blanche-rouge aux couleurs du Reich. Les habits d’hiver, qui n’avaient pas été pensés pour affronter le froid sibérien, subirent quelques modifications. La toile des treillis, la veste en laine légère furent tardivement remplacées par des étoffes plus chaudes, ajourées et prédécoupées (pour recouvrir l’uniforme classique) et réversibles (blanc ou camouflé). Pour les sentinelles, des manteaux en fourrure ou en peau de mouton furent distribués ainsi que des bottes de feutre et des pantalons ouatés. De nombreux Landser (fantassins) souffrirent du froid qui provoqua des engelures aux doigts de pied nécessitant des amputations. On inventa des "bottes" en paille.

Les Russes disposaient de bottes à pointure plus élevée. L’intervalle disponible, rembourré de paille, de papier journal ou de chiffon chauffait davantage le pied libéré, car il était ainsi en continuel mouvement.

b) L’équipement

Le ceinturon noir était fermé par la boucle sur laquelle était inscrit Gott mit uns (Dieu avec nous). Il était muni d’un passant permettant le port de la baïonnette. Des deux côtés de la boucle se portaient les sacoches de munitions (2 x 30 cartouches). Sur la fesse droite à l’arrière s’étageaient la gourde et la musette dans laquelle on trouvait la nourriture froide pour la journée, une boîte ronde en bakélite pouvant recevoir beurre ou saindoux, des munitions de réserve, la graisse pour armes, le nécessaire pour nettoyer les fusils, ainsi que la ration de guerre à laquelle il ne fallait pas toucher sans autorisation. Le troupier affamé y découvrait 500 g de biscuits durs en petits morceaux (Keks) et une boîte de conserve de viande pesant 200 g. Sur la gourde d’une contenance de 75 cl et protégée par du feutre se coinçait le gobelet. Sur le flanc gauche du treillis, vers l’arrière, pendouillaient la baïonnette, le masque à gaz et la pelle-bêche. Ce dernier outil était utilisé soit comme arme, soit comme hache pour ébrancher, soit comme bêche pour travaux de terrassement, abris, tranchées ou fosse pour installer le feu.

Poids exercé sur le ceinturon lors d’une marche ou au combat : ceinturon 250 g, 2 cartouchières chargées de 60 coups pesant 2060 g, musette vide 240 g, pain 500 g, conserve 200 g, boîte de graisse 150 g, gourde remplie 1070 g, bêche 1110 g, baïonnette 650 g, masque à gaz 1930 g, soit un total de plus de 8 kilos.

Le casque qu’on enlevait durant les marches était alors accroché aux cartouchières ; d’une épaisseur de 1,1 à 1,2 mm d’acier, il pesait 1,340 kg.

Le casque qu’on enlevait durant les marches était alors accroché aux cartouchières ; d’une épaisseur de 1,1 à 1,2 mm d’acier, il pesait 1,340 kg.

A cela il fallait ajouter un havresac fixé sur le dos par un dispositif fait de lanières et de bretelles croisées passant par la ceinture. Dans le havresac étaient fourrés : les treillis blancs, les lacets, le linge de réserve, mouchoir, couverture, linge de corps... Les ustensiles de cuisine (gamelle contenance 1 litre + 3 pièces de couvert) étaient utilisés pour recevoir la popote. Coincé dans l’attirail se nichait un sac en toile avec le nécessaire de toilette et de rasage. Très commode, une toile de tente de 1,270 kg surmontait le tout. De forme triangulaire (202/202/240 cm) trouée par 15 boutonnières et munie de 15 boutons doubles sur la base, camouflée de taches brunes, vertes et de rayures verdâtres, elle était imperméable. Plusieurs toiles de camouflage boutonnées ensemble formaient une tente-abri. Un trou dans le tissu laissait passer la tête et le "poncho" devenait un manteau de pluie qui faisait même office de civière en première ligne.

La roulante était hautement appréciée par les fantassins. Connus sous le sobriquet de Küchenbullen (dogues des cuisines) les cuistots avaient intérêt à requinquer le moral de la troupe en métamorphosant les vivres en solides repas. Wie die Verpflegung, so auch die Bewegung. A bonnes prestations alimentaires, bonne énergie rendue.

Les repas étaient présentés en plat unique le plus souvent. Quelquefois des morceaux de viande rôtie avec sauce, pommes de terre et salade étaient servis. Des fruits, du chocolat, des bonbons (Drops) agrémentaient parfois la distribution. A proximité du front, les combats déstabilisaient l’agencement régulier des repas (matin, midi, soir). La mobilité de la roulante et le sens de l’improvisation s’imposaient. C’est seulement à l’arrière du front que le soldat pouvait mettre ses pieds sous la table, ou lors du repos de sa compagnie. Les responsables chargés du ravitaillement de leurs collègues de la ligne de front profitaient de l’obscurité pour aller s’approvisionner à la roulante, judicieusement protégée, dont l’emplacement était connu des seuls initiés. Trois ou quatre soldats désignés quittaient leur poste et venaient récupérer le manger à réchauffer (ou servi froid) pour le lendemain.

Les vivres suivantes étaient à ramener par les Essenholer :

6 gamelles remplies de tambouille, plus 6 gourdes pleines de thé ou de café ainsi que le manger froid (en sus du pain, du fromage, des citrons, du tabac...) porté dans un sac.

Dangers encourus : le cliquetis des gamelles qui s’entrechoquaient, les éclats intermittents des lampes de poche, les bruits de pas dans le calme de la nuit alertaient l’ennemi qui envoyait une salve d’obus ou le tireur d’élite friand de cibles faciles. Les privations et la faim étaient terribles à surmonter lors des retraites ou pendant les durs combats. Officiers et soldats, ce qui est unique par rapport aux autres armées, dégustaient la même popote.

Nourriture froide par jour et par soldat :

750 g de pain, 45 g de beurre, saindoux, 120 g de saucisse en boîte ou fraîche, poisson ou fromage (tube), 200 g de marmelade (ou miel artificiel), 7 cigarettes ou 2 cigares ou 1 rouleau de Drops.

Nourriture chaude (en période calme)

750 g de pommes de terre, pâtes alimentaires avec 125 g de viande, 45g de graisse végétale ou animale, légumes, 15 g d’ingrédients, 8 g de café en grains ou 10 g de café ersatz.

Féculents continuels :

Patates séchées, pâtes, riz, semoule, orge perlée, maïs.

Viande : volaille, poisson, boeuf, porc, oeufs. Le Kommissbrot (pain de munition) et le pain gris (Graubrot) de 1,5 kg étaient cuits à haute température pour tuer les germes et les microbes de l’eau qu’elle fût polluée ou non.

Cantine (Marketenderei) : Vente de tabac, de spiritueux (3 ou 4 hommes pour une bouteille de cognac, de vin ou de champagne). Et bien sûr, les articles de toilette, le nécessaire pour écrire, le papier à lettres s’y achetaient.

c) Lieu de repos :

Après un séjour prolongé au front, la troupe relevée regagnait les bases arrières, à l’abri et hors d’atteinte des tirs d’artillerie adverse. A cause des avions, le parc de voitures devait être camouflé. Les sentinelles assuraient la garde de cette aire de repos car le maraudage des civils ou les attaques des partisans étaient toujours à craindre.

Le matériel déployé (boulangerie, boucherie de campagne, ateliers divers) devait pouvoir être rapidement rangé dans des cantines-coffres appropriés lors d’attaques-surprises ou durant les retraites.

d) Loisirs : Derrière le front, le repos mérité transposait pour deux à trois jours le fantassin dans un "royaume" plus paisible. Son esprit traumatisé par l’atmosphère démentielle vécue au quotidien se libérait progressivement du stress subi. Appréciant la réalité environnante, le soldat pouvait vaquer à ses occupations :lavage des effets, épouillage, "relâche" sur tout le programme, récupération psychique et physique, lecture, envoi de lettres, réparations, couture. Cette trêve permettait également de se ressourcer : jeux de cartes, théâtre aux Armées, radio (Wehrmachtbericht), baignades, sauna.

e) La poste aux armées :

Elle permettait le contact entre la mère-patrie et le front, entre le fantassin et sa famille. La lettre, la carte postale, les journaux, les paquetons de 100 g ou le paquet maxi de 1 kg mettaient 14 jours environ pour parvenir aux destinataires mutuels. On reprocha après guerre à la Feldpost l’espionnite et la censure. Tout était loin d’être vérifié ; en période "douteuse", les employés, sur recommandation du Feldpostmeister, procédaient à des contrôles inopinés sur des échantillons d’envois pris au hasard et labouraient d’un trait noir les propos outranciers ou défaitistes. Un blocage postal (Postsperre) intervenait parfois lors du transport de troupes, lors des regroupements ou durant les transferts d’unités au front, lors d’offensives ou pendant les retraites.

Le soldat avait un code postal (Feldpostnummer). En raison de l’espionnage, il ne pouvait être question de préciser le moral de la troupe, sa localisation. Dans les colis ne devait transiter aucun objet dangereux (balle de souvenir) ou périssable.

f) Le service de soins :

En temps de paix, on qualifiait l’infirmier (Sani) de tourneur de pilules, de potard, d’apôtre riciné ou de charlatan (Pillendreher, Rizinusapostel, Hokus pokus macher). C’était l’hommage peu glorieux rendu aux infirmiers juste bons, disait-on, à distribuer l’unique poudre controversée de perlimpinpin. Les horreurs vécues sur le front de l’Est changèrent rapidement les reproches infondés en compliments continus. « Sani, Sani » devinrent le cri de souffrance et l’appel désespéré des blessés. Habillés de bleu foncé, porteurs du brassard frappé d’une croix rouge au bras gauche, les soldats-infirmiers ramassaient les blessés, les réunissaient pour former des nids sur le terrain, prodiguaient les premiers soins puis assuraient le transport par civière vers le Truppenverbandplatz du bataillon (poste de 1er secours).

En temps de paix, on qualifiait l’infirmier (Sani) de tourneur de pilules, de potard, d’apôtre riciné ou de charlatan (Pillendreher, Rizinusapostel, Hokus pokus macher). C’était l’hommage peu glorieux rendu aux infirmiers juste bons, disait-on, à distribuer l’unique poudre controversée de perlimpinpin. Les horreurs vécues sur le front de l’Est changèrent rapidement les reproches infondés en compliments continus. « Sani, Sani » devinrent le cri de souffrance et l’appel désespéré des blessés. Habillés de bleu foncé, porteurs du brassard frappé d’une croix rouge au bras gauche, les soldats-infirmiers ramassaient les blessés, les réunissaient pour former des nids sur le terrain, prodiguaient les premiers soins puis assuraient le transport par civière vers le Truppenverbandplatz du bataillon (poste de 1er secours).

Le médecin (Arzt) y avait aménagé en temps utile les locaux d’intervention médicale. Lors de coups durs, il procédait de manière urgente pour bander les mutilés, arrêter les hémorragies, piquer contre le tétanos, atténuer les douleurs, rafraîchir, réconforter, préparer le blessé vers le transport (un bulletin accroché au cou du blessé en précisait l’état).

Le Truppenarzt n’opérait pas, mais il portait sur lui une sacoche bourrée de médicaments. Les aiguilles étaient maintenues stérilisées dans de l’alcool. Les emblèmes de la Croix-Rouge devaient ostensiblement figurer sur les maisons, les tentes, les véhicules faisant office d’infirmeries. Le médecin, en période tranquille, veillait à la santé quotidienne de la troupe.

Les équipes de secours n° 1 ramenaient dans les Sankas (Sanitätskraftwagen, ambulances) les blessés graves vers le Hauptverbandplatz (HVP, poste de secours principal) en les récupérant auprès des postes de secours intermédiaires (Verwundeten und Krankensammelpunkte) ou près des arrêts d’attelages (Wagenhalteplatz).

En raison des difficultés sur le terrain, des charrettes légères (Panjewagen) tirées par de petits chevaux-poneys, remplies de paille et tendues de toile et même des traîneaux assuraient le transfert des charcutés vers l’arrière. Les équipes n° 2 avaient le devoir, sous la direction d’un chirurgien, d’établir un HV-poste d’appui sous des tentes ou des bunkers dès le début de la mêlée.

Chaque équipe possédait des malles d’osier ou de bois spécifiques contenant ses instruments chirurgicaux, son éclairage, son appareil de rayons X, ses produits de pharmacie...

Une équipe se composait d’un chirurgien, d’un ou deux médecins, d’un instrumenteur, d’un anesthésiste, d’un stérilisateur et des aides. Sur ces lieux de secours, on s’occupait des blessés grièvement atteints. Les blessés au ventre, à la tête, aux poumons, aux membres déchiquetés pouvaient être opérés sur place avec beaucoup de réussite puis, suivant la gravité, préparés pour un nouveau transport vers l’hôpital de campagne (Feldlazarett) qui se trouvait à 25 ou 30 km derrière le front, à proximité d’un hôpital civil, d’écoles ou de maisons réquisitionnées.

200 à 300 patients y étaient soignés (salle d’opération, salle de soins et de traitement) et dormaient dans des lits ou des paillasses (Strohsack). Une salle de quarantaine (pour fièvre pourprée, typhus, dysenterie) était aménagée pour enrayer la prolifération microbienne. Une prophylaxie draconienne était imposée et concernait la pureté de l’eau, les épouillages et les désinfections. Un éloge appuyé doit être fait à l’égard des brancardiers secourant sous la mitraille les blessés tout comme les médecins et leur sens de l’abnégation.

g) Le curé de la division (Der Divisionspfarrer) :

Dénigrés par la propagande N.S.P. (National-Sozialistiche Propaganda), ignorés des bulletins de guerre, les prêtres méritent d’avoir voix au chapitre. A chaque division étaient nommés un curé (Pastor) et un pasteur (Pfarrer). Ils étaient les seuls à ne pas être armés. Le curé portait un havresac, le pasteur un coffret.

Pour dire la messe, le curé mettait son aube et son étole au-dessus de l’uniforme, sortait du sac les instruments liturgiques ainsi que les livrets de chants. Des enfants de choeur s’empressaient de servir les offices, car l’inquiétude des soldats face aux dangers cherchait un réconfort moral et spirituel auprès de ces hommes d’églises qui subissaient comme eux les aléas de la guerre et qui comprenaient les dures humiliations des situations. Les messes avec absolution générale, tout comme la sainte Cène avant les attaques, étaient suivies pieusement. L’office divin avec confession et communion ou les oraisons avaient lieu tous les jours que ce soit derrière le front, dans des hôpitaux, les lazarets ou les bunkers. Les pasteurs des deux confessions poussaient l’évangélisation jusque dans les tranchées et les abris pour rassurer le fantassin. Blessés et malades étaient secourus moralement, certains dictaient leurs testaments ou leurs dernières volontés. Les hommes de Dieu envoyaient réconfort et consolation aux familles dans le deuil. Les ministres du culte veillaient au bon entretien des cimetières.

Un officier N.S. était là pour contrecarrer l’impact de la religion. Il n’y eut guère de convertis à la foi nazie. La renommée des curés n’était plus à faire, et le cri « Notre abbé se pointe » passait comme une traînée de poudre sur la ligne. Sa tête apparaissait dans l’abri enfumé. Arborant son missel, il ramenait quelques douceurs, cigarettes, tabac ou chocolat. Les soldats de Dieu partagèrent la vie commune de la troupe, à cheval, en voiture, à pied et souffrirent mille privations avec leurs ouailles.

h) Le camarade cheval de guerre :

Actuellement on ne pourrait plus imaginer trouver le cheval enrôlé dans une guerre dite moderne.

Animal estimé durant la 1ère guerre mondiale, il reprit du poil de la bête et servit admirablement les intérêts de la Wehrmacht dans sa lutte sur le front de l’Est.

Alors que les moteurs souffraient du sable et de la poussière en été, que les véhicules s’enlisaient par colonnes entières dans le bourbier en automne et au printemps, que le trafic se paralysait en hiver, les braves chevaux, eux, surmontaient les obstacles.

Un million de quadrupèdes fut affecté au service des divisions au commencement de l’offensive Barbarossa. En un trimestre (hiver 1941-42) 180 000 bêtes furent perdues des suites de malnutrition, des causes du froid et remplacées petit à petit par de nouveaux troupeaux. Le nombre élevé de 1 700 000 chevaux utilisés ne suffira pas à tracter l’invraisemblable parc à charrettes. Le Panjegaul (cheval russe), autochtone, suppléa les vides.

Petite bête tenace, increvable sous la chaleur comme sous la froidure, sobre, elle tirait, vu son gabarit, des mini-charrettes et ne put être attelée aux lourds canons. Les villageois, habitués au monde rural, plaignaient ces chevaux dociles et muets, éreintés et lessivés parce que pliant sous la charge des fardeaux.

Ces roussins emportaient de nombreux blessés dans les postes de secours. Parcourant des centaines de kilomètres par tous les temps, s’affaissant sur le timon, s’embourbant jusqu’à la croupe, crevant dans le limon teigneux, ces bêtes s’abattaient à bout de forces au bord de la route en attendant le coup de grâce tiré dans l’oreille qui mettait fin à leurs souffrances. Apeurées par les explosions, elles arrachaient les traits les reliant aux lourdes batteries d’artillerie. Les canassons s’enfuyaient hennissant au milieu des tirs d’obus et des rafales d’avions.

C’était de braves quadrupèdes, des auxiliaires précieux et des amis fidèles du fantassin.

j) Transport :

Il faut savoir que 20 000 hommes nécessitaient 45 tonnes de ravitaillement divers par jour. Munitions, fourrage, habillement, nourriture, moyens d’attaque et de défense arrivaient constamment de l’arrière. Attelages, camions, side-cars déversaient un invraisemblable bric-à-brac ramené des Grosslagern (dépôts centraux). Les munitions (cartouches, obus pour artillerie), les rations pour chevaux (5 kg de foin, 5 kg d’avoine, 5 kg de paille par jour et par bête), l’habillement, les effets d’hiver, les outils de terrassement, les planches de coffrage et jusqu’au dernier clou transitaient de main en main pour alimenter le Stellungskrieg, la guerre de position ou les chaudrons ambulants (wandernde Kessel).

k) Die Kettenhunde : "les chiens de chaîne".

Tel est le surnom si décrié dont on affubla la Feldgendarmerie (prévôté ou police militaire) !

Leur tâche s’annonçait difficile : devoir avec peu d’effectifs contrôler de vastes terrains, être astreint à de nombreuses obligations, ce qui entraîna nécessairement auprès de la population civile comme chez les militaires, de nombreux excès de zèle et d’infractions. Habillés d’ordinaire en tenue orange, ils la troquèrent contre l’uniforme de l’armée mais avec un signe visible de reconnaissance : un insigne orbiculaire de souveraineté sur lequel figurait l’inscription Feldgendarmerie et qui était porté avec une chaînette autour du cou des intéressés.

Il y avait deux autres signes distinctifs : un emblème "Ordnungspolizei" et cousue au même bras gauche une bande brune portant le titre "Feldpolizei". Le peloton de gendarmerie relevait directement du Général de Division (Divisionskommandeur). Un officier (Lieutenant ou sous-lieutenant) et 36 hommes disposant de 7 voitures, d’un camion LKW (Lastkraftwagen), de 6 motos et de 2 side-cars, armés de pistolets et de pistolets-mitrailleurs, régnaient en petits groupes sur les arrières de la division.

Maintien de l’ordre, sécurité des lieux, police de route étaient trois de leurs principaux devoirs.

Ils effectuaient des patrouilles pour constater la bonne tenue des soldats, menaient des rondes dans les gares pour vérifier les congés des permissionnaires, intervenaient activement pour réprimer des actes délictueux chez les civils, cherchaient des déserteurs et des insoumis, s’impliquaient pour rétablir la discipline et repousser la panique, regroupaient les hommes débandés sur des lignes de résistance, créaient un "dépôt central" pour troupes dispersées. Concernant la sécurité, ils identifiaient les personnes, traquaient les espions, saboteurs et partisans, fouillaient les prisonniers lors des grands rassemblements de captifs dans les zones de combat.

Dans les situations très critiques, ils devaient protéger l’état-major de la division. Régler la circulation demandait une grande implication : respect du code de la route certes, mais également fluidité de circulation à assurer, franchissement de ponts et de passages étroits lors des mouvements de troupes.

Ils étaient tout puissants, leurs droits étaient considérables. Tous les hommes de la Wehrmacht, (également les officiers) devaient justifier de leur identité même devant un gendarme subalterne. Les fins limiers pouvaient fouiller pièces, objets et personnes, vérifier l’intérieur de véhicules et les paquetages. Ils avaient le droit d’arrêter hommes et sous-officiers (les officiers uniquement en flagrant délit) et pouvaient exceptionnellement faire usage de leurs armes. Sans leur implication musclée, la pagaille se serait inévitablement installée sur les axes de circulation comme dans le secteur des combats.

l) Le conseil de guerre (das Kriegsgericht) :

Un assesseur (officier de l’état-major de la division) et un monsieur bons offices du côté du prévenu participaient aux débats. Cet officier expérimenté en droit assurait la défense de l’accusé.

Le conseil de guerre, que ce soit par ignorance de son rôle exact durant les cinq années de conflit ou par esprit de méchanceté après la fin des hostilités, a été vilipendé pour son arbitraire par de nombreux détracteurs.

Pourtant il n’y eut que 12 245 condamnations à mort, dont 6 000 exécutions durant la guerre, ce qui représente pour une armée forte de 3 millions de soldats, un taux de 2 pour mille. Il est vrai que les exécutions capitales durant les derniers mois de guerre (sous forme de lynchage bâclé ou de pendaison arbitraire, réglé par un peloton d’exécution hâtivement constitué, après un simulacre de procès ou sans attendre la décision de la justice) ont terni cette honorable institution.

Les délits graves et les fautes pénales furent souvent commués en sanctions disciplinaires. Ainsi, les actes répréhensibles tels l’éloignement non autorisé, la désobéissance, le refus de monter en ligne, l’insoumission (cas des Alsaciens-Lorrains), l’insubordination, la lâcheté devant l’ennemi, le départ précipité de son unité lors d’une attaque, la transgression du devoir militaire, l’automutilation, le vol de biens appartenant à la Wehrmacht, la félonie ou la trahison, le remplacement ou la dégradation du potentiel militaire, le pillage, le viol, les exactions (vol, meurtre) à l’encontre des civils méritaient des sanctions allant graduellement de la prison jusqu’à la peine de mort. Les fautes légères étaient à purger au front en liberté conditionnelle et les cas les plus graves, dans des régiments disciplinaires.

Le tribunal statuait également sur les affaires mêlant des civils aux activités d’espionnage, à leur aide aux partisans ou à leurs agissements nuisant aux intérêts de la division.

m) Les tanks ennemis

La finition du T.34 laissait fort à désirer. Et pourtant le monstre constitua une surprise énorme pour les Allemands dès les premiers mois du conflit. Par rapport aux Panzers allemands, le tank russe leur était supérieur dans tous les registres, hormis l’absence de la radio. Ses chenilles très larges s’adaptaient à tous les terrains et réduisaient le risque de son enfoncement jusqu’à la caisse. Le blindage était épais ; le moteur très robuste rendait les incendies à bord très rares. Les Russes, à travers une rationalisation simplifiant au maximum la finition de ces engins allaient les produire en masse avec un défaut crucial, l’absence de communications radio.

Les équipages, de peur d’offrir une cible trop parfaite lorsqu’il s’agissait de communiquer à distance par fanions, préféraient fermer les tourelles et foncer en avant, dans l’inconnu, et sans liaison tactique de soutien, avec pour issue fréquente la destruction du char orchestrée par d’habiles Panzerknacker (croqueurs de chars).

n) Les unités de la garde (dem Stalin Seine, ceux de Staline).

Les soldats d’élite russes étaient redoutés par les Allemands. Mieux équipés, ils constituaient le fer-de-lance des offensives russes. L’habillement russe s’était amélioré : le pantalon en coton était ample avec des pièces de renfort cousus sur les genoux. Les bottes étaient étoffées de cuir (à part la toile graissée de la tige).

Le vêtement de pluie pouvait faire office de toile de tente. Coiffés du casque d’acier, portant un havresac rustique et la toile de tente roulée autour du cou, ces soldats fanatiques étaient superbement armés.

Le fusil-mitrailleur Degtiarev de 9 kg doté de boîtes-camenbert de 77 cartouches tirait en automatique.

Les décorations furent nombreuses (Insigne de mitrailleur distingué, Insigne de la Garde pour valeur héroïque prouvée au combat, Ordre de la Gloire 3ème classe, Médaille de la valeur militaire).

o) Les tireurs d’élite

Lors de la guerre des positions, les Russes étaient passés maîtres dans l’art d’entretenir un climat d’insécurité constant. A l’improviste, ils canardaient les positions ennemies ou s’ingéniaient grâce à leurs snipers à s’offrir des sentinelles allemandes bien imprudentes. La patience du tireur russe durant le guet était proverbiale : observant le panorama derrière un bouclier de tranchée grâce à l’oeilleton percé dans le blindage, il excellait dans l’art d’envoyer une balle mortelle dans la tête du pionnier allemand, ne craignant pas le froid, planqué dans des caches insolites (arbres creux, souche d’arbre, meules de foin, carcasse éventrée de cheval...), parfois même il se ceinturait au faîte de l’arbre en raison du froid hivernal. Imperturbable, il attendait sa victime insouciante et qui était à mille lieux de penser au sort macabre qui l’attendait (cf. récits de Joseph Muller et de René Says).

p) Les partisans

Les organisations clandestines se formèrent rapidement, en luttant contre l’agresseur par tous les moyens possibles. Les guérillas, peu nombreuses au début, apportèrent une aide précieuse à l’armée soviétique.

Les unités de partisans agissaient sur les arrières de l’ennemi : saccage du réseau ferré, coordination des missions avec les opérations militaires, massacre des collaborateurs nazis, destruction de ponts, de lignes téléphoniques.

Les nazis s’efforçaient de briser la résistance qui gangrenaient les territoires occupés par d’inqualifiables représailles : villages incendiés, sonderkommandos chargés du nettoyage des Juifs, pendaison des communistes.

La résistance russe contribua de toutes ses forces à la défaite finale du nazisme.

q) Les orgues-de-Staline

Les katiouchkas (ou lance-roquettes) tiraient des projectiles autopropulsés installés sur des rampes montées sur camion. L’allumage se faisait électriquement à partir de tuyères accouplées de 6, 12, 32 éléments.

Dans un carré de 300 mètres de côté, tout était haché menu.

Le régiment d’infanterie était ainsi constitué :

- état-major,

- train du régiment,

- unités spéciales : pionniers, cavaliers, agents de renseignements, musiciens,

- 3 bataillons (formant 12 compagnies numérotées de 1 à 12),

- 13ème compagnie de protection,

- 14ème compagnie de chasseurs de chars,

- 1 colonne légère de fantassins, le tout formant 75 officiers, 493 sous-officiers et 2 474 hommes.

(La 8ème compagnie se lit 8./Inf. Rgt. 1. Le IIIème bataillon du Gren. Rgt 12 se lit III./Gren. Rgt. 12).

Le bataillon d’infanterie (Btl) était une unité tactique de combat.Le bataillon disposait d’un commandeur, de 13 officiers, d’un employé (le comptable) et de 846 sous-officiers et hommes de rang (ajoutez-y 131 chevaux).

Le bataillon comprenait :

A) L’état-major (Bataillonstab mit Unterstab).

B) L’échelon de service de renseignements et d’informations (Nachrichtenstaffel).

C) Une section de fantassins-pionniers (Infanteriepionierzug).

D) 3 compagnies de protection, (3 Schützenkompanien).

E) Le train de combat (Gefechtstross).

F) Les services de ravitaillement 1 et 2 (Verpflegungstross 1 et 2).

G) Le train d’équipage (bagages et équipements) (Gepackstross).

H) La compagnie d’armes lourdes (Maschinengewehr Kompanie).

A) Etat-major en combat et durant les attaques :

L’état-major était étoffé comme suit :

- Le Bataillonskommandeur (der Major),

- L’aide de camp (der Adjutant, à ne pas confondre avec l’adjudant, der Feldwebel),

- L’officier d’ordonnance (der Ordonnanzoffizier),

- Le médecin,

- Le vétérinaire, tous officiers.

1) L’échelon de commandement (le commandant, son officier d’ordonnance, 2 cavaliers en appui, 2 estafettes-cavaliers qui disposaient d’une binoculaire) se trouvait soit sur le terrain, soit dans le poste de commandement (Btl. Gefechtsstand) où il y avait en permanence l’aide de camp, un secrétaire, un dessinateur. Le Major prenait les décisions, impliquait les services de renseignements, recueillait les données, les interprétait pour dispatcher et ventiler les groupes vers les avant-postes, cherchait et maintenait les liaisons sur la ligne de front avec les voisins de gauche et de droite.

2) Der Adjutant, auxiliaire précieux du chef de bataillon, faisait chaque soir son rapport à l’état-major du régiment (comportement de l’ennemi, activité personnelle de la troupe, événements, pertes, utilisation et réserve de munitions, etc...). Il aménageait l’endroit idéal pour l’observation nécessaire au bataillon, s’arrangeait pour transmettre au mieux ses appels par liaisons téléphoniques, listait tous les mouvements sur la carte d’état-major (les positions des troupes, les relevés et les cotes) transcrivait des mots-clés sur son bloc-notes (pour pouvoir mieux les analyser et les rendre lisibles lors des comptes-rendus), s’entretenait à tout moment avec son supérieur sur l’évolution de la situation.

Son secrétaire rédigeait les ordres écrits et les instructions pour les annoter dans le KTB (Kriegstagebuch, journal de marche) tandis que le dessinateur reportait sur le plan des lieux les positions, les zones battues par l’artillerie, la HKL (la Hauptkampflinie = principale ligne de front d’attaque).

3) L’officier d’ordonnance était l’assistant (l’adjoint) de l’Adjutant. Il dirigeait la liaison avec les armes lourdes, était l’officier chargé des liaisons importantes avec les voisins respectifs et enfin responsable du train de combat. Lors du déménagement du PC (poste de commandement), il restait en place en quittant les lieux le dernier, en attendant l’installation nouvelle.

4) Des mini-postes de commandement éparpillés accueillaient les divers gradés, -ensemble ou séparés-, dans des positionnements différents : il s’agissait du chef de la section des mitrailleuses lourdes, des 2 secrétaires, des 2 toubibs, de l’officier de liaison avec l’artillerie, des commandants de sections subordonnées ou ajoutées au bataillon. Tous ces postes éparpillés (pour éviter les coups directs tuant l’organe directeur) se trouvaient à portée de voix. Le chef des armes lourdes veillait à mettre à l’abri l’état-major (lorsque ce dernier venait en visite sur le terrain) et analysait chaque renseignement concernant les pertes humaines, les bêtes, les défections et pannes, les réserves en munitions, les stocks d’armes. Il veillait à insuffler le dynamisme, l’assistance morale aux hommes éprouvés et "combattait" la propagande ennemie.

5) Les médecins s’occupaient dans leur registre de l’état général des hommes. Blessés, malades sérieux étaient ramenés vers les postes de secours, les hôpitaux de campagne. En prévision des attaques ennemies et de leurs conséquences meurtrières, les toubibs devaient procéder rapidement à l’aménagement de lieux de soins. En plus de deux infirmiers, le médecin-chef recourait à huit auxiliaires pour le brancardage. Les deux médecins inspectaient la viande et la nourriture également. Ils disposaient de deux montures sellées.

6) Le vétérinaire veillait sur les chevaux, les soignait, les requinquait.

7) Un adjudant (Feldwebel) était responsable de l’aménagement et du démontage du P.C., du camouflage, de l’observation et de l’alerte aériennes, de l’implication des estafettes et des coursiers (6 cyclistes, 2 motocyclistes et 2 side-cars).

B) Service de renseignements et d’informations

Chef : Adjudant (Feldwebel),

2 équipes de téléphonistes, 4 équipements de radio-téléphone, 1 chariot aménagé avec l’équipement lourd radio.

Missions : assurer la liaison avec les compagnies voisines, les sections internes.

C) La section de pionniers-fantassins :

Cette section était composée de soldats confirmés qui constituaient la réserve du bataillon. Surnommée "la fille à tout faire", elle était là pour aider le bataillon où cela sentait le roussi (ouvreurs de route, briseurs d’obstacles, ouvriers, combattants, techniciens).

¾En version offensive : débarrasser rapidement les axes de passage de tous les obstacles artificiels (arbres, mines, entonnoirs) et surmonter les difficultés naturelles (sentiers boueux, marais) pour aménager des voies de circulation.

¾Durant l’attaque : aménager des passages dans le réseau de barbelés, détecter les mines, baliser les sentiers dans les champs de mines, assurer l’approvisionnement en moyens et en armements, neutraliser les bunkers.

En défense : creuser des tranchées, des abris. Poser du barbelé, verrouiller le secteur par des mines contre les tanks. Tendre du fil-piège, installer des postes de tir, camoufler des sentiers.

¾En retraite : retarder et bloquer l’approche ennemie par minage, par destruction, par sabotage de réseaux et par embuscades.

Outillage : compresseurs, tronçonneuses, chalumeaux, projecteurs et nécessaire complet pour terrasser et creuser.

Matériel d’obstruction : les rouleaux de barbelés (S-Rollen) pouvaient être étirés rapidement sur une largeur de 6-8 mètres et constituaient un obstacle circulaire conséquent. Les K.Rollen au fil lisse avaient la même fonction.

Les rouleaux classiques devaient être déroulés et accrochés aux chevaux de frise et autres piquets pour constituer un réseau défensif. Le fil de fer lisse avait l’avantage de constituer un fil-piège (faire trébucher, prévenir, auto-commander les explosifs).

Les explosifs : le TNT (Trinitrotoluol) facilement stockable, transportable et insensible à l’humidité pouvait être coupé, tassé et préparé pour servir de charge en poudre variable, à son tour conditionnée dans des enveloppes différentes suivant l’effet désiré.

Il fallait arriver à faire détonner l’explosif par frappe, coup, étincelle, flamme ou filament incandescent.

Ainsi l’allumette, la mèche, le détonateur à retardement, la mèche lente qui parcourait 1 cm par seconde même sous l’eau, l’amorce explosive, la mèche détonante pour explosifs reliés développaient une forte chaleur initiale laquelle provoquait alors la détonation.

D) 3 compagnies :

Une compagnie (Kpie) comprenait en ordre de bataille : 2 Officiers, 21 Sous-officiers, 178 Hommes.

Le chef de compagnie (capitaine ou lieutenant) avait sous ses ordres un peloton de compagnie (Kompanietrupp), 3 sections (Schützenzug, voir description plus loin), 3 Panzerbüchsentrupps (pelotons de lutte anti-chars), 1 Gefechtstross (train de combat), 1 groupe de ravitaillement n°1, 1 groupe d’approvisionnement n° 2, tous les deux chargés de l’intendance, enfin 1 Gefechtstross (train d’équipement).

La compagnie pouvait être impliquée de plusieurs façons : - en rangs serrés ou disséminés pour monter à l’attaque, - en ligne de défense sur des zones à protéger, - en troupe de choc pour percer le dispositif ennemi, - en soutien avec d’autres Cies pour fermer des secteurs, tenir des points stratégiques.

L’adjudant-chef de compagnie était surnommé la "mère de la compagnie", le "juteux" (Spiess), le patron à tout faire à l’arrière. Voilà quelques-unes de ses prérogatives :

- discipline, ordre, surveillance et distribution de rôles des trains d’équipage,

- correspondance, comptabilité, rapports (décès, etc...),

- logis, permissions, sauna. Il montait également en ligne.

Il va sans dire que tout ce bel ordonnancement prussien fut souvent battu en brèche par les vicissitudes de la guerre. Les troupes décimées ne représentaient plus sur le papier que la moitié ou le tiers de leur effectif. Il leur fallait retourner au feu avec les rescapés.

Son armement :

16 pistolets-mitrailleurs, 12 fusils-mitrailleurs, 44 pistolets, 130 fusils, 3 Panzerbüchsen (fusils lance-grenades), 3 mortiers légers + 1 cheval de selle, 12 à 18 chevaux de trait, 8 vélos, une moto Solo Krad, 1 side-car (appelé Beiwagen (ou B Krad) et 3 camions.

Peloton de compagnie : 1 adjudant, 4 agents de liaison, 2 estafettes à bicyclette, 1 palefrenier avec vélo, tous avec des fusils, 1 sous-officier infirmier avec vélo, 1 infirmier avec pistolet.

10 pavillons aériens (pièces de tissu rouge-blanc, dimension 1,50 m) signalaient aux avions amis les gains grappillés sur le terrain. Les carrés d’étoffe devaient, après leur survol, être rapidement enlevés pour ne pas signaler à l’aviation ennemie les positions conquises. Placés à des endroits judicieux, à l’abri du regard adverse, ces drapeaux étaient des signes de reconnaissance très utiles.

E) Le train de combat :

- 1 maître-fourrager (nourriture et santé des bêtes)

- 1 maître-armurier + 1 aide (réparation, test de nouvelles armes, transformation d’armes ennemies récupérées, dépôt et stock de munitions).

- 1 maître-forgeron + 1 aide (cloutage des fers aux sabots des chevaux été comme hiver, aide au vétérinaire).

- 1 sous-officier anti-gaz (stock de recharges, entretien des masques). Le grade devint inutile puisque les gaz ne furent jamais utilisés.

- 1 infirmier sous-officier,

- 2 cuisiniers et 2 aides. Les charrettes étaient équipées suivant la nature des besoins.

F) Deux services de ravitaillement

Secrétaires, fourrier, intendant, comptable =Zahlmops qui avait un emploi dangereux car ce "civil" réceptionnait en tous lieux et par tous les temps l’argent de la solde, géraient l’intendance et les biens du bataillon.

Le comptable distribuait la solde, à même dans les tranchées, s’occupait à approvisionner la cantine (Marketenderei) et les subsistances de la compagnie.

Les services disposaient de 2 charrettes, de 2 camions 3 tonnes, et d’un side-car (avec conducteurs attitrés).

G) Le train d’équipage

1 sous-officier

1 camion (chauffeur + ouvrier artisan).

H) La compagnie d’armes lourdes (MGK : Maschinengerwehrkompanie) :

La MGK était à la disposition de chaque chef de bataillon et comportait 3 officiers et 174 hommes de rang et sous-officiers, plus une "caravane" de 58 chevaux. Elle renforçait par le tiers de son effectif chacune des trois compagnies et, parmi les 3 bataillons, on octroyait aux trois sections lourdes les numéros 4, 8 et 12 (les compagnies étant répertoriées de 1 à 3, de 5 à 7 et de 9 à 11 dans chaque régiment d’infanterie). L’unité détenait des mitrailleuses (tir en ligne directe et en gerbes) et des mortiers (tirs courbes et inclinés).

La MGK était constituée :

- d’un chef de compagnie (lieutenant),

- d’un sous-officier chargé de l’observation,

- de 2 sous-officiers (goniométrie, pointage, repérage),

- d’un technicien télémètre,

- de 2 agents de liaison cyclistes,

- d’un cavalier-estafette (de surcroît clairon),

- d’un palefrenier.

Voici la structure de l’équipe de renseignements propre à la MGK :

- 6 soldats chargés de la communication avec un conducteur menant une charrette chargée de 6 postes de radiotéléphone ainsi que tous les réseaux de fil nécessaires à relier les compagnies.

Les trois sections lourdes (constituées chacune de 2 Schützenzug) étaient dirigées par un sous-lieutenant. 12 mitrailleuses dotaient les sections. Un charretier voiturait les impedimenta offensifs.

Les deux sections de protection (Schützenzug) étaient conduites chacune par un sergent, deux chefs servants de pièce et de 4 x 2 manieurs de mitrailleuses.

Une quatrième section de mortiers lourds dépendait elle d’un autre sous-lieutenant : 6 mortiers, le dispositif de réglage à distance et par radio, les 3 équipages nécessaires pour le tir (10 hommes x 3), les charrettes portant le stockage des armes, les munitions et le paquetage des hommes, les remorques pour transbahuter les caisses remplies de 48 torpilles ailées de mortier dont on en soutirait 15 pour une première ventilation aux équipes, voilà le domaine sur lequel régnait ce Leutnant.

Les mitrailleuses lourdes (schweres Maschinen Gewehr) détenaient en tir rasant droit la principale frappe de feu de l’infanterie. Employée en toute occasion, cette "colonne vertébrale" luttait contre tous les dangers encourus par les fantassins dans les tranchées. Les sMG annihilaient toute pénétration de l’adversaire, grâce à la polyvalence de l’arme.

Après un barrage de tirs d’artillerie ou une pluie de coups de canon, la sMG éjectait ses balles sous forme de tir permanent contre les meurtrières des bunkers adverses et les nids hostiles. Elle pouvait également couvrir un large terrain du fait de ses "balles promenades" circulant à l’entour, en gerbes fluctuantes sur des rassemblements ennemis ou sur des sections attaquant ou refluant. Avec une réserve de tir approchant les 20 mn, l’aboyeuse dominait les points stratégiques, les rives des fleuves, les défilés.

Dès le début du combat, les Gewehrführer (les chefs de groupe) s’emparaient chacun de la hausse de pointage et d’une caisse de munitions tandis que les tireurs n°1 agrippaient leur mitrailleuse, les tireurs n°2 leur affût. Les pourvoyeurs n° 3 et n° 4 portaient chacun 2 caisses de munitions (ce qui représentait d’emblée 1 500 coups). Les mortiers lourds (Granatwerfer) lâchaient des tirs plongeants, indirects ou courbes. Moins pratiques sur des cibles mouvantes et en rase campagne, ils devenaient indispensables pour entretenir l’insécurité sur les avancées du front ennemi ou sur ses arrières, cadrer et anéantir les fantassins ennemis dans leur trou. Protégés et camouflés, ils devaient rapidement contrecarrer l’installation de l’ennemi, mais constamment être déplacés pour ne pas se faire repérer en offrant une trop facile cible à des ennemis perspicaces.

Les mortiers lourds s’empilaient en 3 parties (tube 18,5 kg, plaque 18,3 kg et bipied 18,9 kg) portées chacune par un homme. Deux aides portaient 2 caisses contenant 3 x 4 torpilles (22 kg). A cause du poids excessif de l’arme, il allait de soi que l’équipe pouvait être attardée loin à l’arrière, et plus d’une fois les servants des sMG suppléèrent le retard, l’absence ou la fatigue des mortiersards exténués. Bouclier de soutien, le mortier rendit d’inimaginables services et devint une arme irremplaçable jusqu’à la fin de la guerre.

Schützengruppe (le groupe de protection) :

1 chef de groupe (Gewehrführer) et 9 tireurs.

Le tireur n° 1 était un tireur confirmé, le meilleur. Il portait le sMG 42 de manière libre avec une cartouchière de 50 coups, ainsi qu’un pistolet. En sus, il trimbalait le matériel pour réparation, avec la culasse de réserve, le nécessaire de nettoyage de l’arme et une paire de lunettes de soleil.

Le tireur n° 2 portait au combat 4 cartouchières à 50 coups (2,450 kg x 4) et une caisse de 300 cartouches (11,530 kg), plus son pistolet et un canon de rechange. Le Schütze Zwo était l’aide attitré du tireur n°1 et le remplaçait en cas de mort. Le tireur n° 3 était le pourvoyeur. Il portait deux caisses de 300 coups chacune.

Les autres membres du groupe étaient des tireurs armés de fusils. Ils portaient des étuis de 45 cartouches. Deux ou trois grenades à main étaient accrochées à la ceinture ; des "grenades-oeufs" étaient planquées dans les diverses poches.

Puissance de tir : 1 mitrailleuse, 2 pistolets, 7 fusils + grenades.

Lors des combats, le groupe était échelonné tous les dix mètres. S’il était expérimenté, il se protégeait mutuellement en faisant le coup-de-feu, en lançant des grenades. Son cri de guerre "Hurrah" était bien des fois démoralisant pour l’adversaire.

Quatre groupes de protection n° 1, 2, 3, 4,les Schützengruppen, étoffaient un régiment.

Le Schützenzug (section de protection) qui comprenait 50 hommes était commandé par un lieutenant ou un adjudant-chef. Le chef de section disposait d’une mitraillette, d’une paire de jumelles, d’un étui de cartes, d’une boussole et d’une lampe de poche.

La section spéciale (Zugtrupp) se répartissait comme suit :

Un sous-officier, 3 estafettes (dont 1 tireur d’élite), 1 infirmier (armé d’un pistolet) reconnaissable à sa croix-rouge et portant l’indispensable trousse de secours et la Labeflasche (bouteille de réconfort) un peu plus grande que la gourde. Sur le front de l’Est, l’infirmier au brassard voyant fut souvent pris pour cible et tué.

Comme outillage le Zugtrupp détenait des pinces pour barbelés, un pistolet à fusées, un lot de drapeaux-fanions pour signaux optiques. Le pistolet à lucioles éclairantes (Leuchtpistole) servait grâce à sa palette de couleurs (blanche et autres) d’éclairage sur le terrain, de reconnaissance mutuelle, de liaison, de tirs d’entente, de signal de feu. Ce pistolet pouvait même en tir direct détruire des nids de mitrailleuses ou des bunkers.

Composition du groupe anti-chars (Granatwerfergrupp) :

1 lance-grenades léger calibre n°5, 4 mitraillettes, 5 pistolets mitrailleurs (MPi), 11 pistolets, 34 fusils, 1 lance-grenades, 60 grenades à main, 50 "oeufs" constituaient l’armement total d’une section de chasseurs sans oublier les cartouches au nombre de 1048 coups par Maschinenpistole (MPi), de 4 600 par mitrailleuse, de 2 040 pour les fusils. Le chef de section portait un fusil, des jumelles et une caisse de 10 grenades. Le tireur n° 1 transportait le bouclier, le tireur n° 2 tenait le tube ; les deux hommes étant armés chacun d’un pistolet.

Voici les commandements :

« Tireur 1, êtes-vous prêt au tir (Feuerbereit) ? 250 (mètres). Un tir » ordonnait le chef de section.

- Paré pour le tir ! Feuer frei, tir lâché » répondait le tireur.

Au vu du résultat mitigé ou peu probant réalisé sur la cible, le chef de section précisait à nouveau : « 80 (mètres) vers la droite, 60 (mètres) plus court. Nouveau tir. Etes-vous paré ?

- tiré...abgefeuert ! » concluait le tireur.

A chaque section appartenait un chariot (Gefechtsfahrzeug) qui transportait le mortier, les grenades, les outils de tranchées, les trousses de nettoyage, les rouleaux de barbelés, le camouflage et toutes les munitions non portées par les hommes. Devant les prémices du combat, l’ordre tombait : « Geräte frei, libérez le matériel de combat. »

Les fantassins se pressaient pour aller récupérer leurs biens.

Lors de l’attaque, la section s’ouvrait en coin inversé (3 pelotons devant, le dernier derrière = Breitkeil).

Sur ses gardes, la section pouvait également se déplacer en coin pointu (1 peloton à l’avant = Spitzkeil) pour éviter toute surprise d’encerclement. Les sergents se trouvaient au milieu des rangs pour donner des consignes, appeler, ordonner, siffler... Au vu de ses pertes humaines, plus d’une section devint par nécessité troupe de choc.

Panzerbüchsentrupp (peloton de lutte anti-chars) :

Chef de section avec vélo, 3 engins avec 2 serveurs munis chacun d’un pistolet.

Tireur 1 : fusil anti-char,

Pourvoyeur 2 : 2 étuis de 10 fusées,

Train de combat : 1 adjudant-chef avec pistolet et vélo, 1 sergent responsable du train avec fusil et vélo,

1 sous-officier armé d’un pistolet, responsable du matériel, 3 conducteurs sur siège de cocher (vom Bock) avec charrette à attelage double (4 chevaux), 1 charrette à 2 chevaux pour cuisine roulante (avec bac de 150 l d’eau) conduite par 2 conducteurs (l’un en selle et l’autre assis sur siège), 2 cuisiniers et 2 aides tous armés de fusils.

Peloton, équipe de ravitaillement n° 1 :

1 sergent-fourrier, 1 soldat (assis) menant une charrette tirée par deux chevaux.

Peloton, équipe de ravitaillement n° 2 :

1 sous-officier responsable des subsistances, 1 motocycliste,

1 chauffeur et son aide pour rouler le camion de 3 Tonnes, tous les cinq, étant armés.

Train d’équipement (Tross) :

1 sous-officier comptable, 1 aide-comptable, 1 cordonnier, 1 tailleur, 1 motocycliste, 2 camionneurs et leurs aides. Le 1er camion était équipé d’un bureau, de la réserve d’habits et de l’outillage à main. Le 2ème camion contenait les bagages, les havresacs. Le train était logé 3 à 5 km à l’arrière du front.

Le fourrier et le sous-officier des subsistances s’occupaient de l’acheminement régulier du ravitaillement, de la nourriture et des biens d’équipement. Le tailleur, le cordonnier et le sellier ne chômaient pas vu la charge de travail. Tous étaient surnommés des Trossknechte (valets d’armée = soldats du train).

Un mot sur les cochers dont les tournées avec les chevaux tournaient au cauchemar : abris à construire, attaques en piqué des avions, recherche de fourrage dans la contrée, fers à poser, traits et selles à réparer lors des haltes. Les tirs ennemis et les attaques d’avions surprenaient l’équipage sur la Rollbahn, dans des chemins glaiseux, enneigés. L’acheminement sous haute tension des chevaux pressentant le danger et taillant la route à travers champs à la moindre odeur de poudre tenait de l’épique.

Armes :

a) pistolet à balles lumineuses : hauteur : 80 mètres avec durée d’embrasement de 6 à 15 secondes dans la nuit.

Lucioles à parachutes : durée 1 mn. Le jour, la vision des couleurs portait à 2,5 km.

Couleurs des balles lumineuses et leur signification :

Luciole blanche : Eclairage nocturne pour visualiser le terrain.

Balle traçante blanche : Toujours maître de notre position. Tenons notre secteur.

Balle traçante rouge (1 ou 2 étoiles) : Attaque ennemie, ou tir vers l’ennemi, ou tir de barrage demandé.

Balle traçante verte (1 ou 2 étoiles) : Allonger le feu de notre artillerie.

Balle traçante violette : Danger de tanks.

Balle émettrice de fumée : Ici attaque de tanks.

Balle siffleuse : Alarme de gaz.

Gerbes d’étincelles blanches, rouges, vertes : signes convenus avec l’artillerie lors d’attaque ou de repli avec les troupes d’assaut.

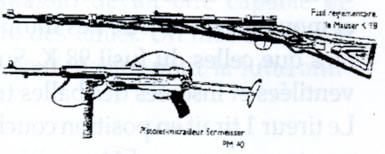

b) Fusil 98 K :

b) Fusil 98 K :

Arme de fantassin, le 98K était l’arme principale, mais aussi une arme d’entraînement semi-automatique tirant 5 cartouches. Très bon fusil dans le tir sur cible, en tir rapide, d’extrême précision (ne déviant pas). Baïonnette montable.

On le surnommait «Femme-du-soldat (Braut des Soldaten) ou flingot (Knarre). » Il était utilisé également comme fusil de précision dont les modèles Z f 41 (grossissement 2 x 1/2) et Z f 42 (grossissement 5 x) par les tireurs d’élite. Arme sûre (visée à 2 000 mètres).

c) Maschine Pistole 40

Le pistolet-mitrailleur était apparemment une arme de qualité, mais il était sujet à des défaillances liées à l’humidité, à la saleté ou au froid qui provoquaient des enrayements.

Le cran de sûreté laissait à désirer : le fait de poser un peu lourdement le M Pi 40 par terre pouvait libérer un coup de feu (d’où, par mesure de précaution, une lanière insérée pour coincer davantage le cran). Le ressort du magasin se bloquait lorsque les balles trop serrées du chargeur s’y concentraient (il fallait en réduire le nombre).

d) La grenade à manche, dont l’origine remonte déjà à la 1ère guerre mondiale, détenait un manche creux en bois (avec ficelle à tirer) surmontée d’une amorce, d’un détonateur et d’un pot en acier léger rempli de poudre.

Il fallait d’abord dévisser le couvercle de sûreté au bout du manche et insérer un détonateur pour l’armer (scharfmachen) puis tirer la cordelette.

On améliora le modèle initial en ajoutant au pot métallique un mantelet d’acier quadrillé pour accroître l’effet déflagrant qui provoquait l’éparpillement meurtrier de centaines d’éclats acérés. La grenade servait également comme arme efficace lors de l’investissement des bunkers ou la destruction de réseaux de barbelés. On "collait" plusieurs grenades ensemble (geballte Ladung) pour accroître leur effet dévastateur.

e) Fusil-mitrailleur (lMG ou leichtes Maschinengewehr 34)

Le lMG pouvait tirer au coup par coup ou par rafales. Monté sur deux pieds escamotables et rabattables, il fallait pour maintenir la précision sur cible, décocher des mini-rafales de 3 à 6 coups. Stabilisée par le bipied, cette arme était idéale pour les cibles à grande et moyenne distances. Les munitions étaient les mêmes que celles du fusil 98 K. Sur les bandes étaient ventilées et insérées des balles traçantes. Le tireur 1 tirait le plus souvent en position couchée ; il pouvait également appuyer son FM sur l’épaule du tireur 2, lequel maintenait fermement le bipied sur le devant de sa poitrine. Dans ce cas, l’arme était utilisée contre les avions volant en rase-mottes.

Lors du changement du tube dilaté par la chaleur provoquée par les rafales continues, des gants ou une pince s’avéraient nécessaires (manoeuvre de remplacement rendue difficile la nuit). La fragilité et l’inconstance de l’arme étaient dues à la poussière, au sable et à la neige. Sa fabrication avait un coût élevé. Poids : 12,1 kg.

f) Mitrailleuse lourde (sMG 34, schweres Maschinengewehr 34)

La MG 34 pouvait être utilisée en version légère (lMG) ou lourde (sMG). Il suffisait alors de la positionner sur un affût-trépied. Grâce au recul maîtrisé de l’arme, le tireur pouvait allonger son tir et tirer de façon continue.

Le tireur 2 portait l’affût tripode de 18,1 kg, la hausse de pointage de 3 kg et l’étui contenant le tube du canon de rechange. Le tireur n° 1 avait deux manières de tirer :

- à vue directe, il fauchait tout entre "germe et épi" (Kimme und Korn, viser pleine mire). La lunette de visée en accentuait la précision.

- en système de pointage indirect, le mitrailleur abrité dans la tranchée tirait sans visibilité, grâce au cercle de pointage (Richtkreis) et grâce à la hausse. Les gerbes de balles, par le biais de ces dispositifs, avaient une tendance naturelle à "s’envoler". Sur une distance de 1 200 m, cette ascension donnait une hauteur de 8,5 m et de 42 m sur 2 km. L’ennemi qui s’avançait au loin était maintenu à distance et les propres camarades établis en 1ère ligne évitaient d’être tirés comme des lapins, les balles passant au-dessus de leurs têtes.

L’arme détenait également ein Tiefenfeuerautomat (poignée basse automatique) qui éjectait tel le mouvement ondulatoire des vagues, les gerbes de balles éparpillées dans tous les sens. Ce dispositif sécurisant protégeait le tireur tapi dans sa tranchée lorsque pleuvaient les balles au-dessus de lui.

Les bandes souples de 300 cartouches étaient casées dans des caisses (portées par le pourvoyeur n° 3) mais on pouvait également utiliser les chargeurs rigides à 50 coups.

g) Mines :

Les Teller-Minen 35 (mines plates avec leurs 5 kg d’explosif) étaient utilisées comme armes anti-blindés. Les S-Minen (Schützen-Minen 41) ou mines de défense contenant 200 g d’explosif étaient engagées principalement contre l’infanterie. Le fait de marcher sur le détonateur enterré propulsait la mine à 1,50 m de haut ; elle explosait alors en libérant 350 billes à l’entour dans un cercle de 50 mètres. Rangées à des intervalles réguliers ou enfouies au libre choix dans une profondeur de terre de 10 à 20 cm, les mines constituaient des barrières redoutables jumelées au rempart défensif (artillerie et armes à feu).

Un plan de minage indiquait l’emplacement et le passage réservé aux patrouilles et aux troupes d’assaut. Les pionniers étaient obligés de déminer à la main le champ adverse. Baïonnette, fil de fer épais, baguettes biseautées étaient employés pour la recherche. Il existait des détecteurs électromagnétiques qui dégageaient un son strident à 30 cm de la localisation mais ces appareils ne réagissaient pas devant des mines cachées dans des caisses en bois (Holzkastenminen). On visualisait les couloirs libérés avec des bandes de papier blanc.

h) Panzerbüchse 39 (fusil anti-chars)

Arme individuelle longue de 127 cm, pesant 12,7 kg. Munie d’un bipied, elle pouvait être portée sur l’épaule ou tenue à la main par une poignée. Le tireur devait bien la caler au creux de l’épaule, l’engin avait une force de recul supérieure aux fusils. Elle était chargée avec une balle unique et avait une capacité de percer un blindage de 25 mm d’épaisseur à 300 mètres de distance.

Arme considérée comme trop faible dans la lutte anti-char.

Le canon 7,5 cm (schwere PAK 40 (Panzerabwehrkanone) avec 5 servants.

Le canon antichar 75 était un modèle agrandi du canon de 50 (5 cm) avec désormais un affût long ou court au diamètre interne "regrossi" tirant uniquement des obus contre blindés.

Une chenillette RSO (RaupenSchlepper Ost) tirait la pièce.

L’obus anti-char avec noyau d’acier (Stahlkern) était capable de perforer :

- sur une distance de 100 mètres, un blindage d’une épaisseur de 120 mm,

- sur une distance de 500 mètres, un blindage d’une épaisseur de 104 mm.

La Panzergranate avec noyau dur (Hartkern) avait encore une bien meilleure perforation :

- sur 100 mètres elle perçait 135 mm de blindage ; sur 500 mètres, 115 mm. Seul inconvénient, le poids du canon 75 le rendait peu maniable. L’emploi d’hommes et de tracteurs pour tirer ou déplacer l’engin s’avérait illusoire lors de combats. D’innombrables canons restèrent embourbés aux mains des Russes. Si les canonniers étaient efficaces sur les bunkers et face aux positions à conquérir, ils devaient également user de beaucoup de courage devant les monstres d’acier lorsque retentissait le cri : «Feindpanzer greifen an !Chars ennemis devant nous ! » que lançait l’infanterie alertant l’arrière par fusée violette ou par émetteur-radio. Consciencieusement, les artilleurs dirigeaient au plus près leurs obus destructeurs et plus d’un malheureux canonnier fut tué derrière son bouclier, sinon écrasé par la charge des T 34 qui submergeaient servants et pièce.

Lutte anti-chars

Les munitions et armements anti-chars utilisés dès l’entrée en guerre contre la Russie s’avérèrent vite dépassés et incapables de neutraliser les carapaces d’acier des forces blindées russes. Dans un premier temps, l’avance fulgurante des troupes allemandes avait occulté cette défection d’armes perforantes. Comme le Russe continuait de moderniser son parc blindé, ses offensives de masse obligèrent les ingénieurs allemands à imaginer de nouveaux moyens de réplique sur un front de guerre à rallonges.

La Panzerabwehr (la défense anti-char) classique avec ses canons de 88, son artillerie, ses propres tanks et les Stukas ne suffirent plus à lutter d’égal à égal avec les unités blindées soviétiques. L’infanterie et ses unités spécialisées (Panzerjäger) furent impliquées et formées à cet effet. Obligés d’abord de trouver une parade à des incursions localisées de T.34, des soldats intrépides avec les moyens du bord réussissaient tant bien que mal à arrêter l’irruption des mastodontes.

Homme contre blindé : la lutte fragile de la carcasse humaine contre la bête d’acier s’entoura bientôt de moyens performants pour rééquilibrer l’inégalité. Des cours d’instruction accélérée furent dispensés à l’arrière au Panzerknacker (croqueur de chars). Chaque fantassin devait être capable de neutraliser et détruire des tanks.

Un mot d’ordre le stipulait : être prêt à tout instant pour la lutte anti-char (cf. récit de Jean Ernst).

La Kampfpistole Z, une arme-miracle, ne devait en aucun cas tomber entre les mains ennemies : il s’agissait d’un pistolet lance-fusées muni d’un tube rayé renforcé. Ce lanceur composite pouvait notamment expédier des Nebelpatronen (fumigènes), des Würfkörper 361 (grenades à main munies d’un tube à charge propulsive) mais surtout des Panzer-Würfkörper 42 (armes de jet à charge creuse thermo-fusible contre les blindés, cf. Ernst Jean).

Destruction des tanks russes

Le KW1 pesait 43,5 tonnes et disposait d’un canon de 7,62 cm. A titre de comparaison, le T.34 affichait 26,3 tonnes et 2-3 mitrailleuses. Il y avait plusieurs moyens de neutraliser ou de détruire les blindés ennemis :

a) de manière passive : lancer des obus fumigènes, se terrer dans des trous individuels très profonds.

Consigne : surmonter l’effroi, ne jamais bondir et se sauver, mais se rouler dans les tranchées face à un tank.

b) attitude normale à adopter : retenir ou séparer l’infanterie d’accompagnement, il fallait une parfaite connaissance des modèles de tanks (points forts et faibles, armement, ouvertures, angle mort).

c) de manière active : maîtrise de soi et adresse lors du lancer de grenades, approvisionnement en matériel adapté pour combat rapproché (sauts et bonds, grimper sur les chars).

Matériel improvisé :

a) pour lutter contre les monstres T.34 :

- provoquer feu et fumée pouvant être dégagés par du foin, des branches humides, de la paille mouillée saupoudrés d’essence ou d’huile qu’on enflamme sur place (voire qu’on allume par balles traçantes).

- balancer des chiffons imbibés d’essence ou du matériel facilement inflammable sur la proue (l’avant) du tank.

- projeter de la boue, des peintures, de la chaux sur les écoutilles ouvertes du tank, ou à défaut des sachets de poussière, de farine, de ciment pour aveugler le pilote.

b) lutte contre des tanks à l’arrêt :

- grimper sur le mastodonte

- cacher la vue du tankiste et ses appareils de visée avec des toiles de tente ou des couvertures.

- perforer avec de longues tiges de fer les bouches à feu des mitrailleuses et les hublots (épiscopes).

- ouvrir à l’arraché le couvercle du tank avec hache, levier ou pied-de-biche et tirer au pistolet à l’intérieur.

- bloquer le fût du canon avec un bout de bois, de pierre, ou des mottes de terre ou y introduire une grenade.

Moyens pour gêner et embarrasser la progression des blindés russes :

Pour réduire la vitesse d’un tank, afin de l’arrêter et faire débarquer l’équipage, on utilisait :

- les grenades fumigènes (durée 2mn 30) à jeter dans la direction du vent pour faciliter l’approche du combattant.

- le pot fumigène tendant un rideau de fumée devant les canons et mitrailleuses (ou, à défaut, des grenades jumelées et assemblées avec de la ficelle et du fil de fer).

- le Blendkörper 1 H et le 2 H amélioré étaient constitués d’une ampoule-poire en verre contenant deux liquides séparés. Lors de la brisure, le mélange répandu formait une brume asphyxiante d’une durée de 15 à 20 secondes. Les ventilateurs et les ouvertures absorbaient ces gaz qui forçaient l’équipage à se rendre.

L’idéal était de projeter la fiole sur le devant du monstre.

Les moyens paralysants consistaient à détruire les chenilles, le capot du moteur et l’enflammer.

Pour ce faire, 3 moyens :

a) par explosifs :

- les grenades assemblées par bricolage étaient décapsulées et reliées à celle du milieu par un détonateur ou par un cordon auto-inflammable qu’il suffisait d’allumer et de jeter dans les chenilles.

- les pétards avec charge explosive d’un kilo étaient utilisés de la même façon. Ils servaient également à détruire les armes d’un tank. Il fallait les assembler et les relier par deux à l’aide d’un fil et les balancer de part et d’autre du fût du canon ou de la mitrailleuse de bord que le souffle de l’explosion arrachait alors.

Pour détruire la grille en claire-voie abritant le moteur, une chaîne de grenades reliées faisait l’affaire.

b) par des moyens incendiaires :

- Les bouteilles type cocktail-Molotov étaient emplies de 2/3 d’essence et d’un tiers d’huile.

Elles étaient obturées avec des mèches ou des bourres bien imprégnées d’essence et munies de bâtons allumeurs qu’on craquait, avant d’être propulsées sur l’habitacle du moteur (elles pouvaient aussi être allumées par auto-inflammation provoquée par le tir d’une fusée).

- Les bidons d’essence remplis à moitié d’essence. Au préalable on les avait percés et refermés avec des coins de bois. Lors du jet sur l’arrière du tank, une grenade était balancée sur le bidon qui volait en éclats en propageant les flammes partout.

c) par des moyens de destruction :

- Les charges concentrées de 3 kg (trois "pétards" liés) perforaient 6 cm d’épaisseur. Il était nécessaire d’en manipuler 2 ou 3 lots pour percer l’épaisseur d’acier des tanks imposants.

- Les mines plates T 35 (Tellerminen) d’un poids de 9 kg étaient amorcées par un cordon détonateur à retardement (10 secondes) ou par un Sprengkapselzünder programmé à 7 secondes.

Ces mines étaient jetées à partir de trous d’hommes dans les chenilles. Seuls, des fantassins bien entraînés pouvaient les lancer sur des tanks en action.

Une manière astucieuse consistait à les placer à l’endroit supposé du passage et lorsqu’un tank approchait, on hâlait la mine avec un fil de fer depuis la tranchée. Une planche, genre rampe à mines, sur laquelle étaient cloués plusieurs engins obstruait le couloir d’entrée des T 34 ; on pouvait également la traîner à partir de ficelles ou de fils vers les monstres en action. Lors de la neutralisation d’un tank russe par déchenillage, il suffisait d’une charge placée près de la tourelle pour l’arracher de l’habitacle. La place de choix était l’arrière du véhicule blindé, là où se situait le moteur. L’explosif était muni de crochets d’ancrage en fer et de chiffons pouvant mieux s’accrocher et ne pas glisser sur la cuirasse.

- Livrée dès l’automne 1942, l’hypercharge creuse (H3 Hafthohlladung) à effet explosif et à pression acoustique, de forme cylindrique et terminée en entonnoir, comportait une poignée et un trépied aimanté. Un détonateur à embout situé dans la poignée faisait exploser la charge entre 4,5 et 7 secondes après la manipulation. L’engin de mort était fixé de préférence sur les parties lisses du blindage, les ventouses magnétiques étant placées vers le haut. Il fallait prévoir des crochets ou des chaînettes propices à s’enferrer sur les tanks ennemis enduits de terre ou cimentés qui se présentaient immunisés contre le magnétisme. Cette charge infligeait un trou de 5 cm de diamètre dans de l’acier épais de 14 cm.

- La Panzerfaust apparut vers juillet 1943. Cette fusée anti-char d’une bonne efficacité arriva au compte-gouttes. Une compagnie n’en détenait que deux durant l’été 1944. Cette arme légère, portable, était appréciée dans les combats rapprochés au milieu du raffut. La "tête" garnie d’une charge creuse était propulsée par de la poudre noire casée dans un tuyau d’acier. Dès sa sortie, la tête volante s’auto-amorçait, propulsée par la charge de poudre. Les restes enflammés d’une partie de la charge, expulsés vers l’arrière, contrebalançaient le recul.

Le rétrojet de la flamme s’avérait dangereux : aucun arbre ni mur ou autre obstacle ne devaient entraver l’expulsion. L’emplacement du tireur localisé au milieu du nuage était très vite repéré : il lui fallait déguerpir.

Les Panzerfauste "gross" étaient les plus performants : 15 cm d’acier pouvaient être percés grâce au pouvoir d’intrusion fusible du projectile. Le bazooka (Ofenrohr = tuyau de poêle) était servi par deux hommes.

La torpille s’insérait par l’arrière. Arme dangereuse à cause de la sortie de flamme. Cible atteinte à 200 mètres.

Manfred Herz (cf. son récit) précise : « Les charges creuses pouvaient être tirées à partir de la Panzerfaust (cartouche à poing) à 90 mètres et du Ofenrohr (avec sa boîte à fusées blindées) à 100 mètres, distance jusqu’où elles étaient efficaces. La Panzerfaust -contrairement à son usage- fut utilisée contre l’infanterie.»

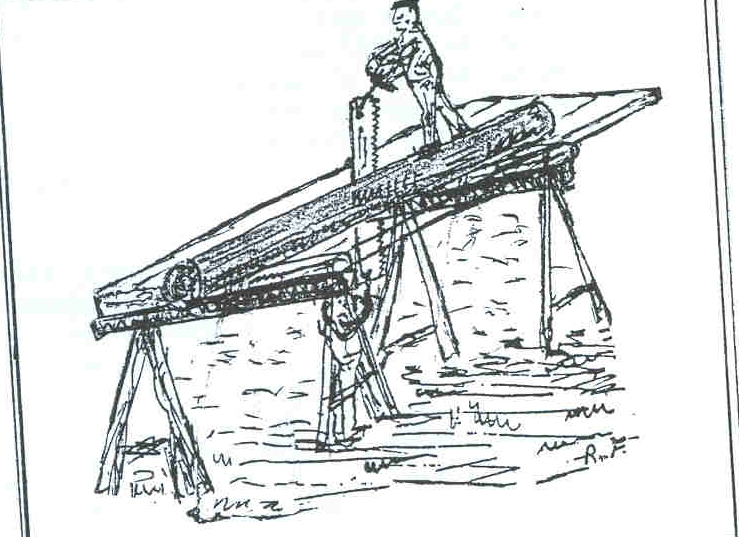

En ce qui concerne les armes à propulsion (Do-Wefer), il s’agit d’assemblages simples, du genre caisses d’emballage montées sur rails. Les six fusées sont lancées électriquement. Elles partent en trajectoire haute et tombent en hurlant sur une grande surface d’où le nom de « Stuka à pied ».

Attitude du destructeur de chars :

1) embrumer le paysage,

2) s’approcher au plus près,

3) jeter des bouteilles enflammées sur le moteur,

4) jeter la charge de préférence dans les chenilles,

5) balancer des grenades dans les ouvertures,

6) en aucun cas, se sauver devant un tank.

Calme, sang-froid, force de caractère, intrépidité assurent la réussite, surtout si l’abordage se fait en équipe de trois (le protecteur, l’aveugleur et le destructeur).

La bravoure humaine était récompensée par la médaille "Panzervernichtungsabzeichen".

« ... Il va chercher jusque dans la gueule du canon une gloire passagère. » William Shakespeare

Survivre au jour

Survivre au jour

le jour à Tambow

Faut-il rappeler que les Alsaciens-Mosellans dérouillèrent au camp 188 ! Des milliers de leurs carcasses anonymes dorment agglutinés dans les charniers de la forêt-nécropole de Rada, à 12 km de Tambow-ville.

Tambôôve ! Deux syllabes qui sonnent le ré et le mi du glas. Parfois soixante morts en une nuit ! Morts de ? Les rescapés pourraient mieux que quiconque égrener leurs lents supplices : famine, sous-nutrition, vermine, sévices, travail forcé en forêt, dans la tourbière et à l’écluse, maladies radicales entassèrent les dépouilles dans la morgue n° 22 du camp 188, mais également dans la baraque 112 de la quarantaine.

22, les flics ! Une police au comportement tyrannique mettait au pas les Français bordéliques. Maintien de l’ordre et discipline qui font la grandeur des armées, voilà les deux manivelles qui firent tourner la machine concentrationnaire supervisée par Ioussitchev, le commandant russe. L’existence raisonnable qu’avaient connue les 1500 avant leur départ pour l’Algérie, devint, hélas, après le 7 juillet 1944, une pâle photocopie du modèle précédent. Le camp dit des Français, au fil du temps abhorré qui passait si lentement, s’apparenta dès lors plus à la descente aux enfers. L’hiver rigoureux trouva les captifs complètement dépourvus. Les sandales-godillots trempés par le froid polaire s’apparentèrent à des instruments de torture. Retirer les chiffons pourris permettait de découvrir des pieds gangrenés de parfaits cadavres ! L’affaiblissement de la résistance humaine dû à cette promiscuité, la marque olfactive de la décomposition émanant de la morgue et l’odeur méphitique du Bouc dans les tanières, où les rats pouilleux cohabitant avec les abjectes légions de parasites transportaient les épidémies et mordaient à tout va vivants et macchabées, ajoutèrent au stress des vaincus. A la déception de ne pas partir vers Alger s’additionnèrent embrigadement idéologique, épuisements, adversités en tout genre, vexations, maladies, morts, surpeuplement, favoritisme de quelques-uns et exploitation de milliers d’autres.

Voilà réunis les ingrédients explosifs qui allaient envenimer l’après-Tambow. La perte de contrôle de l’appareil policier par le Club qu’on accusa à tort ou à raison de tous les maux dès le rapatriement, fut le résultat de la séparation du politique avec le militaire voulu par la direction russe du camp ce qui fit, entre autres, émerger le rôle très discutable et criminel de certains sergents-flics, garde-chiourme aux mains couvertes d’ignominie, Ndr.

.

« Camps de Jassy et de Minsk (lazaret) puis de Tambow. Mauvais hébergement, quarantaine, mal nourri, corvée de travail à la limite des forces restantes, quelques vidanges de latrines, manque de soins médicaux, conditions hygiéniques déplorables. Activité au kolkhoze, typhus soigné au lazaret. Rapatrié le 27 octobre 1945 (oedème dans les jambes, 47 kg au retour). » Boeglen Paul, né le 23. 07. 1923

« Camp de Kiev (mort de camarades), à Orsk (typhus, pleurésie avec fièvre et délire au lazaret, dysenterie 2 X, tourbière, kolkhoze, tuiles en bois). Transporté à Tambow avant de rentrer en France, je n’y ai passé que deux mois et tout était nettement mieux que dans l’Oural (nourriture, soins, etc…) c’est tout dire ! » Brenner Louis

« Camp de Kamenetz Podolsk avant de passer par Kiev, Orsk et Tambow.

Atteint du typhus avec fièvre très élevée, je n’avais plus le sens du toucher dans les doigts et j’étais presque aveugle. Sans réaction aucune, je ne pouvais plus attraper les poux et punaises. Oedèmes et poids de 40 kg au rapatriement. » Clos Alfred

«Fantassin français j’ai été capturé dans les Vosges le 15 ou 16 juin 1940. Evadé deux fois d’un stalag en Allemagne, j’ai été repris avec mon beau-frère, décédé maintenant. Instruction militaire menée en Lituanie. J’ai connu les camps de Memel, de Riga, de Nichni-Volotchek, de Moscou, de Tambow (avec des travaux effectués dans la tourbière, en forêt et dans un canal surnommé le canal de la mort) et enfin d’Odessa. Dans les trains, nous avons survécu sans eau ni nourriture, en étant fouillés sans arrêt par les soldats russes. J’ai connu au lazaret de Tambow la gale, l’œdème dans les jambes et le ventre, la perte de dents. La nourriture, le froid, les camarades qui mouraient ou qui partaient pour Kirsanow sans revenir ont été de durs moments à vivre. J’entends toujours les dawaï, dawaï, po piet, po piet, vite, par cinq. J’ai enduré ma captivité durant un an moins quelques jours. » Dauphin Marius

« J’ai été battu par un garde russe lors de la corvée de bois dans la forêt de Rada ». Diesch Célestin.

« Fantassin dans la Wehrmacht, j’ai été traumatisé par l’attaque des Stalinorgel et les massacres en particulier. J’ai été capturé dans une tranchée près de Vitebsk par un officier russe en mars 1944.

Dans les wagons de transport, des menaces de mort ont été proférées par des Polonais volontaires dans l’armée allemande. Suite à un accident survenu au camp de Tambow, j’ai perdu connaissance durant trois jours.

De nombreux camarades y sont décédés. Je pense toujours à l’abattage des arbres en forêt, aux privations de nourriture et à la vie dure passée au camp. Au bout de 18 mois de captivité, j’ai été rapatrié le 6 novembre 1945, pesant 43 kg avec des oedèmes dans les jambes et au ventre. » Epting Charles, né en 1918

« Tambow : manque de nourriture, cris des malades la nuit dans le lazaret, ces misères vous tiennent encore éveillé quarante ans après les faits. J’ai œuvré dans l’usine de tracteurs à 6 km de la ville de Tambow.

J’ai été libéré en octobre 1945. » Faller Eugène René, né le 05. 11. 1919

«15 janvier 1943, appelé comme fantassin, instruction en Pologne. 15 juillet 1943, départ pour le Mittelabschnitt où j’ai récolté une blessure à la jambe et à l’épaule droite provoquée par des éclats d’obus.

Je me suis évadé le 4 août 1944 durant les combats de Byalistock, avec la peur au ventre. J’ai été maltraité plusieurs fois. Nous avons végété trois semaines dans des wagons-à-bestiaux, presque sans nourriture, avant d’arriver à Tambow : abattage d’arbres en forêt, peur du lendemain, éternelle faim. J’ai été admis au lazaret (eau dans les jambes). J’avais un frère dans l’armée allemande. » Fichter Alfred, né en 1921

«A Tambow, la peur et la frayeur existèrent toujours du début jusqu’à la fin de la captivité. Je suis resté au cachot une semaine, puis j’ai passé trois semaines au lazaret où tous les jours disparaissaient quelques malades. J’ai participé une fois à la corvée de latrines sans compter le reste (faim, froid, parasites, morpions).

J’ai été libéré le 20 octobre 1945, avec 42 kg et de l’eau jusqu’au ventre.

Mon frère a également été prisonnier en Russie. » Fornoff Georges, né le 30. 09. 1925

« J’ai été interné le 28 août 1944 en Bulgarie puis remis aux Soviétiques. Notre colonne devait faire des marches de durée presque insupportable, sans voir de but à ces promenades homicides. Tambow : pénurie de nourriture, absence d’hygiène et manque de repos dû aux puces et punaises, assistance des derniers instants auprès de camarades qui auraient autrement agonisé dans l’indifférence. A cause de deux bouts de doigts de pied gelés, j’éprouvais des difficultés pour me déplacer. J’ai été rapatrié le 23 octobre 1945. » Fromageot Etienne

« J’ai été capturé à Pillau en Prusse-Orientale le 25 avril 1945.

Je suis passé par le camp de Walk en Estonie avec arrivée le 20 mai à Tambow. Durant l’abattage d’arbres, je me suis un jour égaré du commando-bois pendant plusieurs heures en plein orage.

Je suis tombé en dépression lors des premiers départs pensant devoir rester à jamais en Russie. Je n’ai été libéré que le 19 octobre 1945 (perte de dents, eau dans les jambes, 54 kg). » Fuchs Edouard, né en 1919